哪种颜色能匹配这难·以·名·状的,当代生活。

色彩,制造情绪的共谋者

科学研究显示,大多数哺乳动物都是色盲,世界在它们眼中的色彩,只有黑、白、灰。而人类作为哺乳动物中的“异类”,自文明诞生之日起,就表现出对色彩巨大而持久的执迷。

事实上,人类对颜色的辨别是一种视觉神经的感觉,但并不能完全靠生理机能的运作来进行描绘。也就是说,在对色彩的认知过程中,我们是用眼睛在看,但最终是大脑神经的反应和联想,告诉我们,究竟‘看’到了什么。

“没有一种颜色是无辜的。”不同的时代环境中,人们赋予了颜色多样的文化意义。不断变幻又周而复始的色彩潮流更迭,见证了一代代艺术家和创造者对于人性、情感、艺术无尽的思考对自然色彩的偏爱和痴迷,曾书写下诸多艺术史佳话;而近现代艺术家们,则不再满足单纯的捕捉和还原自然色彩,更擅于以色彩为途径,将思想与作品“调和”在一起,成为挑动观者情绪的“共谋”。

Yves Klein

克莱因蓝

1955 Untitled

1955 Untitled 即使你不知道Yves Klein(伊夫·克莱因)是谁,也一定听说过风靡艺术和时尚界近60年的克莱因蓝。这个以他个人名字命名的无与伦比的蓝色,成为Yves Klein三十四岁短暂艺术生命中的唯一主题。而这一主题的初心,却是将艺术观众从“寻找主题”的陈词滥调中解放出来,直面那一片无边无际的蓝调虚空。

克莱因蓝出现之前,人们似乎从未意识到“空无”的巨大力量。在Yves Klein眼中,蓝色是宇宙最本质的颜色,是深海和天空,是深度和无限,是自由和生命。他说:“借助色彩,我体会到一种与空间同化的感觉,我是真正自由的。” 他的克莱因蓝如同黑洞,似乎能够把一切都吸纳进一个永恒的维度之中。

Mark Rothko

红色上的红色

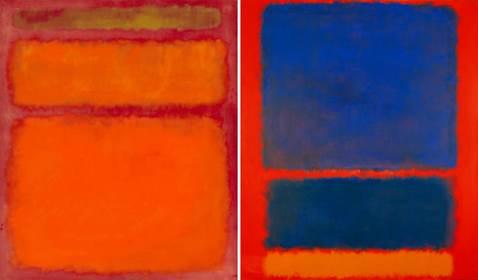

The Ochre(Ochre, Red on Red)

1954, Oil on Canvas,The Phillips Collection, Washington DC

美国抽象派画家Mark Rothko一生孤独而敏感,几十年如一日地将他欲言又止的丰沛思绪,通过边缘模糊的色块组合,倾泻于画布之上。平静的画面下,深沉的情感如暗流涌动,一如他的艺术自白:“我对色彩与形式的关系以及其他的关系都不感兴趣……我唯一感兴趣的是表达人的基本情绪,悲剧的,狂喜的,毁灭的……”

热烈而沉重的红,是Mark Rothko的“本命色”。他曾对友人表示:“人生中唯一害怕的,是有一天黑色会将红色吞噬调。” 在代表作《赭色(红色上的红色)》中,Mark Rothko以大面积暖色色块叠加,让人们的眼睛在一瞬间失去了焦点,迷失在色彩深处。橘红色和赭色如同一堵无形的墙,赋予画面一种罕见的钝感和力量,激发出观者复杂的情感共鸣。

Josef Albers

Homage to the Square

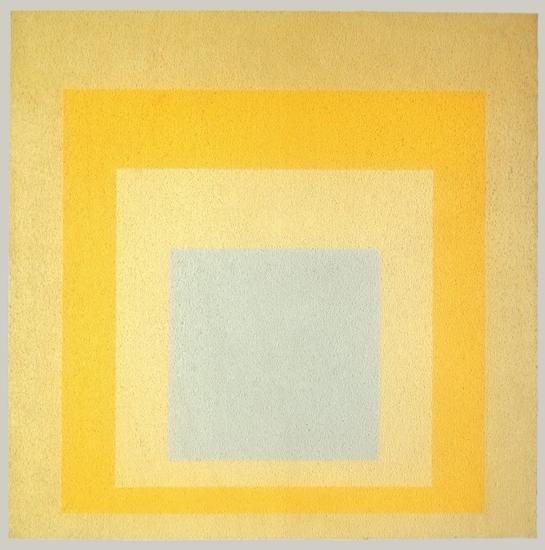

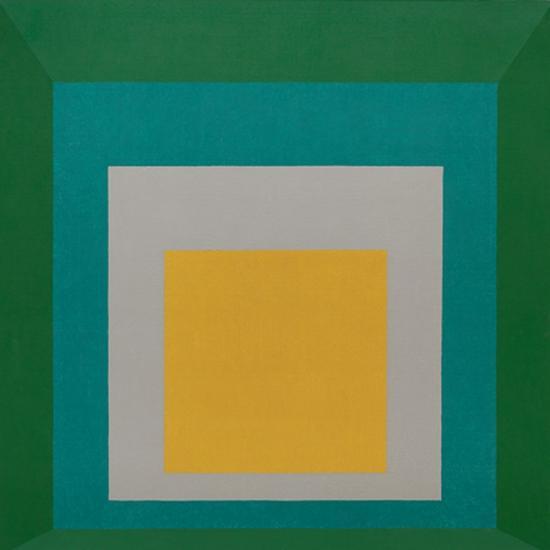

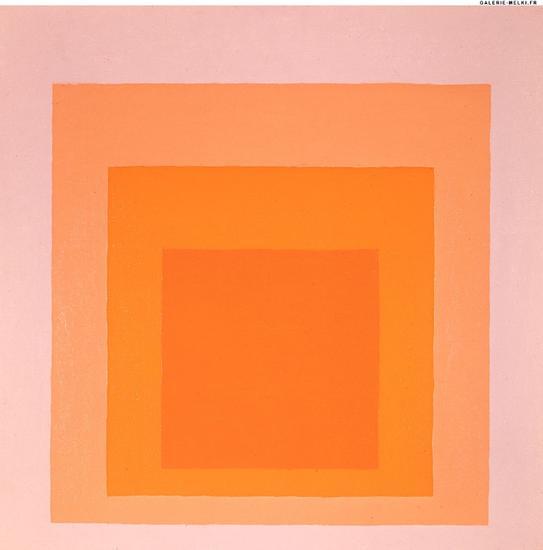

Homage to the Square: With Rays,

1959, Oil on Masonite, Arthur Hoppock Hearn Fund

提到艺术作品中的黄色系,多数人的第一联想,恐怕都是Van Gogh的《向日葵》或者《星空》。Van Gogh将明黄色的生命张力演绎至一种极致。而作为欧普艺术先驱、色彩研究专家的Josef Albers,则通过数百副《方形的礼赞》系列作品,以不变的形式,向人们展示了同样一种明黄色,在不同的色彩和空间关系中的流动性,和由此触发的不同情绪。“我们需要意识到,颜色总是具有欺骗性的”——正如黄色可以充满活力,也足以让人平静;可以制造紧张焦灼的氛围,也能如月光般温柔。

2008年,爱马仕从《方形的礼赞》系列作品中,选取了六副作为限量丝巾图案进行印染,向五十年的色彩大师致敬,通过丝绸的独特质感,赋予色彩更多灵动的明暗变幻。

2012年,爱马仕再次牵手艺术家推出限量丝巾,这一次所选择的合作者,是更为人们熟知的当代摄影艺术家杉本博司(Hiroshi Sugimoto)。丝巾图案源自于其《Couleurs de l‘Ombre》(影子的颜色)系列作品,通过数码打印技术,获得“无限渐变”的色彩效果。

《Couleurs de l‘Ombre》是杉本博司在2009年-2010年期间进行的一个创作项目,用宝丽来相机记录光线通过三棱镜投射在白色上的色彩。

以饱含冷静哲思的黑白摄影作品扬名的杉本博司,其实一直对色彩非常着迷。“这个世界充斥着无数的色彩,为什么自然科学非要说世界上只有七种颜色呢?我相信,通过那些被人忽视的细分色彩,你可以获得对世界更真实的感知。”

不出意外的话,我们应该就生活在一个真实的世界中。那么,“通过色彩获得的更真实的感知”,究竟是什么呢?

3月31日,一场名为“色彩即思想”的设计沙龙在全球知名设计师Karim Rashid、OPPO工业设计中心设计总监范晓宇和亚洲彩妆艺术家Zing三位之间展开,试图通过跨领域的专业分享,为在场听众理清关于色彩与情绪、真实生活与想象之间的迷思。

从左至右依次为:Zing、范晓宇、Karim Rashid

有着“色彩大师”之称Karim Rashid ,在设计中对颜色的运用十分大胆。在他眼中,世界上不存在“单纯的色彩”,同样的单色放在不同的文化、生活背景里,可能会带来截然不同的理解和感受。作为同时代最高产的设计师之一,Karim更关心的是如何用色彩赋予日常产品个性。通过颜色色调的变化、色与色之间的互动,让冰冷的工业产品更具生命力。

Karim Rashid设计作品,PURHO 花瓶以及Kenzo香水瓶

“颜色,是设计师抓住消费者注意力的重要工具”,Karim一直在强调,“通过颜色的选择,可以让消费者把产品和自己当下的生活经验联系起来,触动他们的情绪,为设计品增添更多感性魅力。”同时,他也认为,大自然不存在纯色,渐变色是Karim近来在色彩设计上最关注的方向。上个月,他与手机厂商OPPO合作设计了R15系列的配色,其中星空紫和梦镜红就采用别致的渐变色外观。

星空紫:热情的红与冷静的蓝碰撞,游走在放肆与克制之间。由黑色渐变到紫色,就像黑夜衍生的星空,有着无穷无尽的神秘感和深度,寓意着无限可能性。

梦镜红:黑红渐变的设计是R11s星幕屏的延续。玻璃材质,让黑红渐变呈现出更通透的感觉,像是深红色结合了快乐的黄色而生成的色彩,又像天空的朝霞。我们总是能从天空中,获得无尽的灵感。

为什么是渐变色?必须承认,在扁平化配色设计大行其道的今天,渐变色以一种更时尚、更能打动人心、更具动感变化的视觉面貌,在第一时间就抓住了人们的注意力。

作为手机设计领域专家的范晓宇,则在交流现场回忆起自己童年时代对海水色彩的记忆,色彩设计对他而言,不单纯是一种“注意力工具”,渐变色设计更是一种对自然色调的还原,通过玻璃材质和OPPO独有的“叠层流光点彩工艺”,为色彩注入流动光感,这种色泽本身就蕴含着想象、记忆和情感。

同样的渐变色设计,在彩妆艺术家Zing看来,是千百万种不同色彩的叠加过渡。如果说每一种色彩都能够触发观者不同的情绪,渐变过程中既独立又彼此相连的每个色彩,最终聚合出更复杂的情绪特征,也造就了渐变色的魔力——它能够跟随你的情绪跌宕给予不同的回应,它就是你此时此刻情绪的投射。

正如Karim所言,“人们的情感处在不断变化的状态,就像身体,我们在每一秒钟都有细胞死亡,也有细胞新生,因此我们的生命也在不断地变化。跟随生命的动态,颜色也处在动态中,因此渐变色能够更好地印证我们当下的生活,我们的世界、我们日常的周遭以及我们的生命。”

那么,渐变色会成为流行吗?

我觉得会。

因为渐变色是无法被命名的,正如我们当下生活的每一刻,无法命名。