导语:谈到世界高级定制西装传承现状,我们讲一讲近邻日本和我们自己。(来源:西装客)

日本 | 市场之花

西装的剪裁在日本属于“洋裁”的范畴(相对传统的“和裁”),根据上海“孤岛时期”工部局留下的一系列历史资料来看,红帮手艺最早也是来源于日本长崎,横滨等地的洋裁师傅。

日本的英式剪裁手艺已经极度的精细化和系统化,即便制衣厂的工人也有一定以上的水准(不少师从英国、意大利名店的日本师傅是关西的制衣厂工人。)

而论及经典男装市场,恐怕日本的集中度是世界第一。

大量高水平的定制店,最多的单价2万rmb以上的定制鞋店,最多的Trunk Show目的地,甚至据我所知世界上不少小众定制只针对日本市场开展业务。

很多办公楼里不起眼的几十平小店,服务的是日本政商界的头面人物。

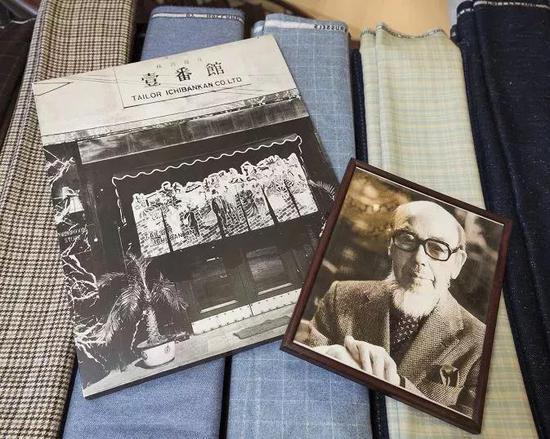

创店于1930年的壹番館洋服店

都说日本是论资排辈的等级社会,但在定制裁缝领域,也另有一套认证的标准。

比如,本土的优秀英式裁缝,起价一般在10-30万日元之间(和香港定价水平相当),排除面料的因素,30万以上的起价是少见的。

去年途经日本,经朋友介绍去了近藤卓也先生的店Vick Tailor,给亲戚定了2套西装,最近听到反馈,似乎颇为满意,又定了3套。

近藤先生可以算是比较优秀的英式裁缝一类,定价在19-25万日元。知名鞋匠福田洋平也是他的忠实顾客

但只要是得到认可的,国外学成归来的裁缝,无论年纪或者资历,起价可以从25-40万之间开始。

洋插队,人家是认的。

洋插队代表人物 ciccio 的上木规至,大阪工厂4年,意大利学习4年,如今订单应该已经排到1-2年后,价格高达50-60万日元

这也促使更多年轻日本裁缝前赴后继地去往英国和意大利,不断地走出去领进来让业界保持紧张感和活力,在日本经济“失去的30年”里,依然能够感受到正向的循环。

-

中国 | 传承之困

断层

我说的是技术断层。

首先不要怀疑中国有全世界最优秀的那一撮定制裁缝。你能想象的几个最高端奢侈品牌的老板不少都是上海、香港、台湾裁缝的忠实客人。

台湾名店力上西服的梁师傅,他的年轻徒弟和客人有不少是蒋老师的粉丝,我见过几次实物,确实非常出色。

1920年代,一家开设在国外的华人定制店内景

上世纪,华人裁缝正在为客人量体

我们依然保有一套完整的方法论和能驾驭“裁”与“缝”所有技术要点的裁缝师存在。

上海老店培罗蒙,东京店主理人戴祖贻。被老客人称为培罗蒙樣(さま) 东京店位于名门酒店——帝国饭店,开业57年来曾服务美国总统福特、三星创始人李秉喆、影星高仓健等,一直营业到上世纪末,戴先生年老之后将其出让。

一方面是时代变动,一方面是近30年的产业结构变化,使得我们的技术传承在全行业来说,变得零散而片面了。

比如,2010年之前,为了应对“世界工厂”的需要,为了产量,技术变得片面而极端化,全麻衬的衣服,几乎有十几年没怎么做过。

甚至在去年,依然有在西装厂工作近10年的人反馈说根本不知道“全麻衬西装”这个概念。(不是不会做,而是根本连这个概念也没有。)

而80年代延续到现在的老师傅,当时面料辅料体系的“全麻衬西装”,和现在轻量化面料混纺辅料的做法,又是完全另外一回事了。

我们不是沿着产业的逻辑线性发展的,而是开放后在世界工业体系中去占据一个位置,很多“必经之路”我们是直接跳过去的。

三个难点

首先是不会教。

70-90年龄段,还有一批技术传承完整的老裁缝师。

我认识几位50多岁的师傅,大都是这些老裁缝的徒弟,长一点的跟着师傅已经20-30年。

但依然不敢说自己全学到了。

往往不会做的地方,师傅可以几个小时给你讲一个问题点,说明各种情况,直到你清楚明白。

但你要说从头到尾成体系的教,师傅也不是不想,而是没有这个能力。

毕竟裁缝这个行业在我国是缺乏社会尊重的,这几年提倡起“匠人精神”,但是真正的匠人其生活和生存状态并没有质的变化。

日本将优秀的匠人称为“人间国宝”,其待遇、津贴和社会尊重完全可以与我们的院士们相比。

这也导致在中国,裁缝是退而求其次的一种职业选择,往往没有很好的生长环境和教育背景,要求其梳理和表达整套技术体系确实是困难的。

而又因为技术是其社会尊重的唯一来源,和裁缝探讨技术和怀疑其社会价值是一个性质,这又限制了技术体系的互相渗透和借鉴,加深了片面化。

其次是不肯教。

“教会徒弟饿死师傅”是我国的老话了。

藏私和留一手恐怕是很多传统手艺学徒都会遇到的问题,直接的影响就是手上的东西一代比一代少。

封建糟粕。

80年代的时候,搞过一轮中日武术界的交流。

南拳北腿、兵器摔跤(摔跤由蒙古同胞负责)样样有。

20年后,又做了一轮交流,当年师傅们的弟子纷纷上场。

南拳北腿等完爆日本同好,只有摔跤节节败退。

汉族师傅们看出门道,好心劝慰少数民族同胞:

你们怎么教真东西呀!

最后是没人学。

这是双向的。

一方面裁缝也有传下去的想法,自己的孩子要学,谁不愿意教真东西?

但是谁愿意自己孩子再做裁缝?

我国裁缝挣钱是为了不干活,而不是把活儿干更好。

举个例子。

意大利某名家,80多岁了。

名声在外,单子一堆,几条生产线干不过来。老头子自己还投资点旅游产业,游艇,民宿,旅馆或多或少都有涉及。

可以说是裁缝里的大老板,中小型企业里的太上皇了。到这个份上,相信换作我国裁缝说什么也不亲自干活儿了。

可人家还是千里迢迢飞机来去做Trunk Show,蹲下来给年纪只有自己1/4的小伙子量体试衣,去年摔了一跤,不能如约给客人试身,还要求必须当场拍视频沟通。

人一套衣服收4-5万,没人觉得不值。

裁缝以自己的手艺为荣,但骨子里尊重自己的手艺,认为把好手艺传下去做下去,是自己的荣誉和职责的,又有多少呢?

再说学徒,现在的学徒和过去又不同。

两点,一个是求快,一个是求为什么。

求快,之前也说了,很多师傅是不知道怎么教的,过去的传承就是跟着师傅做,在制作的过程中逐步学习,学徒的勤奋和悟性决定了最后的高度。往往8-9年才能学一手像样的吃饭功夫。

现在2-3年就希望挣钱了,能跟到4-5年的就非常少见。

另一个是为什么。

以前的学徒,一个年纪小,一个教育程度往往比较低,愿意听师傅的话,也没有太多自主思考的意愿。

现在,师傅不先解释清楚为什么这么干,你让他先操作,很多学徒是不服的。

一方面,有的师傅解释表达的能力欠缺;一方面,你在制作中摸索体会出来的,和直接给你答案的,其“所以然”的深度是有根本区别的。

有一个国外朋友学习中用到很多数学公式,为了学透,每个现成的公式他都会自己推导一遍,再把它当成工具,我觉得到一定的程度之后,这是真正的学习,也是必须的过程。

不知道我这样说大家能不能明白,这也是我写文章的时候尽量坚持的,信息量是很虚的东西,知识的价值永远不高于智慧。

总结

教育背景、社会尊重、收入等几个因素互相影响把中国裁缝的传承锁在了一个怪圈里。

老一辈教不彻底,年轻一辈学不扎实,产业又完全是量产结构,而近几十年与海外审美的差距越来越大,行业急需有好的教育背景和眼界经历的年轻人加入。

希望看到这一切之后,依然有满怀热情的年轻人愿意投身行业,让我退休了也有衣服穿^_^