在一般人的概念里,“印象派”这一艺术运动的目标和理论基础便是试图画出眼睛一暼所看到的印象。那么印象派的瞬间,与莱辛所说的“最富有孕育力的顷刻”有什么区别吗?表面上来看,都是刻画某一特定时间点的空间中物体的运动。但严格地说来,两者之间却存在着根本性的区别:传统学院派所描绘的“顷刻”或严格遵循着一套传承有序的图式,而印象派所描绘的“瞬间”乃是艺术家摆脱图式、直面印象的产物。本文试图以学院派绘画对“完成度”的追求与马奈“未完成”之间对比,从时间性的角度讲述为什么是马奈和印象派颠覆了长达300年的欧洲学院派的历史。

马奈,《草地上的午餐》,1862-1863年,巴黎奥塞美术馆藏

贡布里希(E H Gombrich)的艺术史写作有一个基本假设。至少就绘画史而言,绘画史的风格演化似乎是画家们从“画其所知”到“画其所见”的发展。埃及人制作的法老像一律比身旁的王后高大,这是埃及艺术家“所知”的等级制所需要的,而不是眼睛“所见”的现实。[注1:参见贡布里希:《艺术的故事》,范景中译,广西美术出版社,2010年]图画不能直接再现对象,除非经过图式的中介,因此艺术史的风格是依着“图式与修正”的节律向前演化的。[注2:参见贡布里希:《艺术与错觉》,杨成凯等译,广西美术出版社,2012年]当公元前5世纪的希腊雕像从埃及古风式正面律向在空间中自如转动身体时,“希腊奇迹”出现了,这是对埃及图式做出修正的伟大业绩。这一“图式与修正”(或“制作先于匹配”)的节律或多或少地重现于从文艺复兴直至19世纪的学院派绘画中。[注3:参见贡布里希:《木马沉思录》,曾四凯等译,广西美术出版社,2015年]图式的继承和保持使得欧洲绘画延续了500年不断进步的历史。或许正是印象派画家宣布想要抛弃一切图式,直接描绘眼睛一瞥所见的景象这一点,使得欧洲绘画陷入了危机。

美惠三女神,2世纪,纽约大都会艺术博物馆藏

美惠三女神,2世纪,纽约大都会艺术博物馆藏

波提切利,《春》,1482年,佛罗伦萨乌菲齐美术馆藏

贡布里希在对学院派与先锋派艺术的认知上,至少贡献了两个观点。一个是学院派绘画及其所信奉的古典主义美学依赖于新柏拉图主义:“新柏拉图主义同样以此为据,却努力给艺术安排了一个新地位,正在形成的学院迫不及待地接受了这个新地位。他们辩论说,问题在于画家不同于凡人,他是具有神圣天赋知觉能力的人,能够觉察永恒原型本身而不是觉察个别事物的那个不完美、变幻不定的世界。……我认为,从1550至1850年统治了各学院至少300年之久的这一学说是以自我欺骗为基础的。”[注4:贡布里希:《艺术与错觉》,第138页]假定我们考察一下马奈所说的“世界上不存在完全对称的脸”之类的观点,你就能发现马奈艺术的“先锋”所在。

马奈,《贝尔特·摩里索》,1872年

马奈,《贝尔特·摩里索》,1872年第二个是以图式理论解释了现代艺术的两难:“直到19世纪,由传统流传下来的图形还是具有一定的权威。这种权威来自上文提到的那些形而上学观点,亦即来自一种信念,相信艺术家应该再现共相而不是再现个体,艺术家绝不应该奴隶般地摹写自然中的偶然事件,而是应该坚定地着眼于理想。只是当这种形而上学的信息衰落的时候,才开始了真正的冲突。艺术家们转而反对那些学院,反对传统的教学方法,因为他们感到努力描绘那事先绝不可能预见、事后也绝不可能重现的唯一视觉经验才是艺术家的任务。”[注5:贡布里希:《艺术与错觉》,第154页]

安格尔,《半身躯干人体》1800年,布面油画,巴黎国立高等美术学院藏

安格尔,《半身躯干人体》1800年,布面油画,巴黎国立高等美术学院藏当我们重构贡布里希的艺术史观,从他的角度来观看传统学院派所描绘的“顷刻”与印象派所描绘的“瞬间”的区别时,我们或许可以说:前者所描绘的“顷刻”严格遵循着一套传承有序的图式(柏拉图意义上的理式和原型),而后者所描绘的“瞬间”乃是艺术家摆脱图式、直面印象的产物(“描绘那事先绝不可能预见、事后也绝不可能重现的唯一视觉经验”)。

T J 克拉克(T J Clark)是在另一个语境里来讨论马奈及其追随者们的艺术的。他的艺术史写作的全部问题意识和出发点,是要避免被贡布里希等史家尖锐批评过的阿诺德·豪泽尔(Arnold Hauser)“阶级决定艺术风格说”之类粗陋的艺术社会史,又要坚持“保持历史唯物主义的轨迹”。[注6:T J 克拉克:《现代生活的画像:马奈及其追随者艺术中的巴黎》,沈语冰、诸葛沂译,江苏凤凰美术出版社,2014年,第31页]

马奈,《插满旗帜的莫斯尼尔街》,1878年,美国加州保罗盖兹美术馆藏

马奈,《插满旗帜的莫斯尼尔街》,1878年,美国加州保罗盖兹美术馆藏因此,正如贡布里希颠覆了自柏拉图以来的西方艺术的模仿(或再现)理论,提出图画不可能直接再现对象,它必须以图式为中介,从而使得西方再现理论出现了从“图画—对象”的二要素论,向“图画—图式—对象”的三要素论的重大突破;克拉克的艺术社会史写作,也突破了传统艺术社会史的“图画(等于意识形态)—社会现实(或经济基础)”的二元论,代之以“图画(不完全等同于意识形态)—艺术史传统或惯例—社会现实(以经济表征——例如金钱——为基础的符号表征系统)”的三元论。 [

注7:对克拉克美术史写作的问题意识的重构,参见拙著《图像与意义:英美现代艺术史论》,商务印书馆,2017年,第253—300页]克拉克认为:

在我看来,一幅画并不能真正表现“阶级”“女人”或“景观”,除非这些范畴开始影响作品的视觉结构,迫使有关“绘画”的既定概念接受考验。因为只有当一幅画重塑或调整其程序——有关视觉化、相似性、向观者传达情感、尺寸、笔触、优美的素描和立体造型、清晰的结构等等的程序时——它才不仅将社会细节,而且将社会结构置于压力之下。[注8:T。 J。克拉克:《现代生活的画像:马奈及其追随者艺术中的巴黎》,第19页]

马奈,《奥林比亚》,1863年,巴黎奥塞美术馆藏

马奈,《奥林比亚》,1863年,巴黎奥塞美术馆藏类似地,当我们从克拉克艺术社会史理论的这一解读的独特角度来说明古典绘画的“顷刻”与马奈的“瞬间”之间的区别时,我们也得到了一个十分有利的视角:古典绘画的“顷刻”是某种静态的空间形式,以某种“永恒”的姿态抹去了(或者说消解了)它的时间痕迹。在提香的《乌尔比诺的维纳斯》(Venus of Urbino)里,观众看到的主要是层层区隔的空间,它们至少有三层:由屏风隔出的裸体模特所在的床的空间、两个仆人在其中翻箱倒柜找衣裳的室内空间,以及由巨大的窗户所涵摄的室外空间。而时间——被称为维纳斯的那个威尼斯交际花出浴后玉体横陈的姿态所暗示的先后承续——却没有什么重要性。毕竟它是一张寓意性和象征性的画(因此某种永恒性的姿态成为必需),而不是一件强调行动的叙事性作品。[注9:一般认为提香《乌尔比诺的维纳斯》是一幅寓意画,是对女子之贞、爱情之美、家室之好的赞颂。但是晚近对这幅画出现了两种不同的解释,一种直接认为它刻画的就是威尼斯的交际花查芙塔(Zaffetta),另一派则认为是为庆贺这幅画的第一位拥有者即乌尔比诺公爵的婚姻而画。这一分歧导致了对文艺复兴时期斜倚的裸体女子画的意义的不同解释(提香参与完成了乔尔乔内的《熟睡的维纳斯》,因此他是这一传统的缔造者之一)。查尔斯·霍帕(Charles Hope)认为《乌尔比诺的维纳斯》“就是一个躺在床上的美丽裸体女人的再现,没有任何古典的或寓言的内容”。甚至文艺复兴艺术中的新柏拉图主义寓意的不知疲倦的寻找者埃德加·温德(Edgar Wind)也不得不承认“在这幅画里不加修饰的快乐主义终于驱逐了柏拉图式的隐喻”。Charles Hope, “Classical Antiquity in Venetian Renaissance Subject Matter,” in New Interpretations of Venetian Renaissance Painting, ed。 Francis Ames-Lewis (Birkbeck College, University of London, 1994); Edgar Wind, Pagan Mysteries in the Renaissance (W。 W。 Norton & Company, 1967)。]相反,在马奈的《奥林匹亚》里,空间被层层压缩,不仅室外空间消失了,连室内空间也不见了。整幅作品几乎成为一个平面,至多只有维多琳·莫兰(Victorine Meurent)躺在其中——那张似乎向观众侧翻起来的床的一个浅表空间。而奥林匹亚在女仆呈上鲜花那一瞬间向画外的瞪视,却成了震惊观众的最根本因素。在这里,时间的维度被空前凸现出来。

提香,《乌尔比诺的维纳斯》,1538年,佛罗伦萨乌菲齐美术馆藏

提香,《乌尔比诺的维纳斯》,1538年,佛罗伦萨乌菲齐美术馆藏有意思的是《奥林匹亚》与《乌尔比诺的维也斯》刻意的互文关系,这一关系经常被当代策展人视为一种策划马奈画展的“理念—噱头”。从迈克尔·弗雷德(Michael Fried)的路径着眼,两者之间的区别也许可以被刻画为“在场”(present)与“在场性”(presentness)的区别。在场意味着一种无穷或无限的绵延,它预设了观众的身体互动,正如奥林匹亚的直瞪瞪的眼神所暗示的那样。而在场性,则被当作一种瞬间性(instantaneousness)来加以体验,仿佛人们只要稍微有些敏感,那么一个单纯的瞬间就足以令他看到一切,体验到它的全部深度与完整性,被它永远地说服。[注10:弗雷德:《艺术与物性:论文与评论集》,第176—177页。]

这是某些优秀的古典绘画,以及狄德罗时代最杰出的绘画所拥有的特点。而狄德罗,毫无疑问,与本文开头所说的莱辛处在同一个历史节点的同样伟大的位置。弗雷德说:

在我的书《专注性与剧场性》(Absorption and Theatricality)和《库尔贝的写实主义》(Courbet’s Realism)里,我已经追踪了从18世纪中叶直到19世纪60年代前半段马奈出现为止的法国绘画的反剧场性传统的演变。这一传统的核心是这样一种要求(最早是狄德罗在18世纪50年代后半段和60年代从理论上加以表述的),绘画(或场面——狄德罗把它扩展到舞台艺术)中的人物,要不去关注观众,要当观众不存在。这在实践中意味着,被再现的人物显得完全沉浸在,或者,正如我常常所说的,专注于他们的行动、情感和心智状态中;如此专注的人物会被感到除了他们自己所专注的事务外,忘怀一切,包括站在画外的观众。假如艺术家在这一事业中失败——假如画中的一个或更多人物像是仅仅想要引起人们的震惊,或是以一种有意引起观众注意的态度加以表演——其结果是可怕的。不仅人物本身看起来显得做作(théâtral)——这是一种毁灭性的指责——而且作为一个整体的画作从这样的角度看也会被认为是一种失败。

[注11:Michael Fried, “Between Realisms: From Derrida to Manet,” Critical Inquiry 21, no。 1 (Autumn 1994), 6。]

但是,狄德罗的要求,听上去合理,细思却近乎荒谬:因为任何戏剧都是演给观众看,任何画作都是画给观众看的。如何处理这个近乎形而上学式的悖论?弗雷德指出:

把握狄德罗式的方案的要点在于,在某种显而易见的意义上,这一方案是注定无法实现其终极目标的,因为在否定观众的要求与我认为所有绘画是为观众而画这一原初惯例——几乎是先验条件——之间存在着不可调和的矛盾。因此,我已经将反剧场性传统的主要人物前赴后继的历程——格勒兹(Greuze)、大卫(David)、席里柯(Géricault)、杜米埃尔(Daumier)、米勒(Miller)——描述为已经发现了他们被迫采取极端的措施,以便中立或悬置那个原初惯例(即所有绘画是为观众而画),或者用稍微不同的表述来说,以便确保绘画世界与观众世界之间的激进分裂那样一个虚构。

[注12:Ibid。]

席里柯,《梅杜萨之筏》

席里柯,《梅杜萨之筏》出于这个理由,弗雷德对库尔贝做出了一个非常独特的诠释:

正是在这样一个语境里,我理解了古斯塔夫·库尔贝的写实主义绘画的极端策略:这个策略不是关于专注式的封闭的策略,或者将站在画前的观众挡在外面的策略,而是某种全然不同的东西,某种在画家的作画行为中准肉身式的吸收,而画家已被理解为绘画的首个观众(或者画家—观众)。至少,从那个观众而言,画作将被理想化地完全回避;不会再有在画外观看画作的观众,因为曾经在那里的观众现在已经被吸收进作品之中。

[注13:Ibid。, 7。]

库尔贝,《奥南的葬礼》,1849年,巴黎奥赛美术馆藏

库尔贝,《奥南的葬礼》,1849年,巴黎奥赛美术馆藏看来,库尔贝的《奥南的葬礼》(Burial at Ornans)已经抛弃了大卫《贺拉斯兄弟之誓》(Oath of the Horatii,1784—1785年)那种令人震惊的行动瞬间,转而以新的方式来描绘画中人物:人物并不显示出其行动的紧张性和瞬间性,而是伴随着某种被动的时间性(passive temporality),或延长的绵延性(extended duration)。

大卫,《贺拉斯兄弟之誓》,1784—1785年,卢浮宫藏

大卫,《贺拉斯兄弟之誓》,1784—1785年,卢浮宫藏而在马奈的画里,弗雷德发现:

马奈19世纪60年代前半段的绘画或许可以被视为对狄德罗那个通过封闭的戏剧效果否认观众的在场的方案的拒斥……相反,他热衷于一种激进的、几乎布莱希特式的对于绘画—观众关系的无可逃避的剧场性的承认。

[注14:Fried, “Painting Memories,” 531-532]

马奈,《杜伊勒里花园音乐会》,1862年,英国国家美术馆藏

马奈,《杜伊勒里花园音乐会》,1862年,英国国家美术馆藏因此,当马奈出场的时候,观众不在场的预设已经难以成立。米勒的农民题材画作,画中人多聚精会神于自己的祈祷或劳动,看起来延续了狄德罗式反剧场性传统所常用的专注性题材,但这些画已经被波德莱尔这样的批评家视为“演戏”“做作”。马奈19世纪60年代前期的画作(如《老乐师》《草地上的午餐》《奥林匹亚》等)颠覆或改造了专注性题材,也克制了画面的戏剧性和叙事性效果,画中人经常神情恍惚地直视画外、面向观众,其实承认了绘画为观众而画这个基本惯例,从而具有剧场性的特点。不过,弗雷德又认为,马奈只是抽象地确立观者的在场,他同时还在画内置入分离性、疏异性,以避免剧场化的最坏结果:观者往往感觉到,他对于那个看似要求他在场的位置来说是多余的,好像他在画前的位置已经被占据了。因而,马奈的事业被视为既是反剧场性的,同时又是剧场性的。[

注15:Michael Fried, Courbet’s Realism (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1992), 200–201; Michael Fried, Manet’s Modernism, or the Face of Painting in the 1860s (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1996), 266。]为了在叙事性缺失的情况下重新赢取观众的注意力,马奈抑制中间色调、强化明暗对比,还有作画的快速,以及由此而来的色彩、线条和轮廓线,造成“瞬间化”和“醒目”的效果。从而与观众建立一种的新的关系,吁求一种新的观画方式。[

注16:弗雷德关于马奈的论述得到了张晓剑先生的帮助,特此致谢!事实上,本人发现,在莱辛《拉奥孔》开篇所言的三个人,也就是艺术爱好者、哲学家和艺术批评家中,只有艺术批评家才能注意到艺术媒介的特定性。艺术爱好者们满足于从“逼真的幻觉”(illusion,今天一般译为错觉)获得快感;哲学家们满足于对某些笼统规律的把握。相比之下,只有艺术批评家才有能力深入具体的媒介,从不同的媒介中发现其统辖性的原理。参见莱辛:《拉奥孔》,第1页。本人从朱光潜先生对莱辛的肯定性评价中——“他从来不过分夸张天才,情感和创造想象的重要性,明确地承认文艺反映客观世界,有它自己的客观规律,文艺的形式决定于内容和所使用的媒介”(《拉奥孔》“译后记”,第225页)——直接读到了在一个片面地坚持文艺为政治服务的年代里,一个美学家对艺术媒介的特定性、文艺的客观规律性以及艺术自主性的信念。]

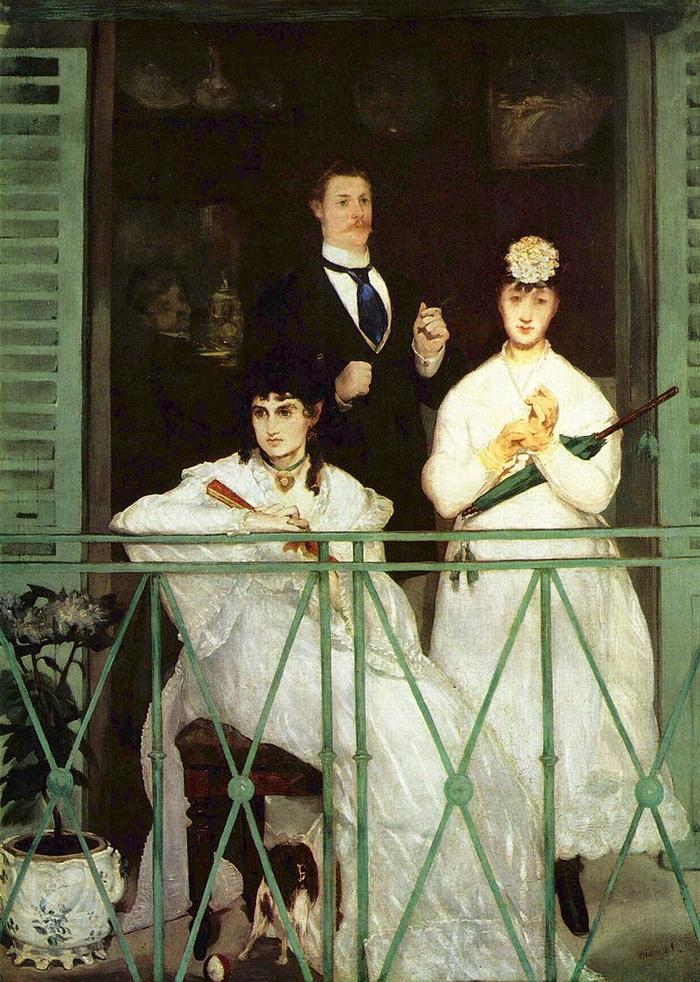

马奈,《阳台》,1868年,巴黎奥塞美术馆藏

马奈,《阳台》,1868年,巴黎奥塞美术馆藏为什么优秀的古典绘画以及狄德罗时代那些反剧场性的杰作,是拥有“在场性”,亦即拥有一种一目了然、令人信服的力量?而那些不那么优秀的古典绘画,以及弗雷德所批判的剧场性艺术,却只有“在场”,需要观众身体的合作才能维持其绵延的在场?这里涉及一个至关重要的差别,就是古典主义绘画(特别是17世纪以来欧洲的学院派艺术)总的来说坚持古典诗学中的“诗画一律说”,强调的是绘画中所谓的“诗意”。这特别地表现在寓意画和历史题材画当中。所谓寓意画,是指用人物来象征某些抽象概念,例如“自由”(自由女神)、“贞洁”(佩涅洛普[Penelope])等等。所谓历史画,当然是指那些迎合权贵们的所谓重大历史题材、英雄人物等等。正如朱光潜先生所说,“寓意画和历史画像诗一样,要叙述动作,要通过观念(不单凭视觉)而起作用”。[

注17:《拉奥孔》“译后记”,第216页]请注意,当我说“优秀的”“不那么优秀的”这类说法的时候,读者可能会将“在场性”的画与“在场”的画,误解为是审美评价标准。事实上它们不是审美评估的标准,而是绘画的两种类型:即一种诉诸视觉的绘画(当然也就是莱辛所说的空间艺术,狄德罗所说的悬搁观众在场的艺术),与另一种诉诸观众的身体在场的绘画(不独是视觉,而且还有观念)。

普桑,《墨丘利, 赫尔斯和亚格劳洛斯》,,1624-1626年 : 布面油画,巴黎国立高等美术学院藏

那么,为什么在莱辛和狄德罗对寓意画和历史画做出如此尖锐的批判之后,这类画作仍然延续,甚至发扬光大了150年之久,直到马奈和印象派的诞生,它们似乎才从历史上销声匿迹?这正是本文所要说明的要点之一,也就是解释为什么是马奈和印象派颠覆了长达300年的欧洲学院派的历史?而由马奈领导的这一雪崩似的历史事件,只用了30年时间(亦即从马奈登上历史舞台的19世纪60年代,到印象派获得凯旋的80年代)。我认为,法国社会学家布尔迪厄(Pierre Bourdieu)提供了颇有说服力的说明。

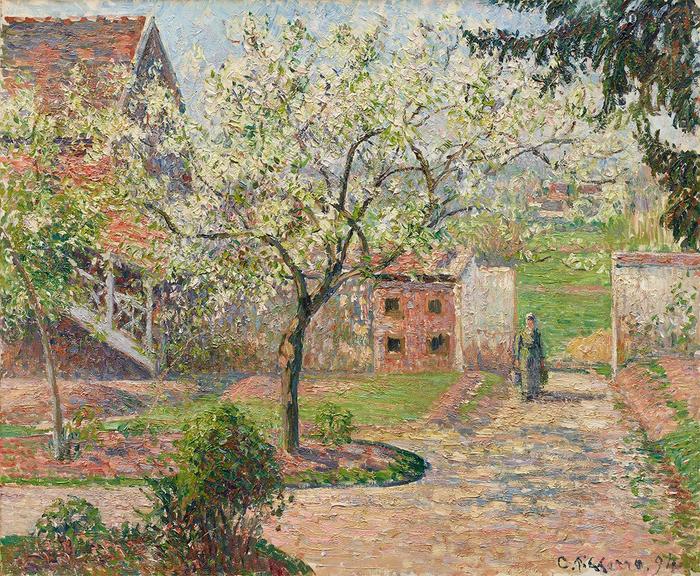

毕沙罗,《盛开的梅花树》

毕沙罗,《盛开的梅花树》琳达·诺克林(Linda Nochlin)曾经写过一篇文章,分析了库尔贝的《画室》与马奈《草地上的午餐》的异同点。她认为库尔贝沉浸在圣西门(Comte de Saint-Simon)和傅立叶(Charles Fourier)的空想社会主义思想中,因此他的《画室》是在两个层面上运作的,即艺术和政治。这正是圣西门的先锋派概念的两个含义——艺术上先进和政治上进步。马奈的作品却只在一个层面上发挥作用,他追求的就是艺术革命(不过与此同时,这已经包含着政治革命)。换句话说,他并没有先宣布一种政治意图,然后再将它译解为艺术意图,而是一下子就实现了艺术上的越界(同时这也是政治上的越界)。因为马奈所做的,乃是一个只有局内人才能听懂的笑话,一个艺术生常开的玩笑,就像神学院的学生反对教会的那类玩笑。你只有熟稔拉斐尔(通过雷蒙迪[Raimondi]的版画)才能明白你不能从字面上来看待《草地上的午餐》,而是要带着少许反讽来看,这样你就引入了某些自反性和距离的因素。[

注18:Linda Nochlin, “The Invention of the Avant-Garde: France 1830-1880,” in Avant-Garde Art, eds。 Thomas B。 Hess and John Ashberry (New York: Macmillan, 1967), 1-24。]

库尔贝的《画室》

库尔贝的《画室》诺克林关于马奈艺术革命的观点激发了布尔迪厄进一步追问,马奈何以能够发动这样一场革命。他说:

我研究马奈的意图是想理解艺术史上或许最为伟大的艺术革命,而且在任何意义上都是一个符号革命的精彩例子。这个例子吸引我的理由是它提出了这样的问题:什么是符号革命,我们又如何去理解它?从我正在讲的那些东西的角度看[

注19:这是布尔迪厄于1999至2000年在法兰西学院所做的生平最后一个系列讲座] ,我冒险提出19世纪艺术中的危机并不是一场单纯的美学危机。它是整个艺术体制的危机,这一体制在那时是一种国家体制。换句话说,要想理解这一体制问题,我们需要提出一种新的国家理论。根据韦伯(Weber)的定义,并稍稍拓展其范围,我发展出了一种国家理论:国家就是对符号暴力的合法垄断。

[注20:Pierre Bourdieu, Manet: A Symbolic Revolution (Polity Press, 2017), 85。]

这从理论上解释了为什么诺克林所说的马奈所发动的艺术革命同时也是一场政治革命,因为马奈所发动的是一场符号革命,而符号本身乃是国家垄断的资源。也就是说,马奈通过玩弄艺术符号,动了国家的奶酪。这样说还是比较抽象,我们得研究19世纪的法国艺术史,才能明白为什么马奈发动的乃是一场符号革命。

马奈,《一篮梨》

我认为布尔迪厄的艺术场理论和符号革命说,为我们理解马奈和印象派画家提供了一个极好的社会学解释模型。不过,我相信读者已经发现,到现在为止我还没有涉及社会学视野中的马奈和印象派,在时间问题上,与他们所反对的学院派画家有什么革命性断裂?

事实上,在上面对布尔迪厄的重述中,我已经划出了几个重点,都涉及绘画中的时间问题。首先是学院派绘画对“完成度”的追求与马奈“未完成”之间的对比。这涉及绘画的速度,以及对时间的控制。跟马奈和印象派绘画相比,学院派画家在对题材细节的研究和画法上精益求精,不厌其烦,无休无止。这倒不是说马奈和印象派画家就是马虎的。他们之间的不同与其说是态度上的,还不如说是技术和美学观念上的。与学院派依据坚定不移的程式,层层套色的画法不同——套色画法的一个前提是必须等第一遍油彩全部干燥后,才能开始第二遍,这使得绘画过程成为一场马拉松。而马奈的直接画法必须直面对象,不借助任何固定手法和图式,并在模特在场的现场迅速完成。当其不满意时,宁可全部刮掉,第二天重新开始,也不愿意在第一次的基础上反复修改。这是马奈画法全部技术的基础,包含了他对绘画中的时间问题的全部理解。如果说学院派画法是马拉松,那么马奈的画法则是短跑,从一开始就必须发动全部爆发力,而且自始至终都处于冲刺状态(我们在下文普鲁斯特[Proust]和马拉美[Mallarmé]对马奈画法的比喻中,将再次回到这一主题)。其次是学院派绘画所依据的主要是戏剧诗学(一种追求舞台效果[或画面]的逼真感和行动[或情节]的统一性的美学),而马奈则是纯视觉的(他不仅抛弃了戏剧性,甚至与雕塑的立体塑造也划清了界限,这一点也将在下文得到进一步阐发)。

马奈,《吹笛子的少年》,1866年,巴黎奥塞美术馆藏

马奈,《吹笛子的少年》,1866年,巴黎奥塞美术馆藏[注:本文选自沈语冰《马奈与印象派绘画中的时间》第二节,全文收入《艺术史与艺术哲学》(第一辑),商务印书馆,2020年,第72-88页;本文图片为编者另加。]

《艺术史与艺术哲学》(第一辑)

《艺术史与艺术哲学》(第一辑)