“我本是女娇娥,又不是男儿郎。”就是曾经的二元性别角色泾渭分明、不被允许有丝毫流动,那《霸王别姬》里男儿身的小豆子才在向这句唱词妥协后,也在内心入了戏,自此开始把自己活成另外一个人。

除了这句唱词,也还有程蝶依对师兄的那句“说的是一辈子,差一年、一个月、一天、一个时辰,都不算一辈子。”都成为影片自上映过去二十八年后,那些依然被程蝶衣深信不疑的“从一而终”。从程蝶衣在一生中多次经历过的被抛弃、到张国荣在影片所处时代里一幕幕有着雌雄同体之美的虞姬扮相…都在京剧传承人宋小川做客《天天向上》带来为张国荣试装《白蛇传》妆发造型、以及《霸王别姬》杀青合影照时,往事再被重提。

图片来源:天天向上官方微博

图片来源:天天向上官方微博

“真正的美从来都是雌雄同体的”,不少网友在看到首度曝光的剧照时这样感叹程蝶衣的美。

聊到剧中程蝶衣京剧扮相的头饰,宋小川向大家分享当时给张国荣化妆做完头饰以后,从来不会把头饰放掉,甚至是影片里杨贵妃扮相达几公斤重的头饰,连宋小川都建议他间隙可以把凤冠放下来一些,但张国荣表示自己一戴上就进入了状态,一直坚持七八个小时、十几个小时都不愿放掉。

《霸王别姬》张国荣贵妃扮相

《霸王别姬》张国荣贵妃扮相

这些常被称作人间绝色的女性化戏曲妆容里,半是程蝶衣、半是张国荣的英雄式浪漫和盘托出,《霸王别姬》原著里说程蝶衣“一笑万古春,一啼千古愁”,这句话用在张国荣身上,也浑然天成。即使是没有青衣妆扮的戏份,张国荣在角色里的喜怒哀乐旧旧给人一种如同油画和雕塑的情感体验,那种情感是可以在电影结束后依然能伴你很久很久、难以抽离。

尽管主题曲《当爱已成往事》里开篇就唱到“往事不要再提”,但在张国荣离开我们的这十八年里,每逢四月和九月的忌日与生日,既然会绵延不断各种纪念活动,似乎注定要成为一位让人心里放不下的演员,或是Artist。

自媒体人张佳玮曾这样形容张国荣:“有如此的风神,何必有如此的演技;有如此演技,何必有如此的温柔”。

《春光乍泄》张国荣饰演何宝荣

《春光乍泄》张国荣饰演何宝荣

《东邪西毒》张国荣饰演欧阳锋

《东邪西毒》张国荣饰演欧阳锋

对于那些形容张国荣的词,张佳玮也觉得都差一点,“我觉得,得带风:风流,风雅,风神飘举。”同时他也认为张国荣的漂亮,不是寻常的奶油小生可以做出的。清隽秀雅是表面的,骨子里有媚气,但又不刻意委婉迁就,而是自然流溢。

在如今自媒体浪潮众人皆可发声的时代,有不少声音评价张国荣的戏如他本人一样,有种迷人到让人害怕的程度,不同于其他演员的情感,他的情感是把人勾着走,走到深渊里、甚至是堕落。 就如同他的电影角色里所呈现的,那种被杂糅在一起的气质,早就不限于传统对男性或女性的单一形容。

《胭脂扣》张国荣饰演陈振邦

《胭脂扣》张国荣饰演陈振邦

在之后的张国荣演唱会上,那些标新立异、跨越性别的舞台造型,曾被一位名为萧珩的撰稿人在知乎一篇名为《张国荣那些年到底有多标新立异?》中描述为——“我”的意识站统治地位,这是个人主义在文化领域的最普遍表现。继而她这样继续分析着张国荣的表演生涯:“张国荣历经漫长艺人生涯最后形成的艺术体系精华,表达的就是这样一种自我崇拜的思想,他的一生也是在不断的自我升华,自我提炼里得到成功的。”换句话说,在通过覆盖在个人身体上的服饰、妆容,表达自我美学观点以及人类性别哲学这件事上,在当时的香港社会,张国荣算是一个如履薄冰的拓荒者。

1997年的演唱会《红》上的红色高跟鞋和一身闪亮套装、以及蕾丝装饰的衬衫,张国荣与男舞伴的热辣探戈,这种个人意识下的跨性别之美不言而喻。

1997年的演唱会《红》

1997年的演唱会《红》

诗人、文化评论人洛枫在一部以张国荣为主题的著作《禁色的蝴蝶》中这样评论过张国荣的舞台造型和电影人物造像——“有趣的是,张国荣的Dandyism(《牛津英语词典》解释为“过分关注外表和时尚的男性”)早在八零年代已经出现,而到了九零年代再度复出的时候,张国荣的Dandyism却发生翻天覆地的转变,以双性恋、雌雄同体及性别混合的百变体态,突破了舞台的造型及电影的人物造像。”

2000年的《热情》演唱会更是如此,从舞台到衣着的夸张设计,从天使到恶魔,最后升华为最本真的白衣自我,与当时香港社会对易装和性别观念上的保守与抗拒形成了太过鲜明的对比。现在回看,2000年也是他临近生命终点的时候。

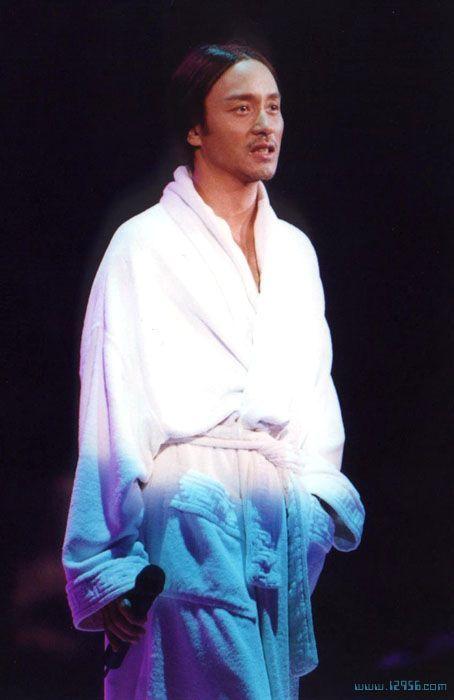

2000年演唱会《热情》

2000年演唱会《热情》

2000年演唱会《热情》

2000年演唱会《热情》

2000年演唱会《热情》

张国荣曾经公开谈过他对演艺和爱情的看法。他说过,演艺的最高境界是达到雌雄莫辨的状态;他曾表示过,对于爱情,他不执着于异性恋或同性恋,爱情不关乎性别。

而这种展示跨性别美的勇气,无疑和《霸王别姬》中小豆子在面对“我本是女娇娥,又不是男儿郎”那句唱词时的心里活动相悖。但让人心中放不下的,还是这份跨性别之美之下的温柔、礼貌和有分寸,这些当然和他的家庭成长经历不无关系。

张国荣1956年9月12日出生于香港,父亲是著名的洋服商人张活海,他的家里有十个孩子,而他是家里的老小。由于父母忙着做生意,也就没有时间管他,就把他交给了外婆。

作为孩子的张国荣是特别渴望来自家庭的爱。在他姐姐的回忆中,他是一个极度渴望被宠爱的孩子。

十三岁的时候,他一个人独自离开了这个没有爱的家庭,去了英国读书。一去就是好多年,直到他大一的时候,他的父亲因饮酒过度导致中风。迫使他不得不回家。虽然他父亲后面好转了,但是他再也没有回到英国。但是由于分开得太久了,却再难能做到拉进与家人之间的距离。

后来,他从家里搬出来。从此之后,就过上了独立谋生的日子,他尝试过很多不同的职业,卖过鞋,卖过牛仔裤等等,这段时间是张国荣一生之中最为艰苦的时期。或许也正是因为这段经历的磨炼,才让他在以后的演艺生涯能够坚定执着地走下去的决心以及珍惜。

自媒体人张佳玮在描写张国荣的一篇《张国荣为什么这么多年依然被铭记》中提到的。某一年金像奖颁奖,张国荣和助理到了停车场后没地方,统筹前辈硬生生腾挪出了一个车位。张国荣当时向他微笑轻鞠一躬感谢便进了场。次日,助理给统筹老师送来张国荣亲笔签了名的感谢卡片。

作为合作伙伴及好友的香港导演黄百鸣在回忆起张国荣时,也评价他为一个心地善良、有责任感、没有架子并且很准时的艺人。在一次与乐评人蒋林的采访中黄百鸣回忆道:“1998年,我要开拍《九星报喜》,张国荣提议我用当时申请破产的钟镇涛,他跟我说雪中送炭对阿B(钟镇涛)很重要,大家都是拍电影,需要互相扶持”。这件事更让黄百鸣知道张国荣是一个重情义的人。

舒淇透露拍电影时,张国荣会陪着并紧握她的手,有耐性教她投入演戏。程小东导演则记得张国荣安慰李嘉欣吊威亚别怕;张之亮导演大赞张国荣工作认真,从不迟到,也非常尊重对手……

十七年前,带着卓越的电影、音乐成就离开、也带着影视音乐行业好友们的怀念离开,这是之所以所有人直到今天所有人依然会恰逢其时地想起他、并为之惋惜的原因之一。更值得感恩的,还有面对传统文化所造就的封闭时代时,他用标新立异、甚至冒险的双性恋、雌雄同体式百变体态,告诉众人这种性别流动本该被允许。就像尤瓦尔·赫拉利在《人类简史》中所提到的“天生带来允许,文化造成封闭。天生自然的生物学,可能性几乎无穷无尽。然而,文化却要求必须实现某些可能性,而又封闭了其他可能性。例如女性天生能剩小孩,但在某些文化里,女性却是非生不可。生物学上,男人就是能从彼此身上得到性愉悦,但某些文化却极力阻止他们实现这种可能”。

被誉为二十世纪现代主义与女性主义先锋的兴国女作家、文化批评家和文学理论家弗吉尼亚·伍尔芙也曾经表达过这样的观点:“当一个人拥有了跨性别的意义,变得雌雄同体,他才是一个真正成功的人”;当代著名学者、作家、哲学研究者周国平也表达过“真正优秀的男女都是雌雄同体的”。在这种审美背后不仅仅是作为同时具备两性优美的能力,更能作为一种真正接受男女平等的社会意识。

带着这样的价值观、世界观,便更容易理解为什么为我们带来融合阳刚阴柔、跨性别之美的时代偶像,会如此长久地留在时尚史、且生动地留在我们心里,告诉我们不愿以传统为权威。

比如摇滚歌手、演员、也曾被称作Camp美学先锋者的David Bowie,引领着华丽摇滚从小打小闹难登大雅之堂,一步步走入了主流视线,与之匹配的雌雄同体概念,更加偏向去性别的特征——从大量的丝绒、蕾丝和华丽的绿松石,到火红短发、色彩绚烂剪裁怪异的衣服、以及高跟鞋…

David Bowie

David Bowie

同样在上个世纪脱颖而出成为“雌雄同体”时代偶像的还有Candy Darling,在被美艳女星Kim Novak的荧幕魅力所震慑住后,才逐渐了解原本男性身体的自己,真正渴望的是成为一个美丽的女人。在纽约酒吧做舞女时他自由自在地沉浸其中,也是在这里邂逅了波普艺术大师Andy Warhol,Warhol将他引荐给年仅15岁的剧作家Jack Curtis,为他量身打造了两个地下戏剧角色——美艳尤物Nola Noonan与Melba LaRose, Jr。自此,Candy一跃成为“没有人可以抵挡的魅力”的代名词,成为属于文艺青年的Kim Novak,更重要的是,成为Warhol“工厂”里的核心人物。

Candy Darling

Candy Darling与Andy Warhol

到了当下,不论是生理上、或心理上的跨性别都已不再是鲜见的事。比如曾出演《盗梦空间》的女主角Ellen Page在前不久发布声明称自己是跨性别者、非二元性别,代词为he/they,还将名字改为Elliot Page。

佩吉表示:“我很幸运来到生命中的这个位置,对一路支持我的那些不可思议的人们深表感谢。我无法表达当我终于爱上自己、去追求真实的自我时的感觉有多棒。我一直被很多跨性别人士激励着,感谢你们的勇气、慷慨,感谢你们不懈努力,为了使这个世界变得更加包容和富有同情心。我将提供我所能提供的一切支持,继续为一个更有爱心、更平等的社会而奋斗。”他所受到的影响,或许就有来自上一代偶像们的鼓舞,也会成为下一代社会人的偶像及精神力量。

Elliot Page

变性超模Krow Kian也在2019年登上过乌克兰版VOGUE杂志封面;同年,维密也迎来了史上第一位变形模特——巴西模特Valentina Sampaio,同时她也是《VOGUE》杂志封面上的第一个跨性别模特;CHANEL也在2019年的一则美妆广告中启用过跨性别模特Teddy Quinlivan…等等跨性别人群出现在公众视野中的案例明显已经屡见不鲜。

Krow Kian

Valentina Sampaio

Teddy Quinlivan

但就像开篇提到《霸王别姬》中小豆子始终难向那句“我本是女娇娥,又不是男儿郎”妥协一般,倘若要每一个生存在这个世界上的人类由衷接受跨性别文化、完全脱下有色眼镜也尚不现实,Elliot Page在2014年一次演讲中向大众宣布自己的性取向后付出的代价,便是事业受到了极大的冲击;Candy Darling在努力将自己打扮成理想中模样的时候,他的行为在守旧的长岛居民中间招来恶毒的咒骂;同样面对当时香港社会对易装和性别观念的保守抗拒,张国荣也曾遭受到主流媒体的抨击。

这些来自传统禁锢的概念是阻碍、但不是标杆,这些在跨性别文化中努力践行的偶像们,讨回的是一个面对全世界、对人类突破性的宣言,也是一种天生本就存在的允许。