文章来源: 人间种草姬 微信公众号

原标题:一拳一个护肤谣言,我看谁在骗人?!

作者:奥莉酱

大家好哇,今天是打假的奥莉酱!

前几天奥莉酱看新闻,发现现在的人造谣根本不需要成本,只需要一张照片就可以看图说话,直接空穴来风,搅得人生活不宁。

不相信我说的?那你往下看看这事儿有多荒诞👇

在上海打拼的女生只因几年前外公来看望她时一起拍的一组照片,就被营销号造谣成“73岁东莞清溪企业家豪娶29岁广西大美女”,说得绘声绘色,好像亲眼所见似的。

图源见水印

恶意的曲解和造谣不仅没有及时收声,甚至还引起了网友的跟风,一时间“努力有什么用”的声音此起彼伏,严重影响了女生和家人的正常生活。

图源微博截图

虽然现在造谣者已受到处罚,但是网友一窝蜂的攻击和诋毁,对他们造成的伤害又该让谁来弥补?

都说谣言止于智者,其实很多时候大家似乎都没有这个能力去分辨谣言,就拿护肤来说,谣言和误区一直是源源不断,然而上当的人自然也是源源不断,辟谣一波还有一波。

就像念书时那些自以为搞懂了的知识点,其实并没有摸透,下次又考又错,换个样子你就认不出了。

今天的文章不仅仅是针对护肤新手们,哪怕是护肤老手们也不得不警惕起来,不要一不小心踩进陷阱里还洋洋得意的了~这期内容值得大家刻烟吸肺。

素材:canva

我就问一句,替身文学谁不爱看啊?想当初的一句莞莞类卿,让多少女生坐在电视机前恨不得把大胖橘撕碎了吞下去。

图源电视剧

这种文学,妙就妙在两个人一定极度相似,却有一些决定性的因素标志着他们的不同,最后在主角们的中间引起强烈的心理斗争和爱恨情仇。

但是电视剧和小说看得爽,不代表这事儿发生在自己身上的时候还能笑得出来,比如每次看护肤文的时候被泛红和发红两者搞得晕头转向,只想问一句:它俩玩的也是替身文学吗???

其实是的。

对于我们美妆编辑来说都知道,泛红大多是指肌肤敏感或是敏感肌,然而在护肤品广告中,这个词是不可以随意使用的。

图源图虫创意

当用来表明肌肤状态的时候,“泛红”并没有什么大问题,但是如果是在阐述产品功效,这个词达咩达咩达咩!乱用的话,你等着被罚钱和警告吧。😅

因为肌肤泛红时,护肤品只能起到一种暂时性的效果,它没法做到真正从根源解决这个问题,比如完全解决泛红问题或是改善敏感肌肤质等。

假如你直接把泛红写在广告文中,宣传护肤品能够直接打败肌肤泛红,那你真的是在赌博,万一被发现了是会打成虚假宣传的,毕竟它一般都是和医疗、药品、医疗器械的使用功效连在一起的。

所以在广告中,为了姐妹们方便理解,我们一般都会用“发红”来代替,让大家更加明白我们的意思,这可不就是赤裸裸地上演了替代文学?

素材:canva

说起美白,很难有女生不心动吧,奥莉酱有个闺蜜,本身就已经是我心里的亚洲人冷白皮了,还依然对美白大业念念不忘,妄想白到发光……

某红书上所谓的“美白产品”也是一抓一大把,今天A说这个能美白,明天B说这个也能美白,搞得人团团转,结果有的品牌就是嗓门喊得大,其实连最基本的美白特证都没有。

啥?你还问我什么是美白特证?在说美白特证前,我想先提一嘴祛斑类化妆品。

祛斑类化妆品顾名思义,就是能够减轻肌肤表皮色素沉着的一类特殊用途的化妆品,它必须取得注册批件才能生产品或者进口。

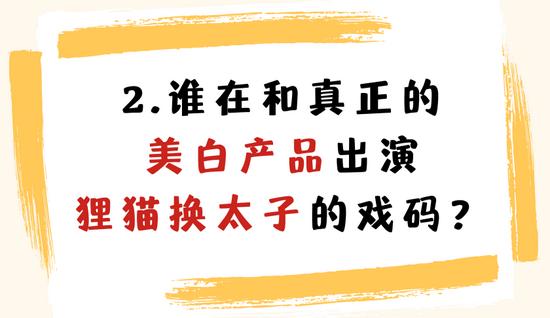

而美白类产品和祛斑类的的作用机理是十分相似的,所以为了控制安全风险,2013年,原国家食品药品监管总局发布第10号通稿:凡宣传有助于皮肤美白增白作用的化妆品,纳入祛斑类特殊用途化妆品实施严格管理。并于2015年6月30日正式施行。

图源国家药品监督管理局官网

你想宣传自己有“美白功效”是吗?那你就要申请国产特殊用途化妆品行政许可批件,也就是俗称的美白“特证”,同时有效期只有四年,过期了的特证也是不行的哈。

图源国家药品监督管理局官网

说到这儿,有个问题我就想问问你们了👇

美白“特证”=美白功效吗?

当!然!不!是!

美白类的产品一般分为两种:物理遮盖类和化学美白类。

物理遮盖类是指使用了二氧化钛、氧化锌等白色粉状物,通过涂抹覆盖于肌肤表面,遮盖斑点,达到美白目的,实际上并没有改变原本的肌肤问题。

这类产品在申报时,配方中是不能含有化学美白成分的,如果添加了,那么实际上它可能具有化学美白作用,就与“物理遮盖类”相矛盾,申请人需要提交仅具有物理遮盖作用的科学依据,否则只能修改申报的产品类别。

图源soogif

而在化学美白类中,药监局对美白“特证”的审批并不是检测和审核产品的实际美白功能,而是看配方中是否有明确的美白剂如熊果苷、烟酰胺等。如果不是常见的美白剂,那么申请人需要出示该成分的功效性依据,比如实验报告或是文献资料。

由此可见,美白“特证”≠美白功效,这就意味着即使某个产品有特证,也不一定能够让你变白,也许功效只是某种程度上的提亮而已。

说到这儿,那某些“聪明蛋”又要说了,既然这样,我不如直接用那些没有特证的“美白产品”!好汉住口,有特证的都不一定有用,你竟然寄希望于没有特证的?狸猫换太子的戏码也不是这样演的!

当然了,想要变白的姐妹也不要失去希望,虽然可能效果不明显,但在一定概率上还是有用的呀~各种有特证的美白产品还是可以一试的~

素材:canva

说起抗炎精华,我现在还心有余悸。前一段时间风刮得不要太大,但是品牌方不敢直接宣传它有消炎作用,而是选择通过某红书网红们的嘴来讲,最经典的那句就是:

因为里面添加了抗炎成分,所以产品有抗炎效果。

这种话说出来,假如你关注了这个博主就可以取关了,否则他炸号的时候可能会崩到你。

首先护肤品带“抗炎”二字就是非常大胆的行为了,还宣传能够消炎或是抗炎,可以说是实打实的虚假宣传,要不品牌方为什么不敢大胆自己说?

其次,能够做到消炎功效的只有药物,护肤品是绝对不可能达到抗炎效果的。抗炎是指通过消灭炎症的病原体,从根源上将炎症掐灭,你说护肤品可能嘛,这么厉害的护肤品如果在市面上可以随意购买,烂脸的人应该只会越来越多……

图源图虫创意

最后,护肤品就很像你伤心的时候给你塞颗糖,给你一点心理上的安慰,它与抗炎或消炎压根就不是一码事,最多只能帮助你的肌肤问题看起来减轻了一些,不能起到消除病根的作用。

所以姐妹们挑选护肤品的时候记得擦亮眼睛,提到可以抗炎的产品,直接886,肌肤出现炎症,赶紧去医院,医院才是你唯一的出路哈哈哈哈。

素材:canva

要问今年上半年的“顶流护肤法”,我必要投刷酸一票,连我平时不怎么关注护肤的朋友都表示看起来非常厉害,有机会很想试试。

某红书上也是把刷酸吹得天上有,地下无的程度,好像用了酸类护肤品,什么痘痘、出油、粗糙等等皮肤问题都能给你一招致胜,结果引得好多姐妹并不了解这个概念,就瞎尝试,最后烂脸,那我猜下一步品牌方大肆推荐的八成就是修护类产品了吧?

终于,央视和上海消费者协会坐不住了,明确规定「刷酸」一词在宣传酸类护肤品时不能随意使用,更不能暗示具有医疗作用和效果,否则将有违禁风险哦!

图源见水印

其实这件事,主要是因为很多人都把「刷酸」原本的“医学治疗用酸”,和“自己刷医学治疗用酸”以及“用含酸的护肤品”这两个概念搞混了,事实上并不是往脸上糊酸类产品就是刷酸。

真正的「刷酸」指的是用酸来进行医学治疗,而这种治疗的正规名称是“化学换肤术”或“化学剥脱术”,这种用酸的浓度很大,必须要专业人士才能操作。

图源图虫创意

至于那些自己刷医学治疗用酸的,我劝你停手,这种浓度高、刺激大的酸类你自己往脸上直接涂?很有可能没效果就算了,还会烂脸诶,你怎么敢的啊???

而对于我们自己使用含酸护肤品的姐妹来说,这种做法比上面的要明智多了,浓度虽然没有医院那么高,效果当然也没有那么快,但好在比较安全,健康肌肤基本上都没什么压力。

巴特,如果你角质层有破损、有过敏性皮肤病,或是妊娠期都和哺乳期的妇女、儿童等,我建议你还是先不要轻易尝试啦,选择最适合自己皮肤的护肤品才是对哒~

素材:canva

不知道姐妹们第一次开始护肤的时候,是从哪个环节入手的,本奥的启蒙环节是——补水,毕竟这一关看起来最平易近人,不易出错,跟上面的刷酸、抗炎什么的猛药完全不是一个档次的。

我以为它是傻白甜,结果傻白甜竟是我自己……

本以为补水是把水分补充进肌肤里,让我的皮肤变得水润光滑,不会紧绷绷的,一笑就感觉脸子变成了东非大裂谷,但其实,护肤品压根做不到把水分填充进肌肤里。

图源soogif

举个简单的例子,你用饮水机放水没问题,但是饮水机是不会把水吸回去的,如果能,亲,我这里建议你换一台饮水机呢!

护肤品中所说的补水分为两种情况:

一种是润湿肌肤,比如当你口干舌燥的时候,喝口水润一下就能明显感觉到口渴被缓解了,同样的,肌肤干燥时,用化妆水等一系列产品湿润一下肌肤表面,可以得到短暂的水润舒适。

另一种是锁水保湿,通过护肤品留住肌肤内含有的水分,一般是油脂、蜡等带有封闭性的成分,以及甘油、透明质酸等能够按住水分子,不让它溜走的护肤小卫士。

补充水分不现实,抓住本身就有的水分才是硬道理!

不过由于这种叫法早已约定俗成,品牌方或是网红不借着这个名义进行虚假宣传的话,倒也没有什么大问题,但是如果利用“补水”噱头,故意歪曲护肤事实,大家可要小心着点~

素材:canva

“水油平衡”四个字是不是太眼熟了!有不少品牌都宣传自家产品能够让肌肤保持水油平衡,看多了,奥莉酱也有疑问,到底什么才是水油平衡?

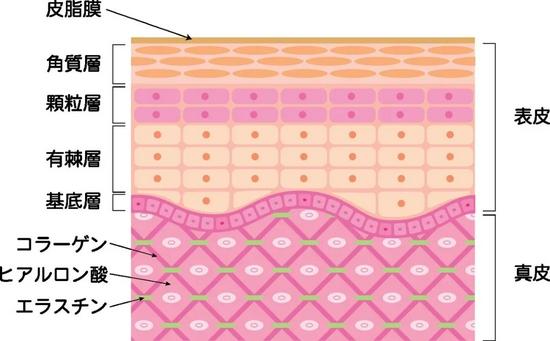

大家都知道,体内水分主要来自于日常的饮食,通过消化系统吸收后,由血管输送至皮肤内部,也就是有血管分布的真皮层。

图源图虫创意

而我们大多的干燥、不适等肌肤问题是发生在角质层的,这里没有血管,所以很多想着多喝水是不是就可以让肌肤保湿的姐妹,我劝你放弃,想要等水分层层渗透补充到角质层,效果基本是看不到的。

而油分和水分完全是异父异母的“亲兄弟”,它来自皮脂腺,然后出现到肌肤外部。

图源图虫创意

对于这种出生地不同、长大方式不同、常驻地也不同的水和油,我们要求它们在脸上维持平衡,是不是有点不太讲道理啊?而且什么才是平衡?含量一样?还是什么?

真要调节水油平衡了,且不说你的肌肤舒不舒服,那基本就是改变身体结构的大事了,怎么一不留神科幻情节也来了!

我认为的水油平衡最多也就是,让出油严重的大油皮们减少一下油脂分泌,让沙漠干皮们感受到护肤品保湿带来的安逸,说到底就是让自己的皮肤舒适一些,但你要说这就是水油平衡,可别吓我了。

素材:canva

在一些精简护肤法大行其道的时候,有些人护肤是护着护着就疯了,不知道从谁那儿开始出现了一些护肤品无用论的观点,什么化妆水无用、乳液无用等等。喂!我说,不是你不用就是无用的好吗!

首先说化妆水,本油皮是相当喜欢一些能够湿敷的化妆水的,舒缓、清爽肌肤的赶脚那不是盖的,还有一些保湿型的爽肤水,在肌肤干燥的时候,拿来救个急,它不香吗?

其次是乳液,也是我一年四季的护肤过程中不可缺少的一员大将。我皮肤出油比较明显,厚重的面霜和护肤油等产品都不是太有必要,这种时候用含有少量油脂或乳化剂的乳液来完成保湿工作,就很舒服~

图源本账号,转载请注明出处

干皮的话,通常单支保湿产品是不够的,而精华和面霜是不太适合多层随意叠加的,那么,滋润的乳液就可以适当地充当叠加角色,给皮肤柔润舒服的护肤体验。

还是希望大家根据自己的肤质和需求来挑选护肤品,而不是一窝蜂地跟着一些所谓的护肤网红人云亦云,你要记住,只有与你的肌肤相匹配的护肤品,才是最好的。

素材:canva

说到这里,奥莉酱又忍不住要给大家列个等式了,请问:

含有致痘成分=一定长痘=一定不能用

是吗?

显然不太对。读书的时候知道数学等式不能瞎列,要考虑到条件问题,那么移花接木放到护肤中来看,依然是这样的道理,不能只看成分本身,而是要结合产品一起分析。

目前常用的评定成分是否致痘的体系有两种,Dr.Fulton的兔耳实验和EWG数据库,但是科学界目前对这两种体系都不买账,认为不够科学和统一,而且各软件的参考体系也不同,基本就是一个你说你的,我说我的状态,所以成分表用来参考就可以,完全被它吓到就没有必要了。

风险高不一定会让你真的长痘,就像有些改善痘痘的产品里也含有致痘成分,但它们一般充当的都是调节粘度或是乳化的功效,单凭致痘风险这个指标去否认人家,未免有点伤人是不是。

那反过来说,长痘就是这些成分搞得鬼吗?害,大家都是熬夜党+炸鸡党+打工人,你什么时候脸上容易爆痘痘应该懂的都懂吧?虽然不排除的确有些小倒霉蛋着了道了,不过大部分是无问题的。

奥莉酱推荐一个判断方法:

它是闪光主角。如果它在成分表名列前茅,那建议痘肌女孩绕道,咱们不做冒险家。

它是金牌配角。那看看这个产品你喜不喜欢就行了,不用对着一个成分斤斤计较。

今天的文章着重给大家科普了一些平时护肤中容易出现,经常看也搞不清的误区,就像高三时候老师带着一遍遍大复习的时候,帮大家疏通知识点,搭出框架。本奥希望看完的姐妹们都能轻轻松松变美~