导语:广播体操对许多中年人来说,并不陌生。一些上了岁数的国人,对它感情尤深。从1951年至1997年,国家体育总局(原国家体委)先后推出8套广播体操。最红火时,曾有过全国人民在同一时间做同一套操的“胜景”。

广播体操:更像一种信号

新中国第一套体育邮票“广播体操”

对广播体操许久不操练的青年职工,面前的阻碍更多。就职某网络电视的浦瑞瑜说:“办公室空间不够,有的办公桌旁还堆放着机器,一不小心碰到坏了机器怎么办?或者是撞伤了怎么办呢?”有的人抹不下面子:“公司没倡导,一个人做操忒别傻的!”有的人提出实际困难:“没人领操,我们动作都忘记了,谁做得标准啊?”

公务员喻巍说:“这种有组织做操的形式可以强迫自己参加锻炼,如果不是单位组织,我应该就不会做操了,一个人容易犯懒。”北京东四街道办事处主任王品军在推行中发现,第八套广播操比较适合中老年人,年轻人不爱做。北京体育广播电台台长陈晖说:“这次等于是政府的力量来推动这件事情,我们只是一厢情愿在播,有多少人在做不知道。”

上海交通大学体育系社会体育学教授赵文杰认为:广播体操音乐复播,更像一种信号,“代表政府积极倡导全民健身,尤其是职工体育,鼓励所有人在任何地点都动起来。从健康角度而言,广播体操是全身运动,对生活方式不健康、缺少体力活动的人群来说,坚持做广播体操是绝对有益的。”同时他也指出,广播操只是一种基础锻炼方式,属于“万金油”,每个人应在此基础上搭配更适合自己、尤其是有兴趣参与的其他运动项目。“政府倡导,只是告诉大家,你应该去健身。目标不是强制性一刀切地要求每个人都去做广播操,更多的是在为职工体育造声势,营造一种全民健身的气氛。”(新民晚报)

中国广播体操来源于日本“辣椒操”

中国广播体操来源于日本“辣椒操”

创编一套全民健身操,这在中国的历史上还是第一次。到哪里去找专业的体操人才呢?早在上大学期间,中华全国体育总会筹委会的刘以珍就开始做一种“辣椒操”,还曾在全校做过推广。“体育系有一台录音机,还有'辣椒操'的唱片,每天早上起来,我把录音机拿到操场上做'辣椒操',就有同学跟着我做,慢慢人越来越多,最多的时候有100多人。”刘以珍所说的“辣椒操”,是一种从日本引进的,有音乐伴奏的徒手操。

1928年,日本颁布了第一套全民健身操,这套操是通过广播电台播放的音乐指挥大家一起做。因为广播电台覆盖面非常大,所以全国各地的人都可以在同一时间、不同地点收听广播音乐做体操。日本人因此亲切地把这种体操叫做“广播体操”。

随着来华日本人的增多,“广播体操”被带到了中国。日语“广播”的发音,非常类似汉语的“辣椒”,因此中国人就把这种体操称作“辣椒操”。

广播体操各种步骤是怎么编出来的?

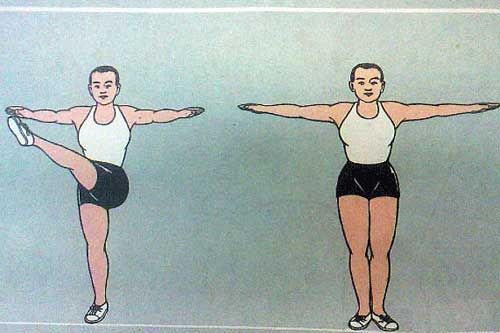

广播体操图解

广播体操图解日本的广播体操动作,不外乎就是四肢、胸背、腰腹部的锻炼。徒手体操的基本动作很多,只要组合起来,能把这些部位都锻炼到,也就算达到了目的。刘以珍根据日本的广播体操,很快确定下了新中国第一套广播体操的基本框架:一共10个小节,总长5分钟左右。

头一节是“下肢运动”,内容其实就是先踏踏步;紧接着第二节叫“四肢运动”,其实就是弯弯腿、伸伸胳膊。这两节算是前奏,主要目的是把身体活动开。从第三小节开始,运动的强度便逐渐加大。第三节“胸部运动”,要求弓步扩胸,继续对四肢进行锻炼。接下来的三节“体侧运动”、“转体运动”、“腹背运动”把锻炼的重点部位转移到腰腹部,其中的“腹背运动”难度最大,动作要求身体前屈,膝关节伸直,双手指尖触及地面。体育出身的刘以珍大概没想到,这个动作对普通人而言还是有相当难度的。第八节“跳跃运动”过后,就是“整理运动”,让人体从剧烈的运动状态逐渐平静下来。因为日本的“辣椒操”是以呼吸运动作为结束的,所以刘以珍也在“整理运动”之后,加了一节“呼吸运动”,整套操就结束了。

刘以珍创编这套广播体操动作顺序的思路,成了以后编操者共同遵守的原则:先由离心脏较远、负荷量较小的上肢或下肢运动开始;中间由胸部、体侧、体转和腹背运动组成,逐步加大动作的幅度和负荷量;然后转入较剧烈的、负荷量最大的全身运动和跳跃运动;最后以整理运动或放松运动结束。

正当刘以珍为编完动作而欣喜的时候,她忽然意识到真正的麻烦还在后头。

编广播体操不是上体育课,做做示范,口头讲解一下就行了,这是要通过出版发行以文字和挂图的形式与全国人民见面的,所以必须有配套的文字说明。

这件事若放在今天,会容易很多。但在当时,广大人民的体育素养很低,对于体育名词更是毫无概念,体育专业发展水平也很低。如何把这10节动作以文字的形式,科学地表述出来呢?

“当时我掌握的体操术语太少了,很多动作说明不知道该怎么说。身体部位的名称、动作的方向,都讲不清楚。 ”刘以珍说。是叫脖子还是叫颈部?叫肚子还是腹部?叫脚后跟还是踵?是斜着伸直了还是侧上举?是弯胳膊还是屈臂?……当时很混乱。向全国发行,如果不能使用科学统一的说明的话,将来做起操来,一定是五花八门的什么动作都出来了。

刘以珍只好搬来了日本体操术语词典,做起翻译来。“比如'振'和'举'就是不一样的。'举'是一个很硬的动作,而'振'呢,是一个摆动的过程,依次经过身体的不同部位。这在编操前我都不是很清楚。”在日本体操术语词典的帮助下,刘以珍总算为第一套广播体操配上了文字说明。于是,我们在第一套广播体操的图解上就看到了这样的解释:左腿举股屈膝,还原;同时右臂向前、左臂向后自然摆动;而后右腿举股屈膝,还原;同时左臂向前、右臂向后自然摆动。这就是新中国第一套广播体操第一节动作“下肢运动”的文字说明,看着挺热闹,似乎非常专业,其实就是原地踏步走而已。

给广播体操配乐的时候,作曲家们经常发出抗议

广播体操演进史

广播体操演进史动作和文字说明完成之后,还要为这套体操动作配上音乐。有人向刘以珍推荐了著名作曲家何士德,何士德曾经谱写过雄壮的《新四军军歌》,请他来谱曲自然合适不过。

但是,让音乐和体操动作完美地结合在一起,绝不是一件容易的事。国家体育总局体育科学研究所的体操专家陆奂奂老人这样解释:一首好的音乐作品有自己的节奏,而且要非常连贯,但是广播体操动作是分节的,一节和一节之间要有停顿,从配乐的角度讲必须有区别,做操的人才能听得明白。给广播体操配乐的时候,编操的人要求动作做到几分几秒完成,音乐到了几分几秒也必须有一个停顿。

“我们音乐要表达的话还没说完呢,你不能让我们硬停啊!”作曲家们经常发出这样的抗议,但是,没有办法,只能迁就动作。所以,让体操动作和音乐完全合拍,始终是录制工作中最大的难题。中央乐团的音乐家们在给第五套广播体操录音时,愣是录了三四个通宵才完成。而第五套广播体操问世已经是上世纪70年代,时间倒回到50年代,技术设备条件更差,录音难度当然也更大。可惜,第一套广播体操的音乐今天已经难觅踪影。

第一套广播体操挂图上的模特,来头也不小。据刘以珍回忆,她本来想自己做挂图模特,但又转念一想,还是应该找一位男模特,健壮的块头会显得更好看。于是她找到了当时清华大学的老师马约翰。马约翰是中国著名的体育教育家,他有个儿子叫马启伟,小伙子从小就喜欢参加体育锻炼,身体发育得很好,身材健美,做广播体操图解上的模特正合适。

1952年6月20日,全国体育总会正式宣布成立。

据北京、上海、广州、重庆等13座城市的不完全统计,参加广播体操的人数达到104.8万人;其中以各学校学生参加者最为踊跃,仅北京市统计就有23万学生参加,上海学生80%以上每天做广播体操。

20世纪50年代到华访问的前苏联诗人吉洪诺夫在一首诗中写道:“……当北京人出来做广播体操,把最后一个梦魇赶出睡乡,城里整齐的小巷大街,一下子变成了运动场。”(中文百科在线)

觉得做广播体操很傻?学学成年人的广播体操十三式!