导语:旅行家们有一种说法,“当你已经见识过了全世界,不要忘了还有格陵兰。”人们来到这里寻找最纯净的东西。(来源:中国国家地理网 作者:Debbie Pappyn 图/David De Vleeschauwer 翻译/李琼)

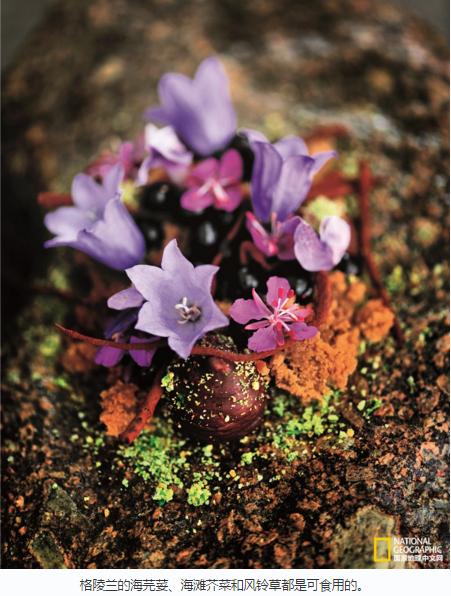

作为地球上最大的岛屿和世界上最后一个没有被污染过的角落,格陵兰的很多植物都是可食用的,岛上的美食大有嚼头。

传统风味的复兴

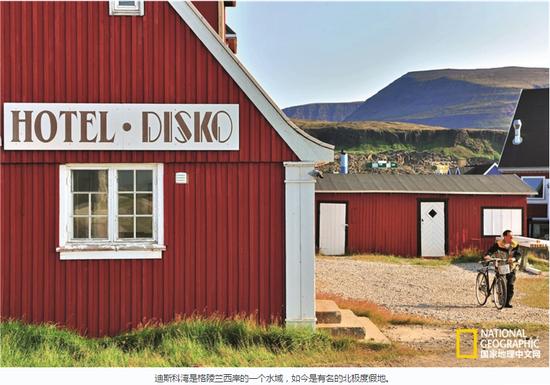

每 逢夏秋季节,格陵兰岛都会傲娇地展示被3000 米厚的冰盖所遮蔽的另一面:青翠的山岗、盛放的花朵和湍急的河流……太阳散发的热量让这个非凡的国度变得更绿了。格陵兰是一座火山岛,常住人口约5.5 万。格陵兰人并未因为地球正在变暖、冰盖逐渐融化而神伤。相反,全球变暖在这里是个“好消息”,这意味着格陵兰人终于可以在自家的菜园里种植蔬菜,不必完 全依赖丹麦进口了。

位于格陵兰岛西海岸的努克(Nuuk)是世界上最小的首都,1.6 万居民中既有丹麦人,也有格陵兰人。我和汉斯·艾格德酒店(Hotel Hans Egede)沙尔法利克餐厅(Sarfalik)的主厨比约恩·约翰森有约。比约恩来自瑞典,一心想用当地食材制作出既有趣又有创意的美食。他以俄罗斯为 中转站最终定居在努克,多年后,他走出了一条属于自己的独特烹饪之路,在争取为食客们奉上格陵兰最新鲜最纯正的食材的同时,大力发掘本地所特有的动植物资 源,复兴一些已被人遗忘的传统风 味。比约恩说,格陵兰人和大自然非常亲近,当地出产什么他们就吃什么。今天的晚餐就地取材,麦芽酒酿驯鹿肉配血肠,佐以烟熏驯鹿心、胡萝卜泥、欧芹根和烤 洋葱;干腌麝牛肉配格陵兰蓝莓、红甘蓝、山酸模和炸口条。麝牛以坚定的“集体主义”在格陵兰恶劣的气候下得以生存。在冻土带, 冬季的气温可能会降至-70℃,麝牛会成群地挤在一起, 直到最强的风暴过去。这种团结对外、不怕“牺牲”的精神令我肃然起敬。

第二天, 我和比约恩一同前往堪格尔路斯苏克(Kangerlussuaq)这个不寻常的村庄。说它不寻常,是因为在“二战”期间它曾充当美国的空军基地,又在冷战 期间被用作美国和欧洲之间的中转站。上世纪90 年代,这里的冰盖被大众汽车公司当作测试场,因此拥有了唯一一条不是用碎石铺成的、将居住区和巨大的冰盖衔接起来的道路。比约恩用一辆强悍的卡车把我载到 了冰盖边缘。受小气候影响,这里拥有格陵兰岛最热的夏天和最冷的冬天。景观的切换不足为奇:绿色的苔藓和低矮的灌木,转个弯就会切换成干燥的极地荒原,那 荒原一直朝着白茫茫的格陵兰冰原延伸开去。留宿堪格尔路斯苏克的人甚至可以在冰盖上露营或者远足,狩猎者会尝试猎杀麝牛。“幸运的话,我们没准儿能碰上麝 牛,”他说,“这些长相奇特的‘大家伙’是在50 多年前被引入这里的,很快就繁衍开来,现在共有4000 多头。为了麝牛肉,它们会遭到猎杀。猎杀它们并不困难,嗅到危险气息时,最年长的麝牛会排成一排保护最年幼的。对猎人来说,有时候简直容易得过了头。”

村 子位于一座冰山的对面,可以看到白茫茫的山壁,村民们就在山壁上捕猎北极松鸡,他们走过的地方留下了很多红点,那是雪下的黑莓被踩碎渗出的颜色。村里没有 门铃,人们也不敲门。镇上的客人拜访村民时会直接进去,然后礼貌地跺着脚,一方面是告诉主人他们来了,另一方面是为了跺掉脚上的雪。

村民们身材瘦小,鼻孔向外突出,皮肤被风吹伤,身上总是带着鱼腥味和湿法兰绒的味道。

虽 然格陵兰有自己的法治政府,但它仍属于丹麦的领地。在这里个人电脑就像大多数人家的壁炉一样普遍,但是没有一个房子有水管和自来水,而用来融化冰块的煤油 炉又很容易被大风吹灭。海滩的涨潮线堆满碎裂的冰晶,海边晾晒架上挂着海豹的骨架、蜡黄的鲨鱼片和其他鱼片,偶尔还会有覆满冰层的麝牛头。这里是乡村生活的中心,混沌一片,稀稀拉拉地堆着油桶、锚以及猎人们的小敞舱船,其中一些小敞舱船上装饰着北极狐的尾巴,就像幸运兔的脚一样。

与自然共生

我在午夜时分入睡,清晨6 点就被埃里克森叫醒了。他是我今天的向导,此刻正站在门口,手中举着火把照在我的脸上。他看起来很兴奋——肯定有什么事情发生了。跟着他走出房间才发现,原来参加Igasa 美食节的美食家们已经陆续抵达了。

始于2012 年的Igasa 美食节是当地一年一度的美食盛会,一个把格陵兰特产发扬光大的节日,参加者多为当地居民,几乎看不到游客的身影。参与盛会的有来自格陵兰岛著名餐厅的厨师,也有来自Inuili 烹饪学院的年轻学生。

有人漫不经心地弹奏着电吉他,来宾们很自然地跳起了格陵兰岛的波卡舞,那是几百年前欧洲的捕鲸猎人们交给因纽特人的。我也带着凌乱的舞步加入了他们,还品尝了用比目鱼和本地羊肉制成的精致佳肴,用鲸鱼肉和海豹肉制成的传统肉干。

40 多岁的当地居民因农卡克的面颊有些发红,作为一名兼职猎手,烹饪之余他喜欢击鼓而歌,最喜欢聊关于狩猎和炊具的话题。此刻,他正把麝牛肉放在一片石头上烧 烤,调味料是产自当地的黑色浆果加当归制成的美味腌汁——当归是夏天在这里疯长的一种用途广泛的植物。“投我一票,拜托啦。”他信手摘下一片薄薄的绿色叶 片,举着叶片说,“我们喜欢通过这玩意儿获取维生素C,这是辣根菜,它的根部散发出一种辛辣的气味。”他说得没错,随后又摘下一片野生酸模,不出他所料, 品尝起来的确有一种刺激的柠檬酸味。短短的15分钟,因农卡克已经咀嚼了几十种各式各样的花瓣、叶子和嫩枝,他的奇怪举动让我惊讶不已,哪来的怪人,草也 能吃得这么津津有味?“格陵兰的很多植物都是可食用的,岛上的美食大有嚼头。”他一边说,一边慢条斯理地收集辣根菜和酸模,以及一些稀奇古怪的植物,这些 植物被他称之为海芫荽、海滩芥菜和风铃草。所有这些花花草草最终都将成为今天晚餐的一部分,与之配伍的是麝牛肉、冻驯鹿肉、海豹脂肪点心和伊卢利萨特 Immiaq 微酿啤酒厂带着滑腻泡沫的黑啤酒。

丹 麦考古学家奥莱·古尔达格(Ole Guldager)从纳沙斯雅克镇(Narsarsuaq)姗姗来迟,除了在当地的博物馆当经理,他还是个养蜂人。作为格陵兰唯一一位养蜂人,奥莱的大部 分时间都住在岛上,最大的心愿是向世人证明,制作出全世界最有机、最健康的蜂蜜不是白日梦。他的蜜蜂快活地飞来飞去,仿佛对生活在这个世界最偏远角落感到 心满意足。格陵兰的蜜蜂以野花和野生植物为蜜源,因此不必跟污染物和化学品打交道,它们在夏天享受强烈的阳光,冬天则能养精蓄锐。如果你想品尝这种令人惊 叹的蜂蜜,必须亲自来到格陵兰,或者向奥莱提出请求,也许用不了多久,一罐北极的液体黄金就会寄到你家里。唯一的风险是,品尝过后,你可能会想到格陵兰走 上一遭。

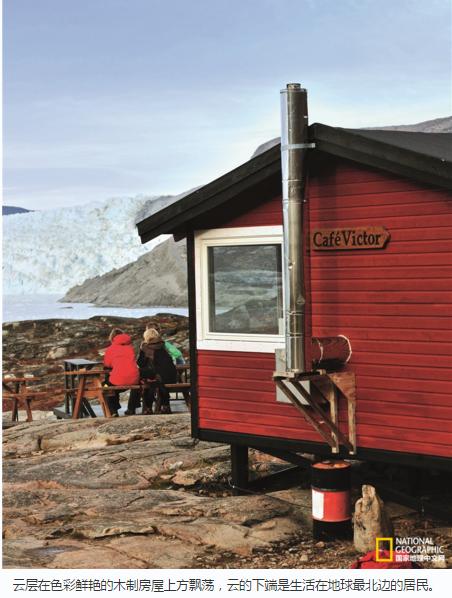

美 美地享用了一顿大餐后,我登上了去艾奇普赛米亚(EqiSermia)冰川的游船,从纳赫沙克出发船程约为3 个小时,沿途我看到了很多鲸鱼。抵达艾奇普赛米亚冰川后,游船一直和高250 米、每天移动9 米的冰川前沿保持着至少1000 米的安全距离。“它或许不是格陵兰最高或者最雄伟的冰川,”向导汤姆说,“但它是最有趣、最可爱、最活跃的一个。”事实上,艾奇普赛米亚是一条小巧的冰 川,宽度只有5000 米,也是世界上唯一一座能与之共眠的冰川,因此我叫它“精品冰川”。

弃 舟登岸后,我直奔艾奇冰川营地(Glacier Camp Eqi)。营地于2001 年开业,紧靠法国极地探险家保罗·埃米尔·维克多(Paul Emile Victor)的小屋。这里先是建起了维克多咖啡馆(Café Victor),提供简朴的小木屋,几年前又建起了4 座豪华的木屋,有大大的窗户,可以望向轰隆作响的冰川,还有私人浴室和用太阳能加热的洗澡水,大部分游客会在徒步格陵兰冰盖边缘前聚集在咖啡馆里。咖啡馆 有一位来自丹麦的神秘厨师,平日寡言少语,很少露面。消息灵通人士告诉我,这位神秘的厨师曾在Noma 餐厅工作过多年,今晚他为大家准备的开胃菜是热腾腾的红甜菜汤,是把烟熏肉放在高汤中熬煮而成的,比俄式的更美味;桌上的坛子里装满了腌制的洋葱、胡萝卜 等蔬菜,搭配外皮酥脆内里温软的自制黑面包最好不过。我也很爱吃用比目鱼制成的酸橘汁腌鱼,跟它搭配的是一种类似甜菜的蔬菜,有点像胡萝卜干。

神秘厨师烹制的食物别出心裁,对这个一时蓝天白云,一时寒风凛冽的地方而言,足够丰盛、也足够重口味。当我坐在桌旁,面泛红光地享用这些美味时,屋外的艾奇普赛米亚冰川仍在咆哮。

北极的私房菜

我朝着格陵兰岛南部进发, 风景如画的纳赫沙克(Narsaq)是典型的格陵兰小镇,1600 名居民大多以渔业和旅游业为生。漂亮的房舍上由亮红与蓝色点缀的尖尖的屋顶格外靓丽。没多久,我就在镇子上吃到了最棒的一顿老派格陵兰式的晚餐。

苏菲·基尔森(Sofie Kielsen)住在一座绿色的木屋里,地板上铺着用北极熊和麝牛皮制成的大块地毯,屋外铁架上晾晒的鲸脂散发出奇怪的气味。76 岁的苏菲在这里生活了 一辈子,“我终此一生都在做这些事。当我想到这些,建立家园的辛苦就烟消云散了。”她的手脚相当麻利,像专业厨师一样在厨房里忙来忙去,今天的晚餐是自制 烟熏鱼和土豆浓汤。从苏菲家后院的菜园可以眺望卡科尔托克海湾,她一边摘土豆一边自言自语:“地里的土豆长到会腐烂的状态时,周围就会发芽生出一串更小的 土豆来,这些小土豆尝起来难以置信的绵软,而且还有榛子的芳香。我得去说服邻居们不要像往常那样将土豆拔起,而是让它们留在地里。”夕阳的余晖照亮了厨房 的案桌,苏菲手中的食材正变着魔法。格陵兰的土地每年总会有几个月吝于产出新鲜食材,但苏菲仍然为我准备了精心卤制和熏制的植物佳肴,而且还将时令土豆和 胡萝卜的潜力发挥到了极致。

苏菲不是这里唯一拥有私人菜园的居民。罗莎·霍根(RosaHoegh)40 年前爱上园艺,退休后把自己的花园拓展成了一片郁郁葱葱的绿色地带,从草莓到胡萝卜,一切都茁壮成长。85岁的保罗·比耶格(Poul Bjerge),曾经当过Upernaviarsuk 实验农场的经理,退休后的园艺劳动让他保持了健康与活力。

风一旦停下来,浪头也随着 平静下来,但天气却依然寒冷。我走到屋外,冰冷空气把我所有的感官都调动起来。镇子上随处可以见独角鲸的痕迹,人们把独角鲸的内牙串起来挂在前廊,就像晾 衣绳上的衣夹一样。厚牙则被安放在小建筑的墙上,如市政厅、学校、图书馆和教堂,是一种骄傲的象征,就像海豹皮跪垫一样,房子前窗处斜过一颗巨大的长牙似 乎也是一种时尚。即使在今天,村里的商店已经有iPod 产品售卖,独角鲸仍然是这里重要的食物来源。独角鲸的肉被用来填满冰箱,在黑暗将村子整个笼罩之前这是最后一个营养源。

这 个由几万名居民聚集起的地处偏远的群体,生活被剥离到只剩最基本的元素:生存和分享,大家相互依存,默契胜似言语。苏菲的邻居邀请我去喝上一杯黑咖啡,再 来点因纽特人的美食Mattak,它是鲸鱼的外皮和脂肪层,看起来像折叠起来的毛绒绒的白色毛巾,人们拿来生吃。我问村民Mattak 吃起来是什么味道时,他们用同情的目光看着我说:“Mattak 就是Mattak 的味道,我们可不觉得它有什么榛子的味道。”然后便随手拿起一块蘸了蘸酱油,大口地吃了起来。那一瞬间,我仿佛回归到非常简单但又意义深远的与食物的交互 方式中。