绚烂霓虹下交错的机械义肢、终端里的冰冷AI语句、芯片与代码组成了一个诡谲世界。

这里是乌托邦在镜前的反面,文明与野蛮、真实与虚拟、复古与未来,前后并存取代了泾渭分明,寓意着“控制论”的Cybernetics遇到象征“朋克”的Punk,“自由”也被“禁锢”,宛如一场盛大的黑色幽默。

这里是Cyberpunk,欢迎来到未来,至高的科技水平控制了社会结构的崩坏,贯彻朋克式对抗的反叛者们,苟延残喘地实现着自我确认。

这项从上世纪80年代孕育而生的文化命题,早早脱离出小众文化的范畴,随着《银翼杀手2049》、《头号玩家》、《爱,死亡和机器人》侵占流媒体及院线荧幕,“赛博朋克”被推向了史无前例的浪尖。

气势恢宏的咏叹调迎来一个短暂的休止符,理念饱和也意味着高潮迭起——2018年,知名游戏公司CD PROJEKT RED发布了《赛博朋克2077》实机演示的预告,几乎展现了将游戏的操作与内核提升到下一个高度的水准:开放世界,黑客信息战,大量机械义肢主导暴力,交互感中补全未来感的细节生活,让它成为了大多数人对于2077年的预测模板。

然而理想的丰满总对应现实的骨感,两年后,2020年正式上线的《赛博朋克2077》无可厚非遭到最严苛的审视,玩法阉割、恶性Bug、系统崩溃导致赛博难民们纷纷离去,CD PROJEKT RED花费了又一个两年来亡羊补牢,最终,游戏本身无疑达到了及格线以上,却仍洗脱不了期望值反差的恶性循环。

CD PROJEKT RED在游戏优化之外,打造了另一座夜之城,9月中旬,联合Netflix与动画工作室Studio Trigger推出了动画剧集《赛博朋克:边缘行者》,将游戏设定沿用成了更为流畅的视觉效果,某种意义上让赛博文化起死回生。

豆瓣评分9.3、烂番茄指数达到惊人的100%、IMDB上也豪取8.7的高分,IGN、GameSpot等一系列游戏媒体也给出了9/10,毫不吝啬称其为“夜之城最好的版本”。

《边缘行者》讲述了一个梗概简单的故事,却收割了惊人的反响:播出一周后,《赛博朋克2077》的游戏在线人数久违突破了8万,成为了Steam平台在线玩家数前十榜单里唯一一款单机游戏;此后峰值突破过13万人,游戏销量也在9月28日突破了2000万份。

《边缘行者》如何拯救了《2077》?或者说,《边缘行者》如何构造了一个关于赛博朋克的好故事?

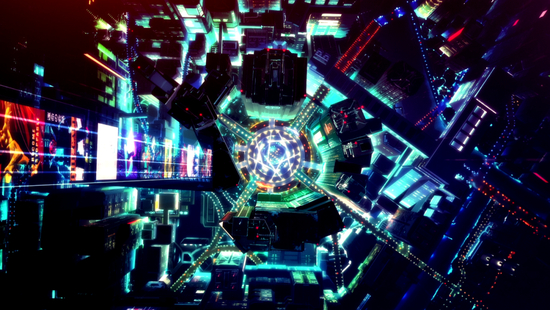

赛博朋克脱离不了违和感与和谐性并存的画面效果,长久以来,这个词条就以隐喻铁幕统治的黑、绝对理性的白、装饰出冷暖对比的蓝、青、紫为代表的霓虹色先声夺人,这一点在《边缘行者》中随处可见,仅以最基础的空镜与人物设定而言,足以将观众一把拽入夜之城中。

负责动画制作的扳机社,为了这部10集体量的作品搬出了堪称日本动画国家队的阵容,社长大冢雅彦与副社长宇佐义大在考量了CDPR的脚本后,保留了角色与背景大纲,重新制作了一份大众普及度更高的剧本;今石洋之担任导演,山冈晃与米山舞分别操刀音乐与分镜插画,使得这部作品即使抛开主题不谈,都具备相当高的水准。

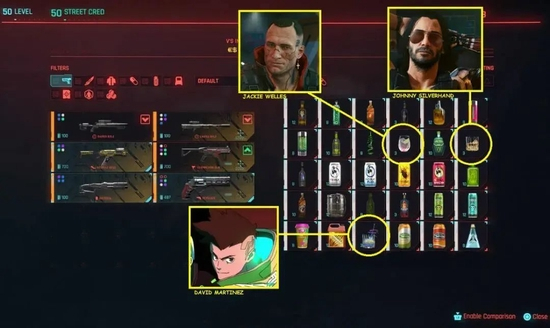

当然,《边缘行者》能引发赛博客们的群体狂欢,少不了对原作游戏《2077》的巧妙致敬,动画里的多数场景力求1:1还原《2077》,在细枝末叶处穿插着完美融入的初始设定:赛博精神病、超梦、黑客界面与路边的NPC,都让游戏玩家有着重温旧梦的快感。

而对于并未上手过《2077》、纯粹对于赛博朋克文化感兴趣的新人观众,《边缘行者》一样具备其可圈可点的优势,独树一帜的画风、高饱和度的色块堆积营造出强烈的冲击感,贫民窟的对面就是高楼林立,绚烂霓虹隔着几条街道就是衰败景象,矛盾感成为了文化输出的载体。

如果说表象结构只是一款不错的游戏动画化,那么《边缘行者》的内核故事就为它谋得了“最好版本夜之城”的殊荣,一个来自底层的普通男孩,大卫·马丁内斯,单亲家庭长大的优等生,有着进入龙头企业完成阶级更迭的伟大梦想,接连遭遇母亲身亡、巨额债务、饱受欺凌后,选择用义体武装自己,杀人越货,街头传奇。

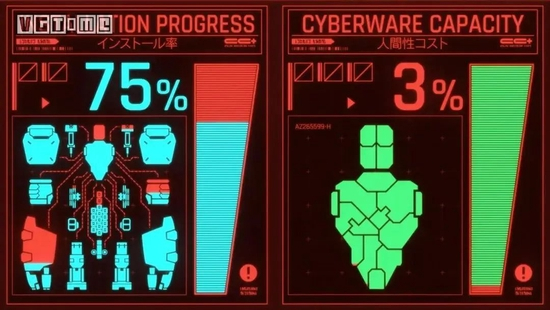

非常庸俗老套的起承转折,但偏偏在赛博朋克这一元素的加持下迸发了别样的魅力,根本原因在于这个故事脉络中“义体”的出现,在《2077》中,主角V身带光环,即使全身被替换为传奇级别的义体后,依旧保持理智与清醒,注定是闪耀夜之城的存在。

而《边缘行者》的主角大卫,遭受的才是夜之城里随处可见的平凡生活:在体内植入过量的人造器官,注定会压缩人性、丧失自我意识、成为暴力的代名词,忍受疼痛、幻觉与难以避免的身体损耗是家常便饭,最要命的是这个过程并不可逆,只有越陷越深,最终野马脱缰,成为别人口中的“赛博精神病”。

当你代入了大卫而非V,你能更轻易感受到苦难对你造成的创伤,以及这背后的价值,你能隔着画面领略到与副作用对抗的挣扎,在城市边缘苦苦寻找生存价值的苟延残喘,在无尽的压迫与剥夺后,最终在荒坂塔点燃世界,成为传奇。

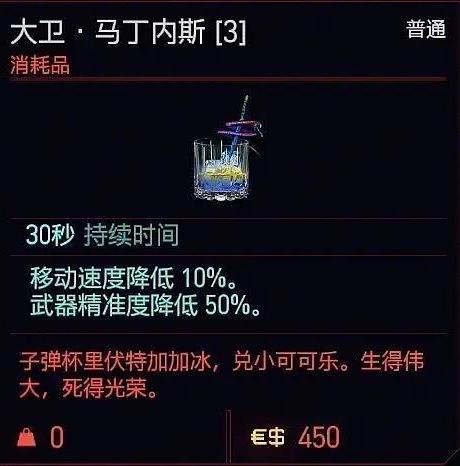

夜之城的传奇都躺在坟墓里,或者在来生酒吧的酒单上,这款名为大卫·马丁内斯的酒,子弹杯里伏特加加冰兑可乐,生得伟大,死得光荣。

《边缘行者》聚焦的是没有光环的边缘人,他们无法反悔,如果说义体改造是一件错事,他们也只能一错再错,他们疯狂但是热烈,被科技裹挟但仰望星空,命运玩弄他们,给予他们充分的无力与绝望感,如山般的亚当重锤、自以为先进实则落伍的底牌义体,就连朋克式的反抗本身,不过也是一场作秀。

他们死去,他们并未苟活。

更多的,《边缘行者》讨论的更是永恒的赛博朋克议题,当义体替换掉身体组织,肉身被全部置换,如同忒修斯之船被换掉了所有木板,船是否还是原来的船?人是否还是原来的人呢?

《边缘行者》给出的是积极的肯定答案,只要人性未曾被磨灭,纵使皮肤、器官、骨骼都成为科技产物,你也依旧是你本身。

再上升到精神层面,当意识、生命与虚无主义的消解摆上台面,如果人类在赛博朋克的宏观环境里,肉体、感官甚至于思维都可以凭空创造,那么人类的存在是否依旧具有价值?人类又该如何被定义?

在前辈作品中,救世主Neo面对缸中之脑,毅然选择拯救所谓的虚假世界;《银翼杀手》中Rachel得知自己并非人类,选择追求存在本身而非追求存在意义。“选择”、“反抗”,才是赛博世界里永远有效的通行口令。

这群注定只能反抗的边缘行者们,在模糊又清晰的未来上切开了一个不一样的侧面;而这部拯救了原作游戏的动画,或许也打开了“赛博朋克”主题的另一条路。

就如同Edge Runner们注定死去,成为传奇,成为酒单上的一杯酒,他们所做所想,或口口相传,或在接口与元件里化作一串代码,最重要的是传递下去,永远朋克。

Don’t make a name for yourself as a cyberpunk by how you live。

Make a name by how you die。

(图片来源于网络)