导语:在巴黎,秀场外的人潮涌动最重要的作用就是提醒人们——时尚在法国是一项全国性的重大活动。每一位设计师都是时尚和艺术的宠儿,在线条和色彩间描绘着一个个时尚的神话。有人说“只要是对法国时装有代表性的贡献和涵义深远的影响的设计师,都应该被载入法国时装的史册。”以下这三十位近现代设计师以及品牌创办人不仅仅是因为他们有些是名正言顺的法国设计师才入列,更因为他们曾经或正在与这个国家产生奇妙的化学反应,并在有意无意中将法国时装这块瑰宝以无限种形式与世界分享。

agnès b。

agnès b。agnès b。

东有Calvin Klein,西有agnès b.。

1941年出生于凡赛尔,毕业于巴黎的国立美术学院,曾在法国版《Elle》任职初级编辑,原名为Agnès Trouble的agnès b。可算是巴黎时装界的奇葩。当各个品牌在繁华盛世的巴黎盛放上演一场场或奢华或科幻或妖艳或神秘的犹如视觉盛宴的时装发布会时,agnès b。还是33年如一日,用她简洁有力,纯粹优雅的设计为穿着者对自己建立更多的自信。agnès b。不以自我为中心,她乐意应客人的特别要求重做一件往季的作品,因为她认为人比衣服重要,所以站在窗边观察街上的人来人往便会得到设计灵感——一个她认为很法国的设计方法。

你不单可以在那款有149种颜色的经典snap cardigan或任何agnès b。设计的衣服或配饰上看到这个手写体logo,在服装以外的各个艺术领域你都可能看到agnès b。的踪迹:运动品牌Le coq sportif,美容产品,Seiko手表,CD;她拥有118家遍布全球的服装店,一间为青年艺术家提供宣扬自我价值的场地和机会的画廊,一家名为Love Streams的电影制作公司,三间位于香港商业旺区的花艺店;她还同时兼职摄影师,收藏家,出版人,透过向电影摄制组出借衣服间接参与电影的服装设计。她对艺术涉猎的无孔不入但唯独在广告方面留有空白:agnès b。从不为自己打广告,何必呢?有了以上这些全方位的品牌渗透,再打广告岂不是显得多余又费力?

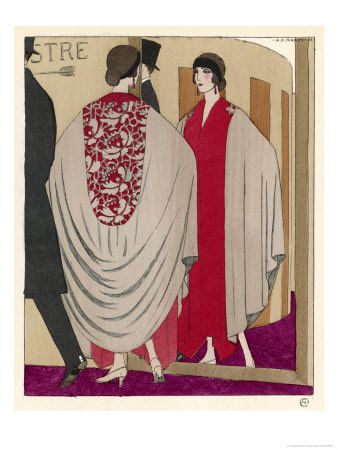

André Courrèges作品

André Courrèges作品André Courrèges

当André Courrèges出现在法国定制服装史的同时,他也为带来了一个前所未见的革命性创意:Space Age太空装。这个由白色短靴,PVC短裙和夹克,护目镜还有机车头盔打造的Space Age太空装造型在1964年推出时,迅速在整个市场蔓延。让人哭笑不得的是,这也让André Courrèges成为了当代,也即是二十世纪六七十年代最多人抄袭的设计师。

虽然Mary Quant和André Courrèges都宣称自己发明了迷你裙,而事实也偏向Mary Quant(她在1958年推出迷你裙),但André Courrèges仍被称为The Lord of Mini Skirt,直到在时尚杂志中也难找到他名字的今天,André Courrèges在法国的时装界还拥有近乎神话般的崇高地位。

Anne Valérie Hash

Anne Valérie HashAnne Valérie Hash

或许Anne Valérie Hash在我们眼中是一个陌生的名字,但这个年仅37岁的巴黎女人已经达到有些人穷其一生追求的境界:她是第一个受邀参加巴黎高级定制时装周的新一代设计师,而她在30岁就做到了这点。

Haute couture(高级定制服装,又称高级服装)并不是一个浅显易懂的大众游戏,举办一次高级时装发布会的亏损可高达上千万欧元——Yves Saint Laurent 01年春夏的高级定制发布会就录得1000万欧元的亏损——虽然伴随而来的宣传效果可以刺激品牌其他产品的销售,但如果没有庞大的财政支持,拥有自己的高级时装系列也只能是许多人遥望不可及的幻想。前后辗转在Nina Ricci,Chloé,Christian Lacroix以及Chanel的实习经验逐步建构起Anne Valérie Hash踏入高级时装的阶梯。夹杂在男性占主导地位的寥寥几位老牌高级时装玩家中,无独有偶地,Anne Valérie Hash以运用男装剪裁在女装上著称,着重于剪裁与线条的特色让这位后起之秀获得modern couturièr现代女裁缝的褒称。在她的设计中,你会发现,haute couture可以是Maison Martin Margiela式的偏概念性而非Valentino推崇的经典优雅。

Azzedine Alaïa

Azzedine AlaïaAzzedine Alaïa

除了整形医师之外,恐怕就数Azzedine Alaïa最熟悉女人的线条了。

靠着母亲的法国朋友带给他的《Vogue》复印本自学和谎报年龄进入突尼斯的圣艾蒂安美术学院专攻雕刻,Azzedine Alaïa对人的身体每一寸线条都了解到近乎痴迷。他利用自己这一优点,开始铺设自己的道路。搬到巴黎后在Christian Dior处实习被分配到缝领牌的工作,但只五天就被炒了鱿鱼;之后一边给人当管家一边帮熟人做做衣服。70年代,他积累到足够的经验和资本之后发表了自己的处女秀,尽管反响冷淡,这只是他的时机未到。根据海森堡不定性原理,你研究什么也改变了什么,Azzedine Alaïa根据对女性线条的了解而创造的“第二层肌肤”美学终于碰上适合它生长的土壤:80年代开始统治世界的骨感美。即使Azzedine Alaïa不按理出牌地按时举办发布会,编辑们仍然乐意为了这张突然收到的邀请函放下手头的事情飞往Azzedine Alaïa在巴黎开的酒店,那里同时也是Azzedine Alaïa的工作总部。

Céline Vipiana

Céline VipianaCéline Vipiana

巴黎,是酝酿传奇的温床。就如同从制造童鞋到晋级世界顶级服装品牌流芳百世,是完全出乎Vipiana夫妻意料之外的奇迹。

在二战结束后不久的1945年,Céline Vipiana与丈夫Richard Vpiana在巴黎开了一间简陋的小店,出售自己制造的高级童鞋——这已经是当时大部分人负担得起的奢侈品。因为他们售卖的童装鞋精美耐穿,伴随着不断积累的口碑,销售额也跟着水涨船高,不久Vpiana夫妇开始扩张他们的商业版图,从第一家分店到第一个品牌logo,两夫妻把主意打到成人身上,男女装,鞋子,首饰,还有兵家必争之地的手袋,无一遗漏。

到1998年,美国设计师Michael Kors的上任把Céline推到了前所未有的高度,无论是商业还是艺术层面,Michael Kors最拿手的Hollywood Glamour风格遇上Céline人工缝制所有产品的终极宗旨就像磷碰到水一样反应强烈。但04年Michael Kors与Céline的合约到了尽头,毫不留恋地为自己的同名品牌离开之后,虽然有Burberry和Jil Sander的前任设计师Roberto Menichetti以及Ivana Omazic接手,但Céline的女装慢慢沉寂了下来,似乎变成了只有宣传作用的配角。直到今年10月,为家庭放弃事业的Phoebe Philo决定重出江湖,相信她能为Céline带来另一个值得期待的高峰。

Christian Dior

Christian DiorChristian Dior

“母亲告诉我当我还是小孩子的时候,有一次被爷爷问到我长大的志愿是做什么,我说‘Christian Dior’,”Christian Lacroix回忆道,“那时他在法国就像公共机构一样家喻户晓。”

尽管父母的希望是他能成为一位外交官,但相比政治,Christian Dior(1905-1957)对艺术的热情要高涨很多。他很有素描的天分,把画好的草图拿到街上以10分钱左右的价格售卖,再加上殷实的家境让他从巴黎政治学院毕业后能自由选择出路,靠着父亲的资助,在1928他开了一间小型画廊,在那里可以买到毕加索和Max Jacob的作品。后来家中肥料事业的破产反而将他真正地逼上了他应该走的路。

失去资助的他被迫关闭小画廊,经过跟随Robert Piguet和Pierre Balmain两位服装设计师学习的磨练,又遇上棉布巨头Marcel Boussac这个贵人,天时地利人和,二战的爆发并不能阻止他成为首屈一指的设计师。用优雅细致的丝质夹克和羊毛裙包装,掩盖细腰丰臀的风尘味,原名Corolle(花冠型)后被当时《Harper’s Bazaar》主编Carmel Snow定名为The New Look的设计让Christian Dior一鸣惊人,贵夫人们纷纷趋之若鹜,二战时期,Christian Dior就一直为纳粹和法国军官的家眷服务。擅长设计重塑女子体形轮廓,Christian Dior可以说是时装剪影师,在The New Look之后,A Line、H Line、Y Line、Free Line等新设计连番轰炸巴黎的攻势,即使Christian Dior在1957年与意大利温泉小镇Montecatini猝死于心脏病——有人说是因为卡到鱼骨、一场牌局,也有人说是由一场剧烈的艳遇引发——也有他亲自钦点的Yves Saint Laurent,70年代的Marc Bohan,80年代的Gianfranco Ferré和90年代的John Galliano相继上任让Christian Dior这个牌子像凯旋门屹立在巴黎一样。

Christian Lacroix

Christian LacroixChristian Lacroix

Rococo洛可可风格是十八世纪西方服饰的最大特征之一,但在接下来的19世纪和20世纪,工业化和思想改变让这种装饰主义风格逐渐退出了主流舞台。而在科幻主义风行的今天,唯Christian Lacroix始终保持着这种怀旧奢华的浪漫。

15岁移居巴黎时,Christian Lacroix的梦想不过是当一个博物馆长看管别人的作品,但计划赶不上变化,结果他却成为了一位作品被博物馆收藏的时装设计师,一直徜徉在巴黎顶级时装的云端上。Lacroix是一步登天的招牌示范:先是入主Hermès(1978),然后是Guy Paulin(1980)和Jean Patou(1981),直到1987年,他与设计师的伯乐,LVMH总裁Bernard Arnault的相遇催生了自1965年以来第一个高级定制服装品牌和他自己的女装成衣系列,把失传已久的洛可可风格重新带入时装的领域。大量的蝴蝶结,束腹,皱褶和羽毛装饰,毫不手软地使用桃红,鹅黄,钴蓝,亮红,Christian Lacroix的设计无时无刻不散发着浓郁的戏剧气味,顺理成章地,他的设计被运用到戏剧,歌剧和芭蕾舞等舞台表演中。02到06年间跟以佛罗伦萨print为独特标志的意大利品牌Emilio Pucci之间的合作也证明了除了古典与花式,流行和几何也难不倒Lacroix。

Christophe Lemaire

Christophe LemaireChristophe Lemaire

法国有两个叫Christophe Lemaire的名人,一个是满世界跑的职业赛马骑士,还有一个是法国美国两边跑的时装设计师。

其实Christophe Lemaire成为Lacoste的设计主脑跟女人爱美一样,天经地义。“我的灵感都不是一时的心血来潮,我习惯慢慢来,那我才能把自己和太时髦的事物分离开。”设计师有很多种,他属于第二务实的那种,于是在2001年,他便成为法国运动品老字号Lacoste打入高端时装市场,帮助其在时装版图上重新定位的司南。而曾受Yves Saint Laurent,Thierry Mugler和Jean Patou熏陶,更被Christian Lacroix钦点为他自己的女装成衣系列掌舵人的他,居然没有被耳濡目染成法国另一haute couture狂热分子,并说出“作为一个设计师,我志在美感与实用之间那段平衡,不与时代脱离也不曲高和寡。”这样的话,可算是法国设计师中的一枚奇葩。

Coco Chanel

Coco ChanelCoco Chanel

假如去掉姓氏,在街上随机访问100个人,99个都会不知道Gabrielle Bonheur Chanel(1883-1971)是谁,剩余的那1个极可能是瞎蒙对的。年幼丧母再遇着个不负责任的父亲,Chanel基本上是在孤儿院长大的,这就解释了为什么她是一个固执的反同性恋女权主义者。Chanel跟《Breakfast at Tiffany's》里的Holly Golightly有几分相像,同样有灵动的眼睛,任性的嘴巴,俏皮、孤芳自赏、自由自在的性格,戴假珍珠项链,和对上流社会莫名的憧憬,只是后者穿的是Givenchy,而Chanel嗜爱宽松舒适的衬衫配过膝裙。

讽刺的是无论你多独立,在当时要快速融入上层社会还是要借男人上位。在百老汇打滚过,并改了个艺名的Coco Chanel利用自身优势,在英国贵族Etienne Balsan帮助下开了她第一家帽店(Chanel质疑“戴着大帽子还能活动吗?”),青年实业家Arthur Capel资助她第一家服装店的建立,还有英国首富the Duke of Westminster和沙皇之子Dmitry Pavlovich Romanov,这些赫赫有名的上流人士不单用金钱帮Chanel建立她的时装帝国,还在思想上刺激出Chanel的创作灵感。所以可以这么说,Coco Chanel的作品记录着她本人亲身经历的物是人非。

即使手段有待商榷,Chanel始终坚持女性的身体必须得到解放和时装平民化,她认为“不能在街上普及的服装不能称为时装”,在各种凹凸有致的轮廓线条,绚烂奢华的布料和劲头强健的迷你裙横行的时代,她高唱反调,开发女装运动服,舒适的衬衫和及膝裙,使用黑蓝白等内敛的颜色,并以短发示人,被讥讽为Poor Chic高贵的穷相。

Coco Chanel的浪漫韵事在当时俨然社会话题,但她始终没有步入婚姻,因为她“找不到可与‘Coco Chanel’媲美的名字”。

Elsa Schiaparelli

Elsa SchiaparelliElsa Schiaparelli

对于略懂时尚的人来说,听到Elsa Schiaparelli这个名字就像听到第四五六语言一样,满头问号;然而对熟悉法国服装史的专家们来说,听到这名字就如雷贯耳。

Elsa Schiaparelli来自意大利的一个书香世家,父亲是罗马大学的院长,曾祖父发现了火星运河。在罗马大学修读哲学期间,她出版了一本情色诗集,可想而知这让她保守的家族何等震怒,他们把她送到一所修道院好让她自我反省,却因为遭到绝食抗议而不得不作罢。在1920年代中期,辗转到了巴黎后,在Paul Poiret的鼓励下,Elsa Schiaparelli正式开展她的时装事业。与其说她是一个时装设计师,不如说她是一个艺术革命先驱。在当时战乱的环境下,大部分的设计师都为明哲保身选择保守讨好的设计,但Elsa Schiaparelli把达达主义和超现实主义融入她的设计,例如把大龙虾印在优雅的礼服上。还记得王菲在04年演唱会上的羽毛高跟鞋头饰造型吗?Elsa Schiaparelli在1938年就设计出这个点子,她的超现实主义足足超前了大半个世纪。可是她作为时装设计师的寿命并不长。巴黎沦陷后她逃到了纽约,战事结束后回到巴黎她发现,巴黎被Christian Dior的The New Look全面攻陷,已无她实验性设计的立足之地,在1954年她不得不关闭自己的时装店,而在同一年,她的天敌,已经隐退了的Coco Chanel又东山再起。

尽管她的出现迅如流星,但Coco Chanel曾亲口承认,Elsa Schiaparelli是她最大的劲敌,证明她的失败只是生不逢时的无奈。

Hubert de Givenchy

Hubert de GivenchyHubert de Givenchy

也许是名字长似一列火车的侯爵之子Count Hubert James Marcel Taffin de Givenchy,也既是后来的时装设计师Hubert de Givenchy与“终极女性”Audrey Hepburn的合作太成功,简直完美示范了为名人赞助服装的效果,让不少服装品牌争相仿效。

Little Black Dress小黑裙不是Coco Chanel的专利,还有一个人做得比她更好,那就是Hubert de Givenchy。Givenchy的设计加上Hepburn的气质所发出的光芒太抢眼,以至于很多人都忽略了Hubert de Givenchy自身作为一位设计师的成就。曾与尚未成名的Pierre Balmain和Christian Dior共事,从当时以实验性设计闻名的Elsa Schiaparelli工作室离职之后,Givenchy成立了自己的工作室,风格以与当时风头正劲的Christian Dior的尊贵保守做派相反的原创性著称,由于资金欠奉他的第一套设计就全面使用廉价的布料。作为巴黎时装第一批改革者,Hubert de Givenchy发展的条件有限,直到遇上Audrey Hepburn。提到他就不可能忽略他为Audrey Hepburn设计的日常和拍摄衣着,在Hepburn大部分电影中,基本都能看到Hubert de Givenchy的存在。

Hubert de Givenchy在巴黎时装业奋战了50年,直到1995年才退休。经过连串的人事变更,从“神经质”的John Galliano和Alexander McQueen,到通俗的Julian MacDonald,指挥棒最后交给崇拜宗教神秘的Riccardo Tisci手中,但无论怎么调,这个法国品牌都是英国设计学院教出来的高材生中打转。

Jean Patou

Jean PatouJean Patou

Jean Patou这个名字最经常出现在设计师的简历里面,他的工作室可以说是另一种类型的大牌设计师培训班,像Christian Lacroix,Jean Paul Gaultier和Karl Lagerfeld都曾在他那里取过经。而Jean Patou是众多法国战时设计师中首个提倡及强调时装实用性和舒适性的重要,他也是普及cardigan(开襟毛衣)的第一人。

他对实用性的高要求和女装运动服的推广,致使他发明了很多美感与舒适兼备的款式,例如针织泳装,无袖网球裙;再者,他在1928年推出了一瓶名叫Huile de Caldee的产品,那是世界第一瓶防晒油。在1930年代初期世界经济大萧条时期,Jean Patou邀请调香师Henri Alméras为买不起昂贵服装的客人调制出一款以玫瑰和茉莉为原材料的香水,时至今日,那瓶Joy仍然高居最畅销香水的第二位,而第一位则是永恒的Chanel No.5。

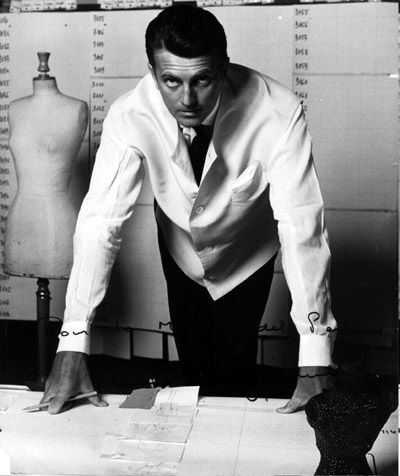

Jean Paul Gaultier

Jean Paul GaultierJean Paul Gaultier

“我没想过要出名。”

“与别人合作我挺享受的……其实你说的‘合作’是什么意思?”

“我最爱的是我那些受欢迎的设计,因为它们我也沾光变得人见人爱了。”

别怀疑,这些童言无忌的话都是出自一个现年56岁,巴黎最有名男人之一的Jean Paul Gaultier口中。尽管如此他跟很多设计是一样自称很害羞,但他似乎很享受这种被众人簇拥的感觉。小时候不合群的他无视老师的惩罚继续在班上传播他画的素描只为了吸引同学的注意力和羡慕。长大了之后他进入Pierre Cardin和Jean Patou的门下接受训练,1976年开始他的女装成衣设计,1997年步入法国高级时装的殿堂,2004年受聘成为法国国宝级品牌Hermès女装成衣系列的总设计师。一路下来,他走得甚是顺畅可算是平步青云,但他依然保持童心——他的座右铭之一“失去了乐趣时装什么都不是。”——会吹着哨子活力过盛地跑出来谢幕,或不伤大雅地调侃他的同行。

然而看似玩世不恭的他却有个掷地有声的名堂,the savior of haute couture高级时装救世主。标志性的人体纹身衣和束腹马甲让他注定是做haute couture的料,而在成衣方面,他的设计则巴黎只此一家的经典:黑色曳地trench coat和密实却惹火的le smoking装。

Gianfranco Ferré,Yves Saint Laurent的相继离世让人忍不住要担心满头白发的Karl Lagerfeld突然有一天过劳死之后谁还能对得起“大师”一词呢?我想,真正享受时装设计的Jean Paul Gaultier和Miuccia Prada当之无愧。但再想远一点,在Gaultier之后,又有谁能继承他的衣钵?

Jeanne Lanvin

Jeanne LanvinJeanne Lanvin

生于巴黎的Jeanne Lanvin(1867-1946)是家中11个小孩的老大,有过两次婚姻,是一个女儿的母亲,更是二十世纪二三十年代最有影响力设计师其中之一。最初,开了一间帽店的Jeanne Lanvin只是单纯地为女儿做衣服,女儿穿着她设计的衣服上街反而吸引了巴黎有钱人家的目光,无心插柳柳成荫,贵妇们开始要求Jeanne Lanvin也为自己的女儿设计衣服,进而把自己也加到了顾客名单当中。Jeanne Lanvin擅长Art Deco装饰艺术,喜欢用错综复杂的缝接,艺术刺绣和珠片修饰她的设计。另外,室内设计和香水也属于当时Lanvin的事业版图。但随着Jeanne Lanvin的逝世,Lanvin也渐渐沉寂下来……

直到2001年,台湾民生报发行人王效兰女士旗下的Harmonie S.A。投资集团买下这个法国品牌,并大胆起用被Yves Saint Lauren弃用的摩洛哥设计师Alber Elbaz。喜欢打bow tie,身材圆润有福气,长得很有喜感,力求完美的他也成功向世人,以及Yves Saint Laurent证明他的能力——Tom Ford走了,而他手中的Lanvin,无论女装男装配饰还是室内设计,都比Jeanne Lanvin时期更兴盛。

Karl Lagerfeld

Karl LagerfeldKarl Lagerfeld

“我们来到人世,然后离开。人们崇拜你,之后也忘了你。”

把Karl Lagerfeld归类到巴黎设计师真有点委屈了他。凯撒大帝统治的不过是古罗马,世界四大时装周Lagerfeld就征服了一半;设计只是他主业的其中一项,与它同等重要的还有摄影和阅读,他在写作音乐出版方面都各有代表作,他甚至拥有一间私人图书馆。在性格随性的母亲的影响下,年幼被预言长成神父的Karl Lagerfeld谈话直率幽默,把一切都看得风轻云淡,当然工作除外,他那挂满整层房子衣架的衣服“只有一天生命,我只穿当季的衣服,这是我的工作”。这种级别的艺术家经过岁月锤炼往往已经修炼成一个有着跟他的作品一样吸引人的独特人格魅力的“人精”。他在他的自传式纪录片中谈到许多让人先是瞪眼,接着微笑的想法。他认为修正液是最伟大的创作工具,质疑婚姻和“拥有”的必要性,赞同并敬佩性工作者……

再谈Lagerfeld的经历就显得非常陈词滥调(不清楚?Just Google it!)。现在的Karl Lagerfeld基本就是Chanel的代名词,一个工作狂以及一本百科全书。Coco Chanel解放了女人,Karl Lagerfeld解放了Chanel:尽管成效欠佳,他始终不放弃把Chanel年轻化的尝试;tweed纹外套和2.55不再是在Chanel血拼的唯二选择,透过很Lagerfeld化的高宽腰线,超短牛仔装,滑雪橇和设计巧妙的皮革购物袋,Lagerfeld证明了Chanel这个睡得打鼾的美人已经苏醒,只要再需一点时间新设计就会沉淀成经典。

Louis Vuitton

Louis VuittonLouis Vuitton

从驴友到法国皇后御用luggage boy,再到成为皮革制造商,Louis Vuitton本人花了50年;从拥有一家行李箱店到融资合并成大财团,Louis Vuitton公司花了102年——Louis Vuitton无疑是白手兴家和经济全球化的活教材。Louis Vuitton的monogram标志可以说是每个人对奢侈品牌的入门知识,就像学数学要从认识012345开始一样,但讽刺的是,当初这个标志的设计目的在于抑制盗版,可全球带有这标志的商品中,仅有不到2%是如假包换的正品。

1987年是Louis Vuitton集团的决定性的一年,与酒品巨头Moët et Chandon和Hennessy合并成立世界最大的奢侈品牌LVMH集团,营业额一年之间猛增了49%,97年把Marc Jacobs和Christian Jae两名设计师招揽为他们新增的男女装成衣系列,宣布进军时装的战场。同时,LVMH不断收购其他时装品牌,现在旗下的品牌已经包括Christian Dior,Louis Vuitton,Givenchy,Céline,Emilio Pucci,Kenzo,Donna Karan,Fendi等,利滚利的政策让LVMH的总裁Bernard Arnault当之无愧地荣登法国首富。

Madeleine Vionnet

Madeleine VionnetMadeleine Vionnet

“裁缝堆里的建筑师”Madeleine Vionnet(1876-1975)相信“当一个女人露出笑靥时,她的衣服也会跟着微笑”,认为女人应该为自己的自然曲线而自豪,所以她首创了不对称的剪裁法和充满垂坠感飘逸的希腊式礼服,也被称为“斜裁女王”。她看似单调的设计其实要经过冗长的准备工作,先在人偶上完成雏形,再用雪纺或者丝绸以真人尺寸重新做一次,每次她都会预多两码的布料以便做出足够丰满的皱褶。

而她本人却对时装世界很是反感,觉得时装设计中善变难捉摸的一时兴致侵犯了她的个人美学;她努力争取版权法的通过,并对为她工作的工人实行革命性的规定,提供带薪假期、产假,日托和常驻医生等类似现在的保障工人权益的措施。

虽然Madeleine Vionnet已经逝世33年,但她的影响始终没有间断,John Galliano、川久保玲和三宅一生等设计师也备受指引。

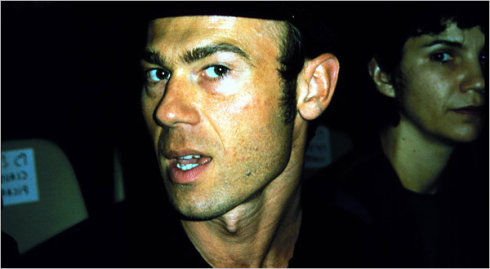

Maison Martin Margiela

Maison Martin MargielaMaison Martin Margiela

很多人都先入为主地把寻找时装奇才的目光放到英国和法国,却忽略了比利时人来势汹汹的崛起:Maison Martin Margiela就是其中最具代表性的一个;又有很多人都不懂Maison Martin Margiela的设计,却明白他极受推崇地位斐然:设计师中的设计师,50年一遇最有影响力的反偶像派设计师。

何谓设计师中的设计师?男设计师大多不是黑白双煞加牛仔裤就是Dior Homme上身,女设计师兼职自己的活招牌,也没见太多人穿Maison Martin Margiela。让我这样解释吧:Maison Martin Margiela的设计超越“时装”的概念和范畴,无关美丑,以他独有的乖僻但精准的概念,诠释打破传统美感崇拜的解构主义;对创作过程的沉迷和揭露,即使出来的效果在别人看来是半成品;在他眼中,衣服就是衣服,是用来穿的而不应该是炫耀招摇的工具,所以他设计的衣服衣领部位都没有牌子,只有一个数字。

虽然他是个反偶像派,低调的性格和高调的设计反而把他推到浪尖,20年来一直冲在最前头。从没有在镜头前露面,从不接受面对面的访问,只用传真机回答问题,使用的主语都是“我们”。虽然偶然有杂志报纸宣称拍到他的照片,但可信与否自己衡量,让人不得不怀疑Maison Martin Margiela存在的真实性。

真真假假都无关重要了,传闻Raf Simons要接手,那Maison Martin Margiela最后还只会是一个代名词和传奇。他的拒不露面到底是真的性格使然还是以退为进的宣传策略(尽管它确实work)?如果97年《New York Times》拍到的真是他本人,再如果照片上那个不用减肥就已经有型有格的男人性格再open点,估计Margiela会比Marc Jacobs还能折腾。

Nicolas Ghesquière

Nicolas GhesquièreNicolas Ghesquière

Balenciaga被译成巴黎世家纯粹是国人发挥中文博大智慧的音译——它可是地地道道的舶来货。创始人Cristóbal Balenciaga无论出生还是成名都在西班牙,只是巴黎这个即使在战时仍然声色犬马的大都市更适合他作为一个服装设计师发展。转战巴黎后,Cristóbal Balenciaga备受推崇和启发,在上世纪五六十年代接连创作发表了Sack,Semifit和Body Stockings等轰动一时但影响至今的剪裁和款式。渐渐,高级时装业的没落,批量生产的成衣行业高速发展,让习惯为皇室成员服务的Cristóbal Balenciaga无法忍受,于是在1968年,他愤然留下一句话后就关闭了自己的高级时装工作室:“这世界已经没有人值得我为她费心打扮了!”

在Cristóbal Balenciaga自暴自弃之下,Balenciaga大不如前,苟延残喘直到1997年,当时年仅26岁,在大师满天飞的巴黎只能算无名小卒的法国男人Nicolas Ghesquière临危受命接手这个高傲的病号。当然,我们不清楚Nicolas Ghesquière是怀着怎样的心情上任,但他一季接一季让人惊喜的表现即让人体会到他志在重振Balenciaga的决心。但与贵妇的最爱Cristóbal Balenciaga相反,曾跟随法国“魔幻大师”Thierry Mugler学习的Ghesquière设计剑走偏锋,前卫充满锐气但不艰涩,把他八年前的设计拿出来重温依然会觉得这是一场科幻电影。浓重印花盔甲式的套装,鞋袜相连的气垫式高跟鞋,别有用意的细节安排,无论是概念,用料,搭配还是选色都不像是这个时代的产物。尽管你会在他的设计中看到Cristóbal Balenciaga的影子,但那都是Ghesquière对Balenciaga的进化,而不是改革,偏偏他就能把经典和前卫融合得不相冲突也不相抵消。

奖拿了好几个,四方汹涌而来的赞美快把屋顶冲破,但最难得的是,Nicolas Ghesquière对Balenciaga高度忠心,忠诚可是设计师身上不多见的闪光点。尽管Cristóbal Balenciaga对成衣彻底不屑,但Ghesquière却用它让他的心血绝地逢春。但愿Nicolas Ghesquière跟Balenciaga签的是终身约,因为他未来的表现会一季比一季值得期待。

Nina Ricci

Nina RicciNina Ricci

Maria “Nina” Ricci从意大利移居法国之后,13岁开始跟着一个裁缝当学徒,在Raffin过足20年当设计师的干瘾之后,终于在1932年得偿所愿可以以自己的名义设计衣服。公司建立之后,她还是负责自己擅长的工作,财政和商业的任务则交给儿子Robert Ricci。在战争结束后的1945年,很多设计师都想方设法希望能重拾高级定制服装昔日的辉煌,于是Robert Ricci就想到了一个办法,被巴黎商会接纳也付诸实际了。他们在罗浮宫举办了一个展览,展示包括Cristóbal Balenciaga在内40位设计师超过150件设计师自己认为最完美的作品。效果出乎意料的好,于是巴黎商会把展览开到欧洲其他国家和美国。

2006年,Nina Ricci公司宣布了一个令人振奋的消息,他们请来不久前关闭的Rochas的设计师Olivier Theysken坐镇。这一决定可谓是双赢的,Theysken得到了继续发挥他才能的舞台,也把原来略显小家子气的Nina Ricci改造成如Rochas一样大气深邃。

Olivier Theyskens

Olivier TheyskensOlivier Theyskens

Olivier Theyskens小的时候做梦也想着变成一个女孩子,因为她们“可以穿裙子扮公主”。他是个意志力非凡的行动派,当然,他不是跑去做变性手术,而是从有名的奥利沃国立高等艺术学院辍学专心开始自己的品牌。他的处女作非常环保,是一系列用他祖母给的床单和真人头发做成的维多利亚时期女教师装束的礼服,而且他很喜欢收集动物的头部标本,完全吻合这系列Gloomy Trips阴森的旅程这么哥特的名字。由于缺乏资金支持,他不得不结束自己的品牌。

02年,法国品牌Rochas向他发出的邀请函把他的事业推上了第一个高峰。Olivier Theyskens终于可以随心所欲地高奏他的demi-couture半高定狂想曲,但也正是他这种对大量生产来说太昂贵却又还未能符合haute couture严格要求的坚持,再加上拒绝开发利润丰厚的配饰市场和蔑视广告宣传的重要性,加速了Rochas的死亡,毕竟事实上这世界并没有传说中那么多大方有钱人,可以买得起两万美金一件的衣服。Theysken本人的反资本主义倾向因而变得声名狼藉,于是在06年的7月,P&G公司决定从Rochas撤资,Olivier Theyskens刹那间变成了无主孤魂。但正如Theysken的朋友所说:“我从不用为他担心,因为我觉得他是一个天生的赢家。”半年不到,Theysken接过Nina Ricci抛来的橄榄枝,出任其艺术总监。这次Olivier Theysken学乖了也变聪明了,Nina Ricci成功转型赚得满堂彩,他也可以能继续为自己的最终梦想添砖加瓦,让他的私人品牌重见天日。

Paul Poiret

Paul PoiretPaul Poiret

Paul Poiret(1879-1944)天性自负,为一挫他的锐气,Paul Poiret的父母把他送去学做伞。在那里,Poiret把造伞剩下的碎布收集起来,为他姐妹送的一个洋娃娃做衣服。无师自通的他开始把设计草图卖给一些当时有名的设计师,而他的第一款设计被卖出400件。这样的鼓励自然令他愈加骄傲,但一开始他的设计被保守的顾客所不屑,有一次,他把一件他设计的和服式袍子向俄国公主展示,她看了之后尖叫不已:“太恐怖了!我们会砍掉那些跟在我雪橇后面的下等人的头,然后装在这样的一个大布袋里面!”但Paul Poiret很有商业头脑,他设计艳丽华贵的礼服,放在斑斓抢眼的橱窗里展示,并举办舞会为他的作品宣传。他的销售和市场策略在当时是一项新奇的表演,他也是第一个发行香水的服装设计师。

但一战爆发后,Paul Poiret被征召入伍,等他从军队回归时,他的事业已经处于破产边缘。在那些新一代设计师如Chanel简洁精细讲究技术的设计对比之下,他宽大曳地的袍子就像是寒酸的抹布,1929年他的服装店关闭时,店里剩余的衣服像烂布一样按千克出售,债台高筑,老婆跑了人,曾经风光一时的Poiret在贫困潦倒中撑了15年就黯然离世。

打着把女人从马甲中解放的旗号,Paul Poiret的设计在当时是富争议性的,但他对设计繁复的服装进行有建筑感的改造简化,则被认为是现代主义对旧有时装概念的致命一击。Paul Poiret对20世纪时装的贡献被认为等价于毕加索对20世纪艺术的贡献,但这样有象征性的人物,最后却成为惨淡收场的悲情英雄。

Pierre Balmain

Pierre BalmainPierre Balmain

Pierre Balmain(1914-1982)作为布料批发商之子,进入国立高等美术学院Ecole des Beaux Arts,然后跟随已成名的设计师Edward Molyneux和Lucien Lelong实习,在二战结束后独立开办自己的品牌,是再自然不过的事情了。跟同时期那批或激进或保守的“革命人士”不同,Pierre Balmain站在中立的立场,他的设计世故圆滑而又端庄优雅,多以丝质棉绸为主,重点放在柔和恰当地展示令女性自豪的胸腰臀围线条。这个原则让他屡次赢得了电影制作方的信任和电影类的服装设计奖,他曾为16部电影担任服装设计,其中包括Brigitte Bardot的...and God Created Woman《上帝创造女人》。

06年,Christophe Decarnin的加入让Balmain回归巴黎时装周。相信Decarnin对80年代Disco文化有源源不尽的热情和了解,所以你可以在他的设计中重复看到黑白红银金色,镂空,斑马纹,流苏和扎染的细节。有个说法是“想知道一个设计师有多受欢迎?那就看有多少行内人穿着他/她的设计出席他/她的发布会。”而巴黎版《Vogue》的主编Carine Roitfeld和时装编辑Emmanuelle Alt。就是Christophe Decarnin的头号fans,不断在杂志和现实中身教言传新Balmain的精髓。

Pierre Cardin

Pierre CardinPierre Cardin

相信中国人对Pierre Cardin这个名字都不陌生。国营商场里面总有他的专柜,卖的是内衣裤或者保暖衣物之类,总之是明眼人都看得出与远在巴黎的“高级时装”扯不上关系千奇百怪的东西。无论吃的穿的用的住的,都可以看到“Pierre Cardin”的标志。但其实Pierre Cardin并没有多才多艺到这么夸张的程度,那些都是他申请的商标,在1980年代,他在全球95个国家的商标产品已经有750项。

但是翻开Pierre Cardin的自传,他都被定义为一个生于意大利的法国时装设计师。他在1964年推出的Space Age太空装是他的标志,常常为了他沉迷的几何图形而无暇顾及服装要体现女性线条的一面;1959年他带着他的设计进军日本高级时装市场,成为“吃螃蟹的第一人”;同年,由于他为巴黎的Printemps连锁店设计了一套成衣系列而被巴黎时装工会逐出师门,虽然过不久巴黎时装工会撤销了这一决定,但Pierre Cardin“好马不吃回头草”,自动脱离巴黎时装工会转在自己的专用场地Espace Cardin发表新作,并决定从1994年开始只向固定一小撮的顾客和媒体展示他的新设计,而Pierre Cardin也把大量精力放在了文化产业和饮食业等方面。所以,时至今日,Pierre Cardin在大众眼中已经堕落为一个垂暮老人。

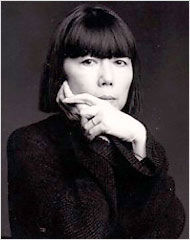

Rei Kawakubo

Rei KawakuboRei Kawakubo

“她对自己要求非常高。如果你在她那里工作,就会知道在哈佛法学院读书是什么滋味。”一个与川久保玲共事的英国代理人说。Comme des Garçons的总部是占地五层的普通办公楼,每一层都是除了无趣还是无趣,那里没有热情洋溢的接待人员蹦出来给你指引一条正确道路,也不欢迎工作人员的家眷,简直就像个地下组织的秘密根据地。渡边淳弥接受访问时说:“在那里压力大得我想逃跑。”“压力的主要来源是什么?”他想了一下答道:“川久保老师。”

但川久保玲的设计,相反的,却十分有趣。尽管黑色依然是被大量运用的主色,但一点都不压抑,再加上自80年代后期开始,粉红紫色浅蓝等轻快的颜色也跃上了川久保玲的调色盘,她更提出“Red is the new black”的论调。当她跟着山本耀司一起闯入巴黎时,她的制服式似男亦女的设计被某些评论刻薄地称为Hiroshima chic。驼峰、垫肩、膨胀的下摆,各种几乎破坏女性原有曲线的形状和不对称结构是Comme des Garçons的明显特征,川久保玲说她之所以起这个名字纯粹是喜欢它的发音。

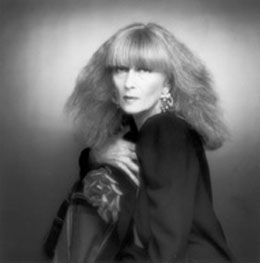

Sonia Rykiel

Sonia RykielSonia Rykiel

在刚举办的Sonia Rykiel 09春装新装发布会兼40周年庆祝party的压轴环节中,展示了包括Karl Lagerfeld,Giorgio Armani和Vivienne Westwood在内的30位重量级人物以Sonia Rykiel为原型的设计。其中,出自Maison Martin Margiela之手,用Sonia Rykiel本人标志性棕红大蓬发拼砌而成的大衣和Jean Paul Gaultier一矢中的,饰以大编针的横条tube晚装都一针见血,传神且令人会意一笑地描绘出Sonia Rykiel的外在体现和设计宗旨。

针织女王Sonia Rykiel最初的设计动机并不伟大,纯粹是因为她怀孕期间发现当时的毛线衫不够柔软弹性让准妈妈们穿着舒服自在地度过怀胎十月,一念之下拿起剪刀自己动手,于是她的第一套设计就这么在1962年应运而生,随着6年后第一家服装店的开张,她的时装事业逐渐起飞,丈夫Simon Bernstein兼任她的商业伙伴,女儿Nathalie Rykiel在1975年也加入了这门家族事业在创意设计的火线上与母亲并肩作战。

若说单宁是服装材料最伟大的发现,那针织面料就是女人最爱的发明。与其他设计师不同的是当他们为了线条美而对女性身体提出苛刻的要求时,Sonia Rykiel主张用上朴实简单,宽松弹性的面料解除硬质布料对女性身材自然曲线的禁锢,结果证明Rykiel革命性的设计让女性引以为傲的对异性的吸引力不减反增。在某个程度上,Sonia Rykiel和她的设计代表了一部分的巴黎女人,她们魅惑,乐天,聪慧,按自己的喜好层出不穷地穿出衣服独特的味道。Sonia Rykiel说过:“希望我的设计可以带来一点乐趣。”而她也不断实践她的诺言:她的每一场show都像旧巴黎时代的舞会,出席的女士们看起来都无忧无虑,活力充沛,各有魅力,脸上带着自在的笑容。

Thierry Mugler

Thierry MuglerThierry Mugler

假如当初Thierry Mugler安安分分做他的芭蕾舞者,或许到今天还是寂寂无名。还好他搬到巴黎后从事橱窗设计工作之外还兼职给别人设计衣服。1973年第一套设计Café de Paris巴黎咖啡馆投放市场转正。1984年为庆祝也为纪念公司成立10周年,Thierry Mugler在巴黎的Zenith酒店向6000人展示了他的1984年秋冬设计,这是法国第一场向普罗大众开放的时装发布会。但90年代并不欣赏Thierry Mugler棱角分明得带侵略性的审美观,公司被迫关闭。97年凭着与法国护肤品公司Clarins合作推出香水卷土重来(Angel为法国最畅销的香水)。现在Thierry Mugler已不执着于时装,他还搞出版,导演和表演,他为George Michael导演《Too Funky》的MV犹如他的个人设计巡演。

喜欢Thierry Mugler的人会奉他为不可多得的天才,讨厌Thierry Mugler的人会笑他只是个魔幻电影的戏服设计师。无论褒或贬,都不能否认Thierry Mugler打了一把打开魔幻世界大门的钥匙,把我们脑海里朦胧诱人的幻想实体化;无论褒或贬,都不能否认在Alexander McQueen,John Galliano,Karl Lagerfeld,Jean Paul Gaultier,Dolce & Gabbana和Viktor & Rolf等以天马行空的创意而出名的设计师的作品中看到了Thierry Mugler的影子。

Vanessa Bruno

Vanessa BrunoVanessa Bruno

环保概念不止捧红了来自英国的Anya Hindmarch的I'm Not A Plastic Bag,还有法国设计师Vanessa Bruno的Le Sac Cabas。事实上早在1998年,Le Sac Cabas就成为除了Longchamp的Le Pliage之外又一法国女人人手一个(或以上)的万用袋。虽然坚持不打折的Le Sac Cabas的最低价比Le Pliage的最低价要高出差不多一倍,但这也不能阻止它成为巴黎女人的新宠。

来自一个母亲是丹麦籍模特,父亲身为法国针织品牌Emmanuelle Kahn创始人之一的家庭,Vanessa Bruno从自由造型师开始她的设计师之路。对于设计,她完全是自学成才,实践过后发现自己并不是举办fashion show的料,她决定专心经营自己的服装店,并开设自己的品牌。现在的她除了一个同名牌子之外,还有一个名为Athé的副线,两家位于巴黎的店和四家设在日本的分店。Vanessa Bruno虽没有参与时装周展示自己才能,但以上铁一般的事实已经让她能理直气壮地上榜。

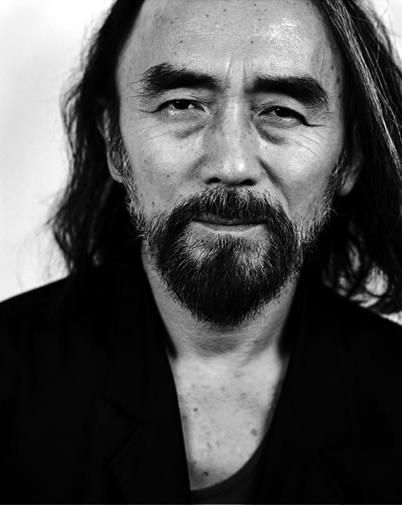

Yohji Yamamoto

Yohji YamamotoYohji Yamamoto

别被山本耀司那浓眉长发慈眉善目仙风道骨充满禅意的艺术家气质骗了,其实他是个爱好赌博撞球,烟不离手,喝着威士忌夹band玩吉他的空手道黑带高手。尽管如此,他得到的尽是诗情画意,带着敬佩的封号:哲学家,天才,还有最性感的男人,Giorgio Armani称他为诗人。

当山本耀司和川久保玲空降到巴黎时,这个时装之都正被Yves Saint Laurent紧紧握在手中,对他们的闪电进攻毫无准备,清一色的纯黑的不对称剪裁和平底鞋把巴黎的经典派震得措手不及,另一边厢年轻一代却把他当成偶像来崇拜。

山本耀司性格内向,面对媒体总是一脸不情愿,设计就变成了他宣泄情感表达自己的唯一途径,所以他的设计偏向费解抽象,不分雌雄,学术性的意识流,比Maison Martin Margiela这个唯物主义者更深奥更令人摸不着头脑。但反观这位哲学大师他本身的哲学却很简单:有礼貌的人应该穿单色,也就是说,不要干扰别人的见解是时装最基本的礼节;“突出是好事”本身是一个错误的想法。

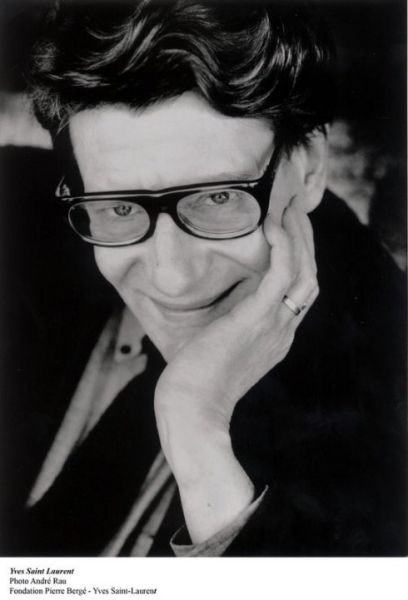

Yves Saint Laurent

Yves Saint LaurentYves Saint Laurent

要求严苛的Christian Dior拒绝接待不穿正装的客人,却在面试15分钟后就决定录用Yves Saint Laurent。这15分钟,把Yves Saint Laurent的一生,从衣来伸手饭来张口的贵族生活一下子颠覆到时装界成王败寇的明波暗涌中。

原名Yves Henri Donat Mathieu-Saint-Laurent(1936-2008)的他是20世纪三大设计师中最晚出现的一个,他的设计也是其余两位设计师Coco Chanel和Christian Dior的进化版。他把Christian Dior的The New Look改造得更轻柔易穿着,这样的改革让看了他第一场Dior发布会的人有的大哭,有的大笑,但这套仅花9个星,把Dior从Christian Dior本人的猝死中拯救出来的设计让当时21岁的他被奉为法国的国家英雄。他生前的密友兼商业伙伴Pierre Bergé曾说过:“Chanel赋予女性自由,Yves Saint Laurent赋予女性权力。”作为“男装女穿”的开山鼻祖,他的设计反映了女性社会地位的变迁。一丝不挂地登上自己品牌的广告,面对外界的一惊一乍,他只回应:“我不帅,但我身材好。为什么社会对女性裸体广告的接受度比对男性高呢?”

Yves Saint Laurent不长不短71岁的一生影响了比你我想象中更多的人:他开创Yves Saint Laurent Rive Gauche系列,成为第一位把法国时装平民化的设计师;他上世纪70年代的风风雨雨,让Jean Paul Gaultier感叹“如果你太超前,那在别人看来就是一种挑衅”;他的年少得志,以及赢得Jacques de Bascher对他的青睐,让与他同时期出道的Karl Lagerfeld极受刺激,从最初的惺惺相惜到后来的短兵相接,Lagerfeld忍辱负重30年,接手Chanel后的毫不放松终于让Lagerfeld在他逐渐陨落之后只手遮天。

作者: sogno