撰文:Teresa

视觉:阿拉蕾

转载自:海报时尚

原标题:我们是从什么时候,开始跟着明星“学”时尚的?

先来一道回忆题:

在这个“明星代言的时代”狂轰滥炸之前,你脑子里真的能将时尚和明星一秒结合在一起的品牌,有哪些?

我们能立刻想起来的,有👇👇

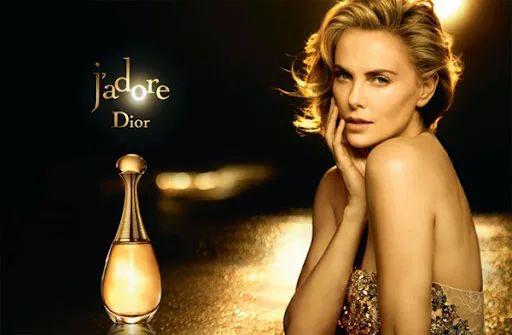

Dior的真我香水与查梅兹·塞隆(2015年)。

巩俐的那句“你值得拥有”~

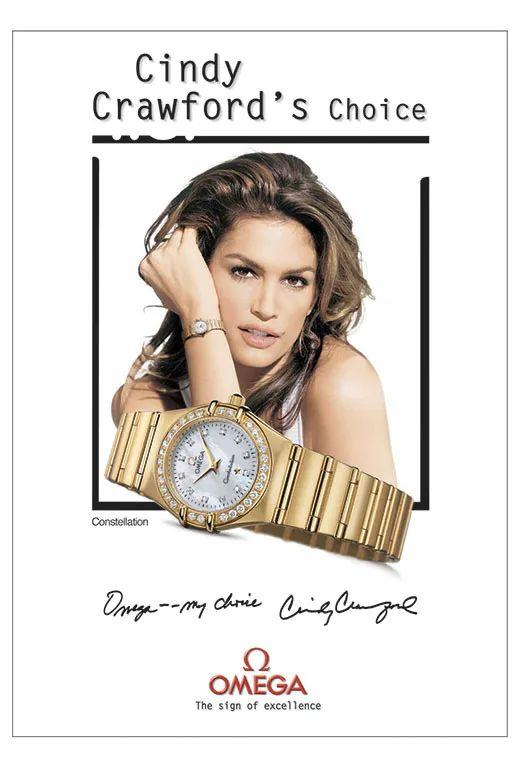

还有(记忆力无法将辛迪·克劳馥的金发与这块金色手表分开的)欧米伽。。。。

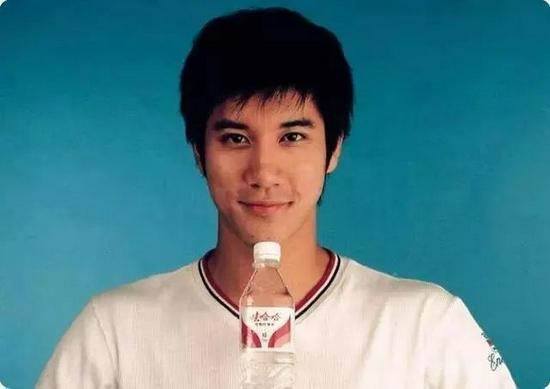

再使劲想,就出了时尚圈了。比如百事可乐历年的明星阵容、海飞丝、还有王力宏“爱你等于爱自己”的娃哈哈广告。。。。。时尚(尤其是奢侈品)毕竟不同于快消行业,无论从商品的价钱、品牌背后的故事、历史、每一季的设计灵感、设计师更替,不像可乐的经典配方可以一直不变,时尚每一季都有它的变化。。。。而明星,能完整表达吗?

这个话题姑且先放在这里,供大家发酵一下。我们来看看过去的时尚,是从什么时候开始把明星加入进来的,明星又是如何一步步嵌入时尚圈的。

在明星之前,谁引领着时尚?

答:皇室和贵族。

《凡尔赛宫:国王的梦想》剧照

比如,法国时尚的历史就源于凡尔赛宫,我们现在调侃“凡尔赛”,是因为路易十四时期,法国宫廷在艺术和时尚领域投了大量的金钱,当时住在里面的“太阳王”和他的廷臣、仕女们直接引领了法国和整个欧洲的时尚潮流。

《王者之舞》片段

纯粹是因为路易十四臭美吗?当然不是,他想要告诉世界他是一个现代的、文明的、强大的君主,要自己看起来是个有“神话”意味的太阳王,衣服是他的“戏服”、是他表达这个身份的手段。这和我们现在用奢侈品加持自我形象本质上是一样的。

而无论皇室还是贵族,他们对大众群体的时尚引领作用毕竟还是小的,也正因此,很长一段时间,时尚都专属于上层社会。

直到1920年代,“默片时期”逐渐结束,有声电影出现了。在那个时代,电影对于观众来说,可是非常重要的精神活动。

电影既然能够影响观众的精神,自然可以影响他们的情感、审美,所以那个时代出现了一种新的“精神领袖”——电影明星。

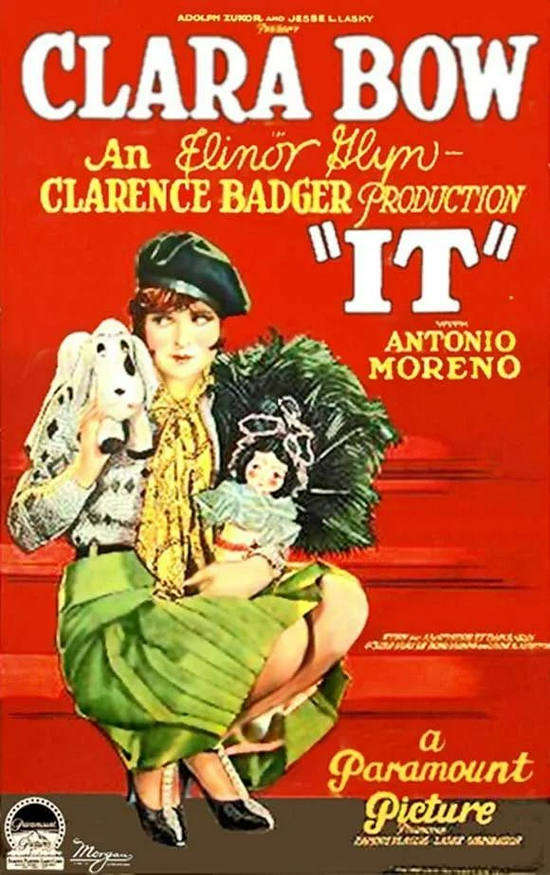

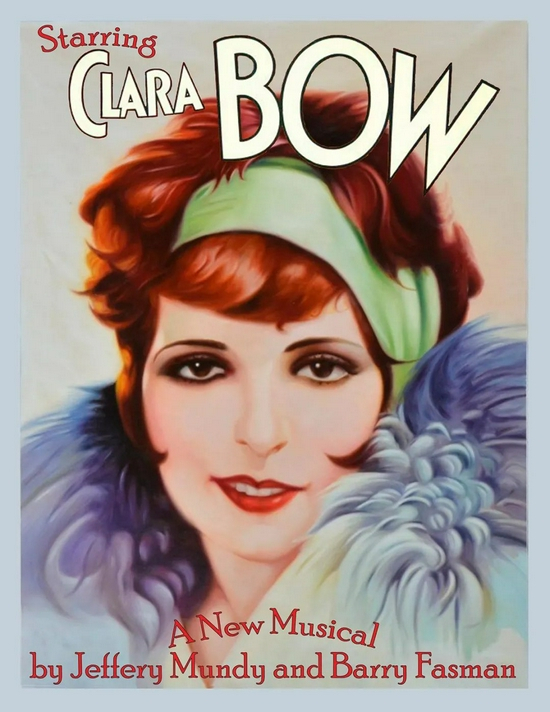

Clara Bow就是这个时期的电影明星,令她成名的电影叫做《It》,所以,她也被称为“它女郎”(It girl)。没错,就是我们现在都会说的那个词。

她是票房的保证,据说有她参演的电影,几乎能稳赚一倍。而她的装扮也直接影响了1920年代的女孩们。据说她非常喜欢用那种迷人的大红色唇膏,她的演员身份和“明星光环”赋予了她更多“权力”去表达自己(即便这种表达可能是商业操作),但她也实实在在地影响了自己的女观众、女粉丝。因为那时的女人们都希望能像Clara Bow一样更出格、更摩登一些,穿衣打扮是最好的传递信号。

而这时,虽说有了明星,明星与时尚之间的连接仍是一道暗涌。

到了30年代,电影成为了时尚的载体。时尚设计师心想,与其服务于固定的贵族客人,与其在度假圣地开精品店做广告,为什么不让电影明星直接穿上我的衣服,出现在电影里呢?

Coco Chanel1931年在LA出访工作

(PHOTOGRAPH © 1931 LOS ANGELES TIMES; DIGITAL COLORIZATION BY LEE RUELLE。)

这么想的时尚设计师最初来自法国,其中真这么做了的设计师,叫Coco Chanel。

Gloria Swanson在电影《Tonight or Never》里身穿Chanel

Gloria Swanson在电影《Tonight or Never》里身穿Chanel 香奈儿女士开创了为明星设计电影服装的先河,最开始是与美国著名电影制作公司—联美(United Artists) 合作的。

《七年之痒》经典的白裙造型,梦露穿的鞋子你知道是什么牌子吗?

还有一个牌子的闻名也和电影有关。他的第一家鞋店开在加州,而当时加州的电影行业发展正旺盛,他因为有着从意大利学来的精湛手艺,成为了专门为电影巨星制鞋的鞋匠,他是Salvatore Ferragamo。

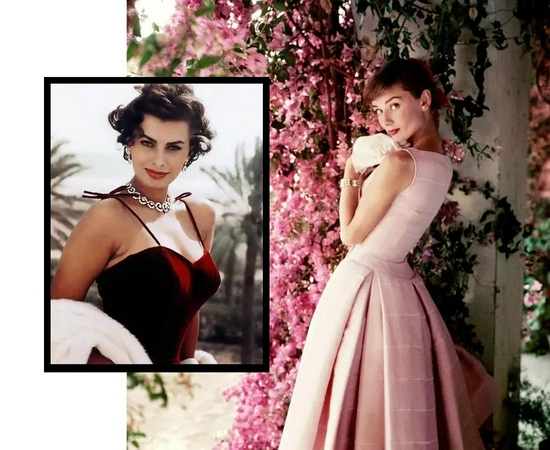

直到50年代,电影明星们一直都引领着时尚,而且有一些到现在都还对时尚有着影响。比如这时期的赫本、梦露、伊丽莎白·泰勒、格蕾丝·凯利、索菲亚·罗兰,说那是个“神仙打架”的年代一点不为过。

当时虽说已经是明星在引领时尚风潮,但是明星和时尚圈的连接还是会更紧密一些,明星和时尚相互成就。

设计师们从明星的作品中找到灵感、做出创作;明星们从设计师的创作中,找到自我风格。。。。。。1+1>2,所以才能留下影响了时代和潮流走向的经典。

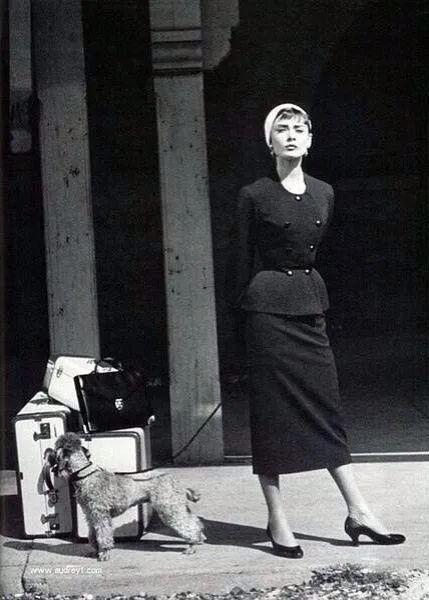

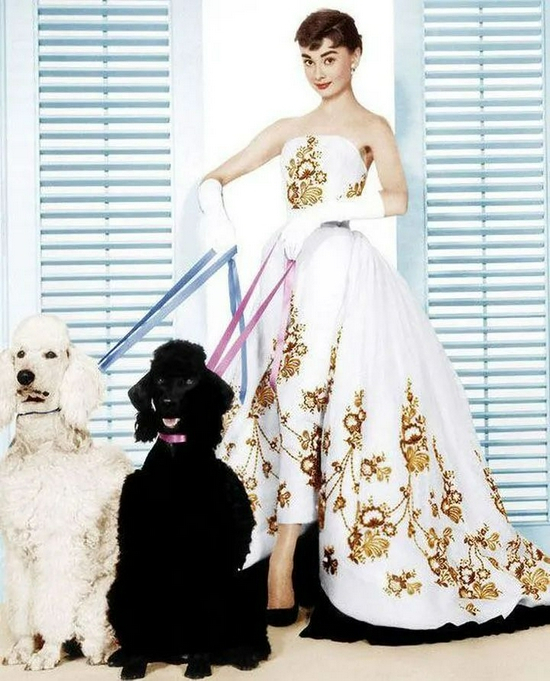

比如赫本和纪梵希。

纪梵希上一年的服装样品,但就像为赫本定制的一样

赫本的《龙凤配》本想邀请纪梵希来设计,但是纪梵希因为抽不出时间,拒绝了她。谁知赫本坚持,“可以让我看看你曾经展览过的服装。”纪梵希不仅惊讶于她的回答,更惊讶的是,每一套穿在赫本身上的衣服,都让纪梵希看到了这件衣服的新生。赫本很清楚知道自己要什么,也了解自己容貌、身材的优缺点,她挑的每一套衣服都非常符合自己的气质。

正是纪梵希为赫本设计的这套经典戏服,奠定了之后的“赫本风格”

在《龙凤配》中两人的合作成为佳话。这里还有一个小故事,凭这部电影获得奥斯卡最佳服装设计奖提名的,却是参与影片服装设计的另一位设计师Edith Head。赫本知道后非常气愤,并说:“以后我的每一部电影,都要由纪梵希为我设计!”

因为赫本的这句话,俩人之间的关系发生了变化,他俩后来成为了近半个世纪的挚友。

也正因此,才有了之后大家都知道的《蒂凡尼早餐》中,赫本的小黑裙。

如今,不说时尚品牌与明星好友之间是否还能有为了彼此两肋插刀的情感,就说设计师本人与明星的彼此了解,恐怕都没有很多。如果基础是这样,又怎么能出现影响一代代人审美的经典作品呢?

凭借着古怪造型出圈的超模崔姬(Twiggy)

60年代,除了荧幕上的明星,更多的角色加入“时尚偶像”的行列,比如,超模们。

滚石乐队主唱Mick Jagger与第一任妻子Bianca Jagger

歌手在这个时候也开始成为时尚偶像了,相较于电影明星,歌手们更自我、更先锋。更别提,60、70年代摇滚乐蓬勃发展,给人感觉不修边幅、胡乱穿衣的摇滚乐手们,成为年轻人们眼中“自由”的使者,他们的穿衣方式就是对规则的抵抗,影响着年轻人的审美。

如果以上这些对你来说还有点遥远,那接下来的你一定熟悉,因为80年代,电视出现了。追剧学穿衣,不仅是我们这个年龄,也是爸爸妈妈那个年龄干过的时髦事。

LouisVuitton2019秋冬系列的灵感就有迈克尔·杰克逊

这时候的音乐圈,出现了偶像巨星,比如,迈克尔·杰克逊和麦当娜,全世界的年轻人都为之疯狂。麦当娜我们说过了很多次,但是别忽略了,杰克逊也是引发时尚风暴的人。比如他穿过的皮夹克和皮裤,只戴一只手套、白袜子+黑皮鞋,现在还能启发时尚圈。

发现了吗?随着大众娱乐形式的不断改变,明星从黑白电影明星变成了好莱坞明星,再到电视明星;从偶像歌手变成摇滚乐手再变成流行巨星。。。。。。明星的穿衣打扮对大众(尤其是年轻一族)的影响从来都没有改变过。

只是,时尚的参与方式不同。

再说回文初提到的[代言]这件事,初代的代言人其实都是运动员,直到后来大众娱乐的蓬勃发展,明星才取代了运动员的位置,成为代言的大多数。

而什么样的明星才能成为代言人?有一个基础的FRED原则——Familiarity(熟悉度)、Relevance(关联度)、Esteem(尊重度)、Differentiation(差异度)。而后经过演变,增加了一个D —— Deportment(举止),最终形成了FREDD原则。

拿我们熟悉的亚洲明星来给大家举例,对照上面FREDD原则看看,你就知道为什么1990、2000年代明星与时尚的结合,会让我们念念不忘了:

1998年金城武出镜拍摄了Prada 1998年春夏系列广告片,彼时的金城武已经拍过了王家卫的《重庆森林》《堕落天使》,还打入了日本市场,出了自己的唱片,形象和作品都不缺,在粉丝心中,金城武更是“王子”一般的存在。

那个时候品牌的广告基本都是模特出镜,由明星出镜演绎本来就很少,Prada还选中了一个亚洲面孔,在当时也是撼动了时尚界的举动。而,1998年恰巧是蔡徐坤出生的一年,22年之后,他成为了Prada另一个亚洲面孔代言人。

Hermès1998年秋冬系列,也是Margiela在爱马仕的首个系列

1998年,还有走了爱马仕秀的张曼玉。当时爱马仕的设计总监是Martin Margiela,一贯特立独行的Margiela在自己的爱马仕首秀上不用模特,转而寻找他认为符合Hermes气质的女人穿上自己设计的服装,于是我们看到了张曼玉。虽然不是代言人,但在时尚爱好者们的心中,这个“结合”也绝对是记忆中的经典。

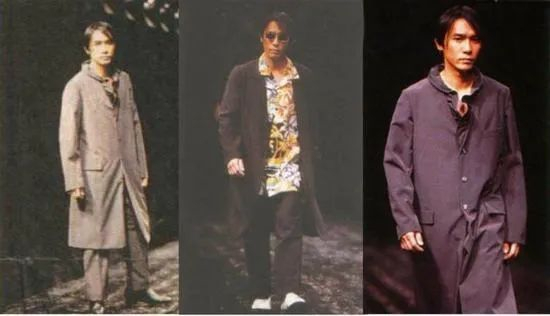

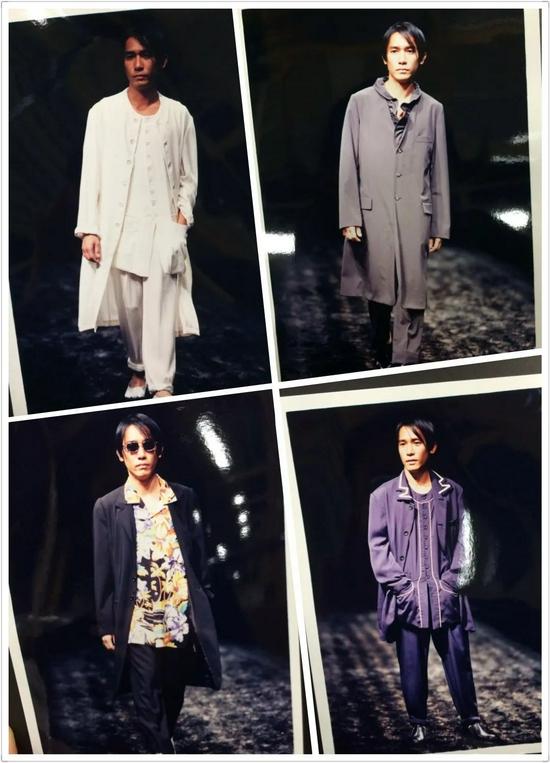

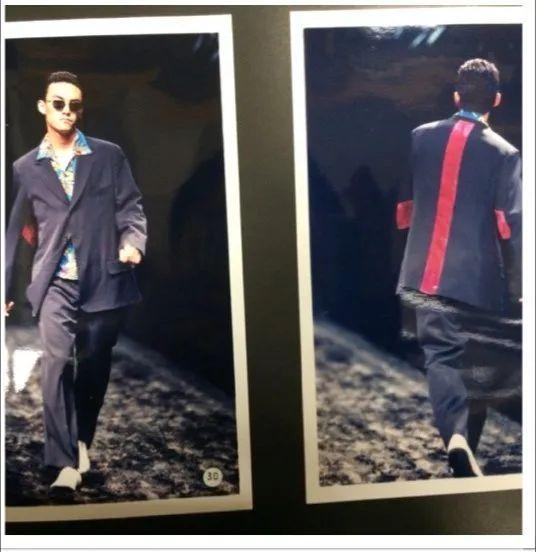

Yohji Yamamoto Fall/Winter 1999 Menswear

1999年,张震和梁朝伟也走了秀,他们为了品牌Yohji Yamamoto。

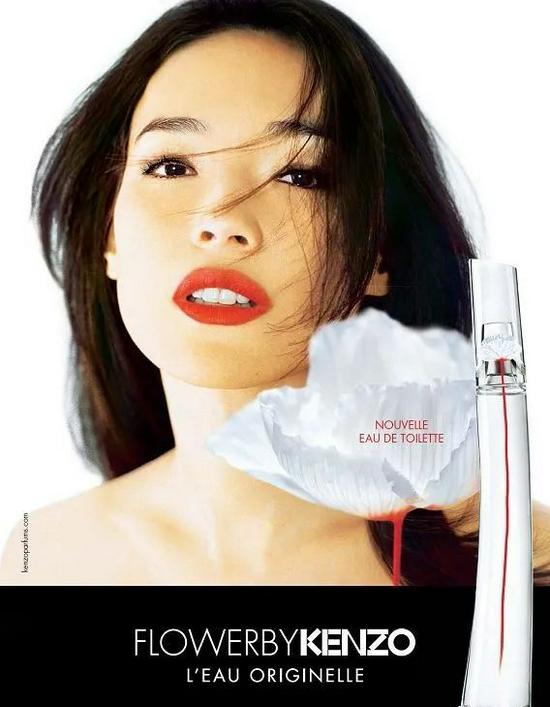

有一支香水,为了庆祝全球辉煌的销售纪录,首度邀请舒淇担任全球代言人,这就是Flower By KENZO。

Phoebe Philo与王菲

还有,Céline与王菲。从2004年她作为“品牌挚友”参加Céline 2005春夏秀开始,双方合作了十几年。

他们都是和品牌互为“标签”一般的存在,可以让两个形象毫不违和、毫不尴尬地绑定在一起,甚至超越了时间成为经典,这难道不是一种更高级的“赢”吗?找到“不谋而合”的彼此,因为品牌清楚地知道哪种人是最符合品牌定位、最值得珍惜的,而明星也各有特点、各自不同。

曾有人这么描述时尚行业——为数不多的几个最为封闭的行业。所有历史悠久的风尚,都来自场域良好的封闭性限制了外来的文化资本过度竞争。

在2010年代之前,尤其是奢侈品牌无论选择品牌挚友、大使都非常谨慎,更别说代言人了。现在呢?时尚品牌与代言人的关系变得越来越简单粗暴,就像恋爱从相互了解、相互吸引变成了左滑右滑一样,整个圈子都是“一见钟情”。

这个世界,哪来那么多的一见钟情。

回看上面的FREDD原则,我们在明星与时尚品牌的联姻中越来越咂摸不出滋味,大概就是因为这原则里的五个字母现在只留下第一个,且F不代表Familiarity,F代表Fans。让明星/饭圈文化倒灌入时尚圈,原本由一小撮人建立的时尚价值轻而易举就会被冲垮。

作为时尚媒体,在疫情影响了我们参加海外时装周的这两年里,一个最明显的感受是,没有了明星看秀的时装周,数据几乎都是滑铁卢。本应让时装周更回归时尚设计的本我,但是却发现,大部分关注时装周的读者,关心的重点根本不在时装上。

没有了捧场的观众,就没有了创作的信心,媒体报道时装周变成了报道明星,设计师们也开始从潮流的缔造者,逐渐变成了流行的迎合者,媒体内容越来越乏味、品牌间的设计越来越像,这没什么好稀奇的。

还是那句话,无论大众娱乐如何转移阵地,“跟着明星学时尚”这件事并不是这个时代才有,但是,如今时尚的参与方式却发生了巨大的变化。

随着流量明星的“神话故事”未读到结尾就戛然而止;

明星们的时尚造型发发微博、夸夸华丽、绝美之外,再说不出任何有关时尚内核的表达;

时尚行业是不是此刻也应该重新思考一下自己的地位,以及与明星的合作方式呢?

借用明星的影响力扩大品牌的知名度和销量都没有问题,近百年的时尚历史就是如此向前发展的。但是,这个市场也不是只有一种消费者/读者存在。冲动的一次性购买和忠诚的品牌拥簇者之间最大的区别,也许就是后者在乎的品牌价值,往往其中不包含明星价值。

资料来源:

https://www.vanityfair.com/

http://www.catwalkyourself.com

参考文章:

《塑造美丽:场域、权利与炼金术》

《有一种情谊,叫做纪梵希与赫本》

图片来源:视觉中国\网络\侵删