扪心自问,是不是每个人都爱看撕逼。

我知道,这个词,不雅。

但,爽。

带点江湖气的,当年黄蓉手撕李莫愁。

c

来点宫廷风的,人人都爱看甄嬛撕遍整个后宫。

先是撕干净一路炮灰小卒,然后撕掉中Boss华妃,接下来可不就得刷副本涨经验么,等到从甘露寺回宫,火力全开撕皇后,当然不忘把安陵容也撕到自尽。

在后宫,只有女人互撕才好看。总不能,你指望着一帮太监撕。

而且也不是人人一上来就有能力撕得别人家破人亡,想要拥有逼人吞苦杏仁的功底,你得给她仇恨。

要么就接地气,王小蒙和陈艳南也要撕啊。

为工作、为感情、为了成为象牙山村第一花,你会看到直肠子的女人也得学会拐着弯说话,中间还要再掺杂个刘英来搅合,配上七大姑八大姨的趟浑水瞎起哄,这戏才让人觉得热闹。

乡村里不只有爱情,也得有撕逼。

男人们的拳脚大多乏味得很,自古便是女人间的斗争最是花样百出。

只因她们是与“武斗”不相衬的存在,在理念中本就应当比男子柔弱的群体。所以一旦她们弃了红妆,抛了端庄,扔了伪装,那就好看得紧。

粗鲁些便是拉头发扯衣服,文雅些可以使毒计下暗桩,不需要血花四溅,只单单这不动声色间就置对方于死地这一出,就值得好多人彻夜不眠守着看。

因此所有跟女人有关的戏,都要埋伏撕逼的线索,才会引人入胜。

而且一旦这个撕逼被升级到了华丽的台面上,那就更值得看。

郭敬明拍《小时代》,所有作为合格电影所应当具备的一切要素都不管不顾,却唯独不忘让一众女主角穿起礼服,毫无来由地相互撕来撕去。

我特别不理解有些年轻的孩子,会在电影院里边看边哭便嚎叫“这就是我的青春”。

1,你的青春里才不会整天撕逼。

2,撕逼的时候,你身上穿的才不是Fendi。

所有我们记得住的时装电影电视,大抵也都逃不了要撕逼的暗潮汹涌。

这完全是因为,华服赋予了女人们必须要优雅得体的规矩。

而撕逼,就是要毁掉所有加注在女人身上的规矩。

连奢华的长裙,都裹不住女人最后的体面——你朝我砸一个Louis Vuitton,我向你丢一双Jimmy Choo,多过瘾。

看女人把奢侈品当成武器,远比男人们的战争互丢原子弹要酣畅得多。

于是《Sex and The City》里要撕啊。

有时这一群穿着入时的大妈一起撕别人。

有时她们自己人撕自己人。

年轻时我常常对这部剧充满疑惑。不明白为什么区区一个专栏作家,就可以富有到什么名牌都买得起,而且撕逼欲望爆棚到,凡是她不写稿不喝酒不跟男人上床不买衣服不睡觉的时候,能做的事情就只有撕。

但我依然看得愉快。

即便绵软如《The Devil wears Prada》里刚进编辑部的新鲜人小绵羊,她每天最大的任务,也是撕啊。

撕光一切瞧不起她的人,也撕赢了自己的顶头上司米兰达。

看起来像是一出时尚圈的青春励志大戏,讲白了,我们要看的,无非就是美国时尚产业里的甄嬛传。

讲真,比撕逼更好看的,果然得是,华丽的撕逼。

不然你瞧啊,甘露寺里也是撕,但甄嬛不穿上贵妃华服,撕静白怎能撕得那么好看。

这也是为什么我会如此推荐《裁缝Dressmaker》这部电影的原因。

它华丽,荒诞,每一个镜头都美得可以截屏做壁纸,而且充满了神经质的角色,被自以为是的悲情情结自我束缚,明明分分钟就应该展开撕逼大战,但偏偏大家都被华服所赋予的规矩绷住,脆弱又敏感。

这样华丽地撕,才值得期待。

时装电影未必要牵强地给角色全身堆满最新一季单品,才算成立。

《Dressmaker》把故事定格在50年代,没有一件衣服是挂着大牌标签的——可是你随便瞅瞅,小镇上的人,从嘴脸到身段,可不就是我们如今所面对着的这个时尚圈么!

更何况,50年代时尚界的撕逼,比起眼下也不遑多让。

Yves Saint Laurent撕Karl Lagerfeld都算是晚辈的把戏了,最好看的依然是女人之间的对撕——Coco Chanel在芳登广场的店,跟Elsa Schiaparelli的店就开在门对门,她俩常年从自己店铺二楼的窗户望向对方,心中都是各种不屑各种恨。

哎呀,太精彩。

《Dressmaker》的故事不复杂:

Kate Winslet饰演的女主Myrtle Tilly Dunnage,自小被冠以杀人凶手的名义流放海外,多年过去,她辗转于众多时装大师手下学艺,成了一名出色的女裁缝。于是她决心要弄清楚失却的记忆里关于杀人的真相,便毅然回到澳大利亚穷乡僻壤的故土,去面对一群穷凶极恶的人们。

但自打她第一个镜头亮相,这部时髦的、风骚的、混乱的、奢华的撕逼大戏,就让人完全挪不开视线了。

十余年前初见她,一抬头是少女的明眸皓齿:

如今她带着几分致敬当年般的意味,相似的镜头与相似的服装,偏偏一张口就是凶狠的劲儿:

比作人生,谁的光阴里没过滤出几个杂种呢?!

这身行头穿得美,在旷野中跋涉也添了几分风尘色,但好看的人穿着好看的衣服,放在荒无人烟的镜头里,也都是赏心悦目的。

于是一个警官过来盘查刚撂完狠话的Kate,可他开口的第一句话,却并非喝问是何人,而是——

Kate Winslet亮相的第一身行头,是便于长途旅行的打扮,自在,而且帅,是50年代女性高级时装的典型风格。

Farrat警官的眼力很好,作为整部电影里最热爱高级时装的人,他的判断从未出错。

Tilly坦承,这是灵感来自于Dior,但却是她本人亲自设计的衣服。

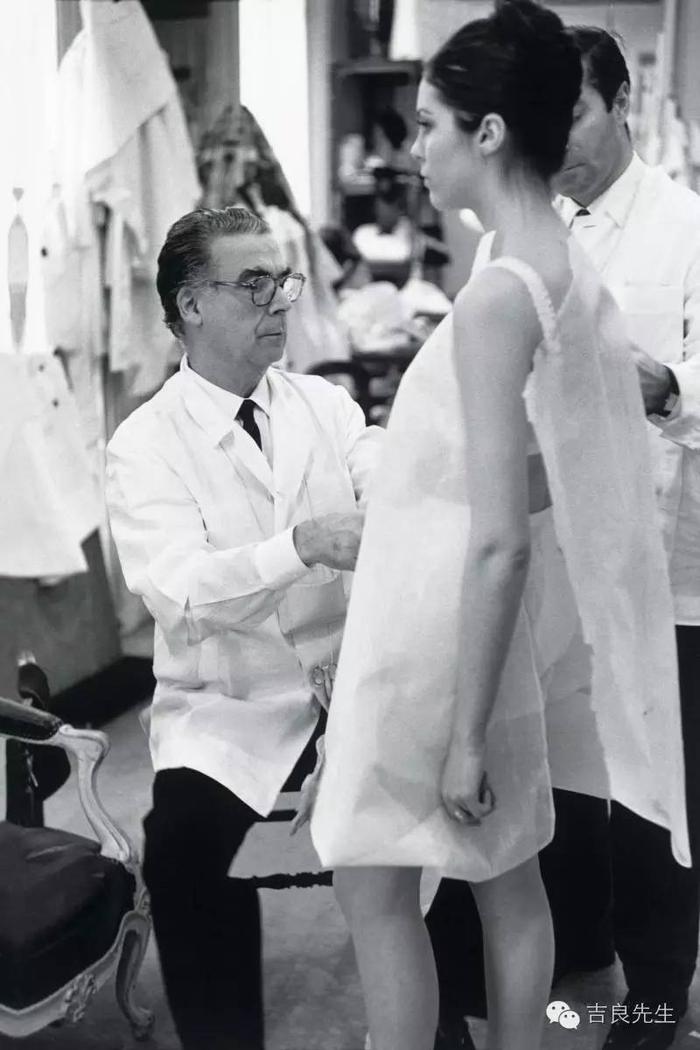

对于影片背景设定的50年代来说,Christian Dior先生简直就是高级时装行业的神。

1947年2月12日,蒙田大街30号。Christian Dior先生把“New Look”带到了世人眼前,高级时装风气就此焕然一新。

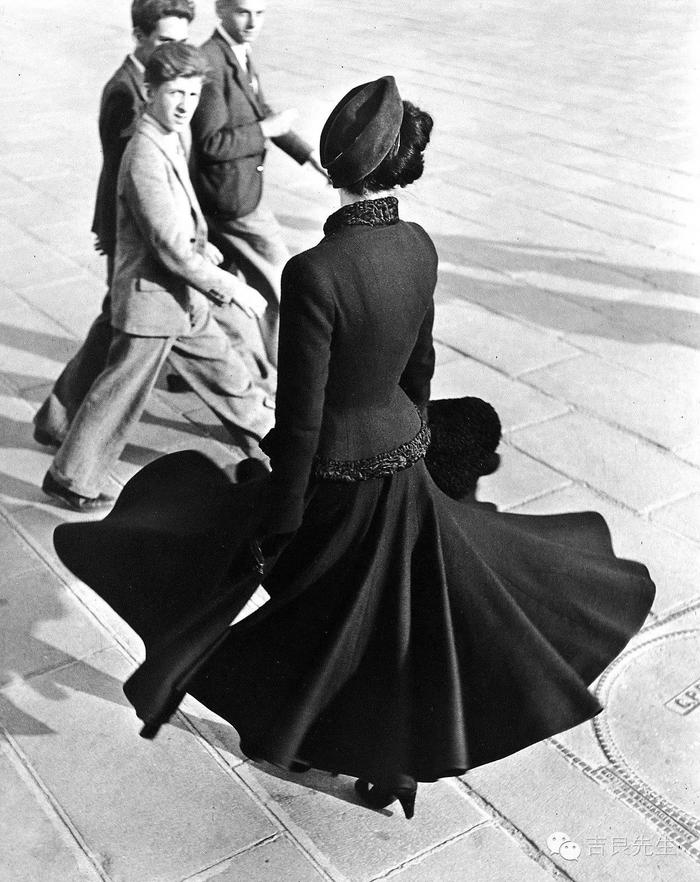

那些利落的线条,赋予了女性以温柔中潜藏的力量。并且这些线条也成了Dior的基因,在后来的许多设计中都有传承。

以复仇为目标,回到这个小镇上的Tilly,当然需要来自New Look线条所赋予她的力量。

Dior是出现在整部电影里的第一个时装词汇,当然也是最重要的。

毕竟自“NEW LOOK”之后,整个50年代的高级女装都进入了一片新天,有些品牌就像是茅塞顿开,有些大约是不肯服输,所以这一个时代就开始走入了高级女装的全新黄金期,既有百家争鸣,也有开源合流。

Tilly的归来是不受欢迎的,小镇上的人们对她充满了嫌恶和漠视,甚至连她那个疯癫的母亲,也都摆出一副完全不认识她的样子。

除了聪明又性感又强壮又风趣又霸道又痴情又帅气又体贴又浪漫又粗犷的男主角Liam Hemsworth会主动向她示好之外,Tilly的归来,在整个小镇上是孤独又凄苦的存在。

对,你们一定懂我为什么会使用这么多形容词。

至于为什么不给锤弟Liam Hemsworth也穿上奢华的时装——

……他哪里需要衣服?!

Tilly的复仇,是从穿着华服的亮相开始。

镇上举行了与隔壁小镇的对抗球赛,她就穿着华丽的裙子去观赛,而且美其名曰观赛,却是用性感的华服去扰乱了球员的心。

这套黑色的行头是有玄机的,Tilly在现场表演挑逗式的脱衣,

脱到后来,就剩下里面这身:

黑裙这身当然也是50年代的热门设计:

胸线的处理方式,带着典型的Jacques Fath式的设计语言。

Jacques Fath在50年代是时装行业里的大宗师,他擅长用奢华的面料来打造性感的低胸礼服,玩得转优雅,也搞的定热辣。

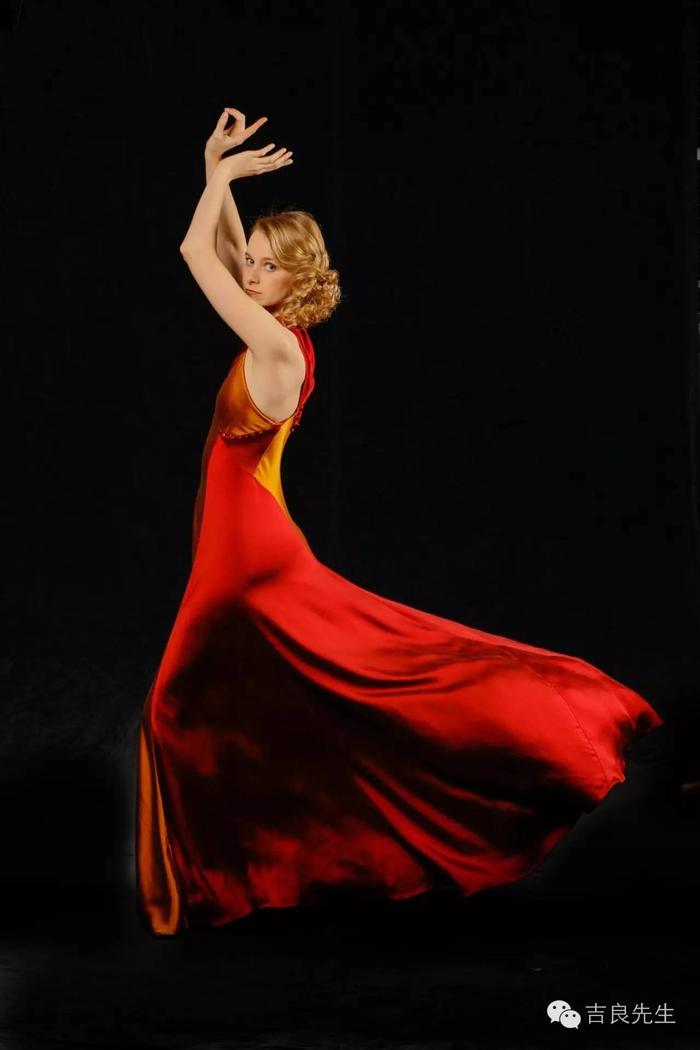

至于红裙那一身的剪裁灵感,大概来自于Madeleine Vionnet于30年代的设计:

Tilly穿着这两身衣服在球赛上祸乱军心的时候,小镇的人们虽然惊呼着骂她穿得到处露肉太下流,可是也开始注意到了时装的力量——

时装到底是否具备力量?

当然有。

比如杂货店主的女儿Gertrude ‘Trudy’ Pratt,一心想要嫁给从大城市回来的精英男,但她知道自己姿色平庸且穿着粗陋,所以充满了自卑:

于是她在球赛之后来找Tilly,希望这个不受欢迎的来客,能给自己做一身好看的衣裳。

Tilly用做衣服作为代价,向她套取当年她被驱逐离开镇子时的情报。

事实证明,Tilly用来换取情报的这身裙子,是了不起的:

这也正是Jacques Fath风格的裙子:

包括后来Gertrude在婚前应急时换上的那条裙子,也都是典型的Jacques Fath的设计:

再来对比一下前后判若两人的造型:

Tilly在山坡上自己破屋子门口踩着缝纫机赶制衣服的画面,有点微醺的日光洒在她头上,略微缭乱的发与满是心事的眼——是这部电影里最美的画面之一。

她在片中所使用的这台缝纫机也大有来头,其型号为Singer 201K2。

在当时,这是一台十分昂贵的缝纫机,被认为是专业裁缝必须拥有的最好的缝纫机。其售价不菲,通常需要一名普通劳动妇女六个月的工资才买得起。

在村炮姑娘摇身一变成为社交名媛,并顺利俘获了归镇精英的心之后,Tilly作为裁缝的实力就在这个原本枯燥无聊的小镇上,成为了爆炸性的话题。

于是人人都赶着来找她做衣服。

一夜之间, 本来穿着粗鄙的小镇居民:

全都画风突变,成为了这样:

对,她们是穿着这样的衣服去大扫除、卖杂货和拣牛粪的……

有趣的是,片名叫做“Dressmaker”而不是“Desiger”,一来是在50年代,人们做衣服通常都习惯性会就近找裁缝,高级时装品牌化的概念在三四十年代逐渐成型,但到了50年代末才成为大潮流,因此这个时期,裁缝仍是落后的村镇上做衣服的主要职业。

二来,就像一开始Tilly自己所说的那样,她所做的衣服,大多数都是灵感来自于已经成名的设计师,然后自己再略加变化而成,所以相比起设计师,她觉得自己还是更像一个裁缝。

于是上面那几套行头,你可以在50年代的旧照片中发现相似的款式:

像是这一身如同折扇一般的线条和廓型处理,

就是Elsa Schiaparelli最得意的手笔:

而其他两套,也都是50年代里热门的款式:

Tilly在跟疯癫母亲的日常对话时曾提到,她曾经在Madeleine Vionnet手下学艺,后来被推荐去了Balenciaga。

——虽然,她那疯癫的母亲坚定地认为,“Vionnet”不过是被她谋杀的另一个受害者的名字罢了。

Madeleine Vionnet和Cristóbal Balenciaga对50年代的时装风格同样影响深远。

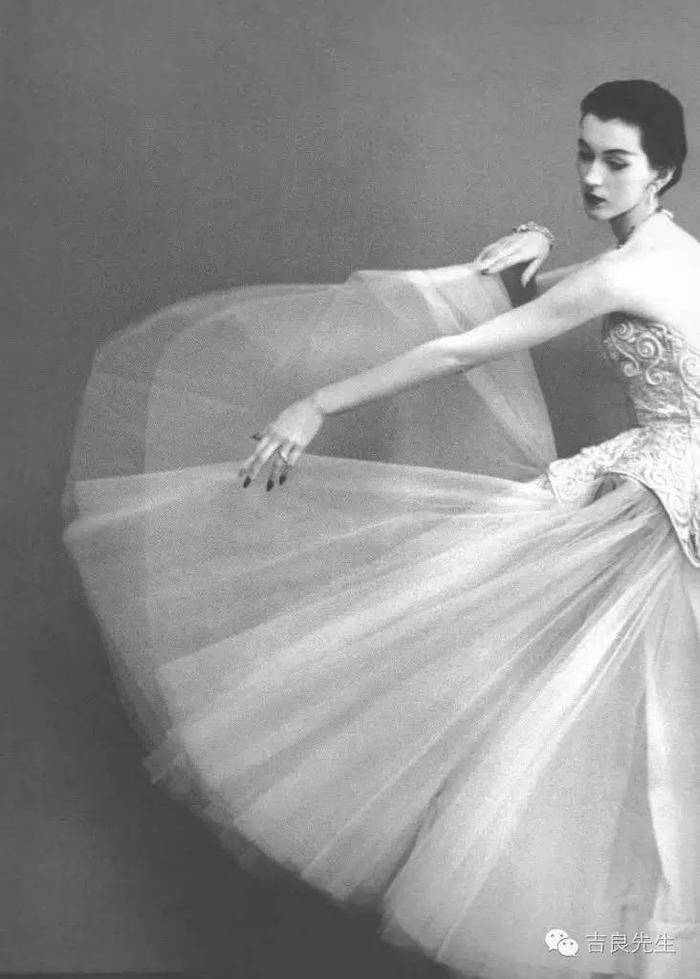

Madeleine Vionnet是真正的仙裙老祖,她手下的衣衫都染了仙气,柔软却不谄媚,让女人们穿起来就如同女神般神采飞扬。

Cristóbal Balenciaga则是剪裁的王者,他对于廓型的拿捏在当时堪称化境,让时装线条随心所欲地在他手上发生变化:

能穿上Cristóbal Balenciaga设计的婚纱,在当时简直是有如梦一般的事。

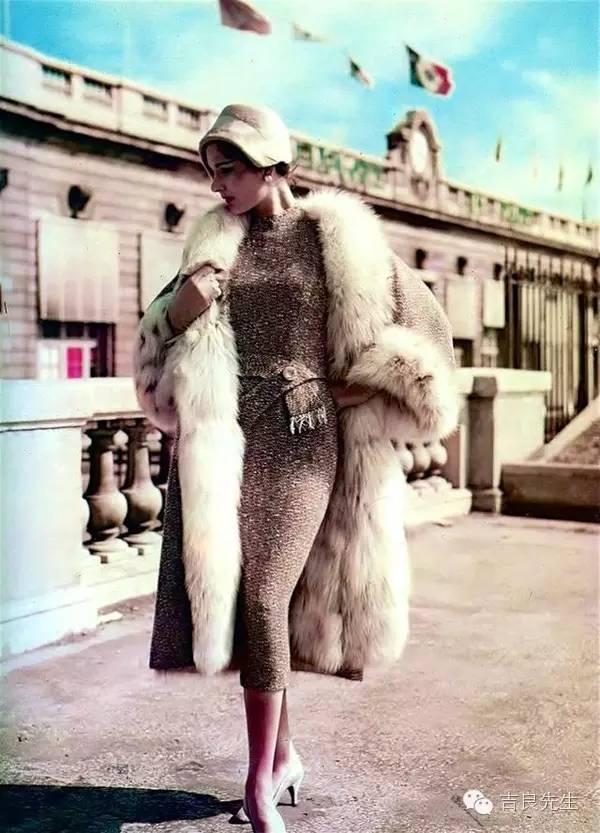

至于作为Tilly竞争对手而登场的另一名外来裁缝,尽管所有人对她的评价,都是毫无才华、手艺中庸,但她自己也还是穿了一身Dior式的套装来撑场面:

这是Dior在“NEW LOOK”轰动了全球之后,迅速就成为所有风尚女性标配的样式:

无数女人都无比热爱这种让她们看起来充满力量的样式:

因为时装的出现,这个已经荒寂无聊了很多年的小镇,就突然被新鲜的趣味所包围。

这些女人们开始狂热地、痴迷地、野蛮地追求一切华美的服饰,并总是试图从服饰的比拼上,收获成功的喜悦。

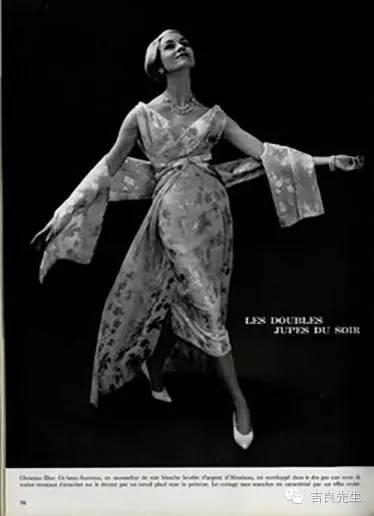

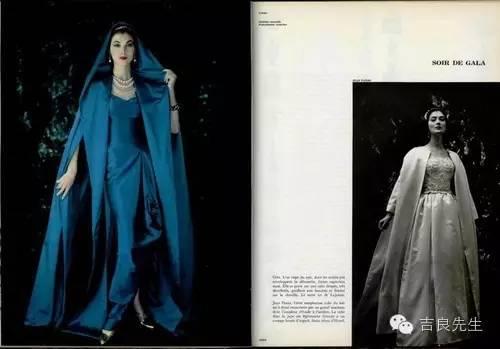

来翻一翻当时的时尚杂志,就都可以找到这些华服的灵感源头。

比如50年代的《L‘Officiel》,是当年巴黎人的时尚圣经。

比如这种要在胳膊上披挂绸带的设计:

影片中就有相似的风格:

以及充满异域风情的设计:

也被Tilly做成了杂货店老板娘的战袍:

甚至于她们经常聚在一起,边喝下午茶,边欣赏裁缝展示的最新款式时装——

这种形式,也正是时装秀最早期时的形态。

Coco Chanel在早期举办的私人时装秀

不得不说,整个50年代,高级时装的曼妙风韵让人着迷,即便是今天,也难以还原当时勾魂情调的十分之一。

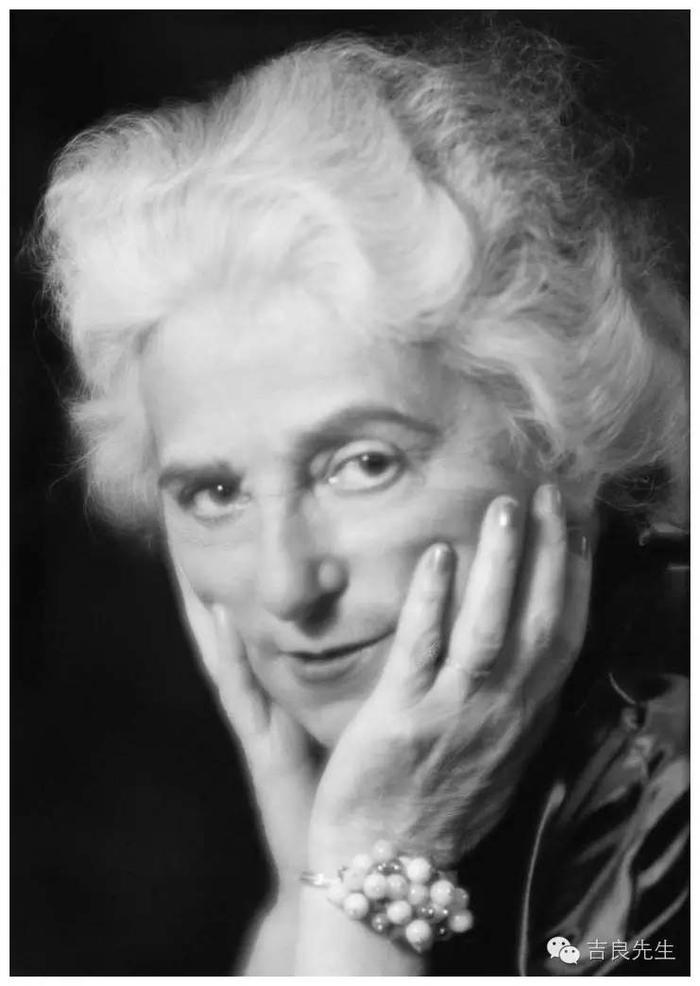

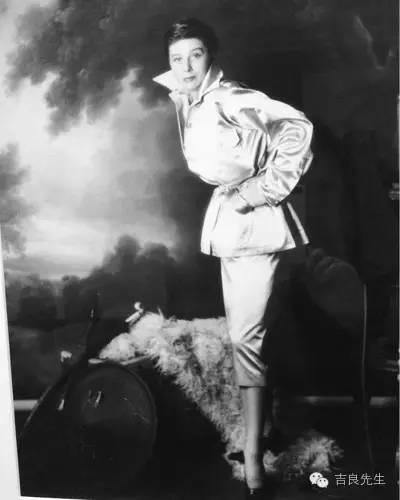

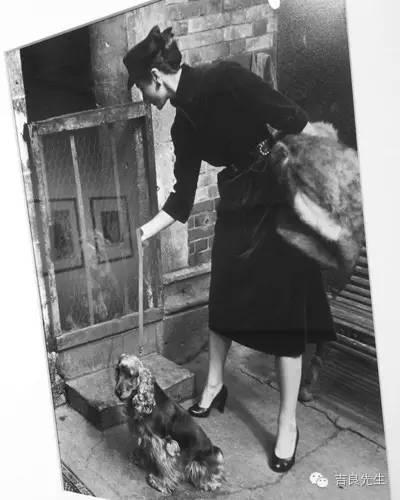

当年的第一名模Bettina,无论是拍摄时尚杂志大片,还是日常生活中,都始终坚持以最精美的华服示人,她所代表的,正是50年代不肯松懈的一种于人前必定展现“完美姿态”的精神。

简直令人肃然起敬。

所以《Dressmaker》无论是原作小说,还是电影剧组,都会尽力用各自擅长的题材,去还原50年代的时装风貌,其初衷大约也正是基于这样的理由——

那是一个,时装赋予了女性以尊严和权力的年代。

撕逼当然过瘾。

可是华丽的婊子们才更带劲。

在华服的加持下,这个小镇上的撕逼随时随地都在发生:

归来的Tilly要跟全镇的人撕,

不想自己儿子娶村姑的准婆婆要跟准媳妇撕,

各自心怀鬼胎的小镇居民彼此也得撕,

终于决定忠于内心的警官要跟世俗偏见撕……

你看啊,Tilly最后一把火烧了整个镇子,然后从容地离开:

她撕赢了一切,彪悍又野蛮,却美得让人只敢附和。

身上穿着宽松的但线条凌厉的大衣,让悠然自得的心态反衬了复仇所应有的愤怒与憎恨。

这行头也是50年代受欢迎的样式,潇洒兼有霸气。

甚至连用来引火烧镇的道具,都是一条浸了汽油的红毯:

作为时尚行业象征性事物的红毯,最终被用来做复仇的引信——

真是既讽刺,又爽快!

谈笑间樯橹灰飞烟灭,

这全然是撕逼的最高境界了。

相比之下,失去高级时装掩护的粗野小镇居民们,在脱下华服之后,其本质就仍然只是一群目光狭隘的跳梁小丑:

华服给予人以自信和勇气。

却无法挽救浅薄与卑鄙。

不涉及剧透,这电影留有太多趣味值得你去欣赏——到底Tilly有没有杀人,你自己去看了就知道。

我只关心时装,而趣味是留着给你自己品味的。

绝美的摄影,

复古的音乐,

精湛的表演,

玩味的剧情。

Kate Winslet毫无疑问又接到了一部非常适合她的影片,而这种适合,不仅仅是角色的适合,亦是气质的适合、心境的适合,与,风格的适合。

我们始终热爱那些穿着华服在撕逼的女人:

大约是因为,我们渴望在优雅的束缚里,做撕碎规矩的事。

向来不毒舌,内心充满爱的吉良先生 微信公众账号,会精选过去未来从前以后的所有时尚界、美容圈、科技业,以及旅行、美食等相关生活领域里的有趣内容,以不负责任的弹幕式吐槽来添加个人观点。

基本是一个无节操也不靠谱的资讯平台,甚至偶尔偷懒时会以(自认为)迷人的嗓音来跟大家插科打诨。如果这样的人你都感兴趣,那么请记得关注本平台。

三种关注方式请任选:

1。直接点击文章最上方作者名,即可一键关注(强烈推荐)

2。请搜索账号:mr_kira_xoxo

3。长按下图二维码识别添加:

[本文来自微信公众号“吉良先生”]